암 발생 등 위험, 부작용의 우려와 윤리적 문제

지난 글에서 영원히 살 수도 있는 자연적 모델로서 ‘작은보호탑해파리’라는 동물의 예를 들면서, 최근의 노화 연구 동향에 대해 간략히 언급하였다. 그중에는 염색체 말단에 존재하는 텔로미어(Telomere)에 대한 연구나 유도만능줄기세포(iPS; induced Pluripotent Stem cell)에 의한 역분화 방법도 있고, 노화된 세포를 제거하는 약물을 투입하거나 젊은 개체의 피를 수혈하는 방법 등 여러 가지가 있다. 그러나 노화 현상을 극복하여 인간의 오랜 꿈인 불로불사를 실현하기에는 아직 여러 위험과 부작용의 우려가 있다. 가장 대표적인 것으로서 바로 암 발생의 가능성을 꼽을 수 있다.

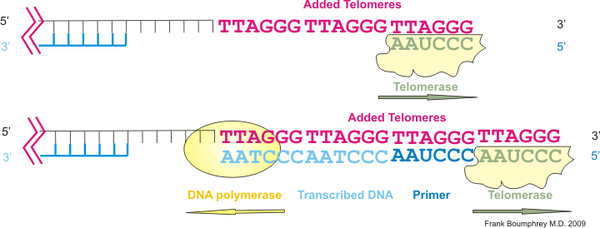

DNA 복제가 반복될 때마다 길이가 줄어드는 텔로미어가 더 이상의 세포분열이 어려울 정도로 짧아진 상태가 노화와 죽음을 의미한다면, 텔로미어를 계속 늘릴 수 있다면 이론상 영원히 살 수도 있을 것이다. 말단소체 텔로미어의 길이를 증가시켜 주는 것이 실제로 존재하는데, 바로 텔로머라제(Telomerase)라는 효소이다. 2009년도 노벨생리의학상 공동 수상자들의 가장 큰 업적은 바로 텔로머라제의 활성을 발견하고 그 역할을 명확히 규명한 것이다.

그런데 ‘현대판 불로초’라 볼 수도 있는 이러한 텔로머라제 효소를 가장 잘 활용하는 것이 바로 암세포이다. 인체의 다른 세포와는 달리 암세포는 무한에 가깝게 급속도로 증식을 해도 텔로미어의 길이가 짧아지지 않는데, 바로 텔로머라제 덕분이다.

물론 모든 암세포에 해당하는 것은 아니지만, 대부분의 암세포는 텔로머라제 활성화를 보인다. 정상적인 인체 세포의 경우 텔로머라제는 줄기세포(Stem cell)에서만 활동적이며, 대부분의 체세포는 활성이 없거나 매우 낮아서 어느 정도 이상 분열이 진행되면 세포 노화와 죽음을 피할 수 없는 것이다.

따라서 노화 현상과 암은 어찌 보면 동전의 양면과도 같이 상반되면서도 서로 밀접한 관련이 있는 셈이다. 정상 세포의 수명을 연장시킬 수도 있는 텔로머라제의 활성을 암세포에서 없애거나 떨어뜨리게 되면, 당연히 암세포를 사멸시키고 암을 치료할 수 있을 것이다.

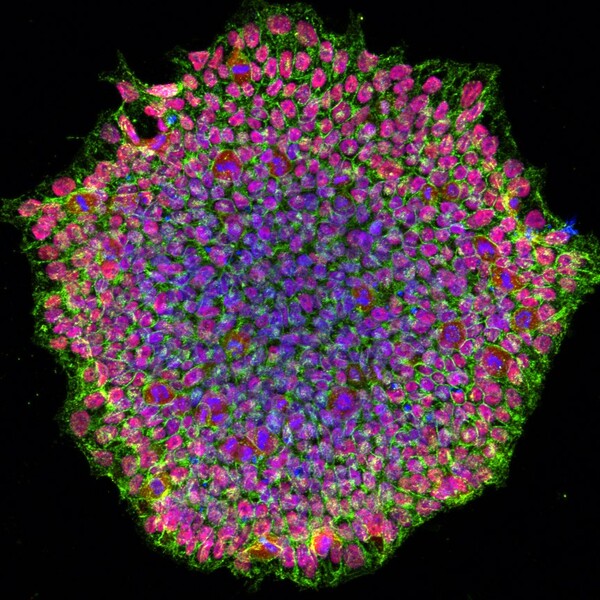

2012년도 노벨생리의학상을 수상한 야마나카 신야(山中伸弥)가 구현한 유도만능줄기세포는 성숙한 세포를 배아줄기세포로 되돌려서 다양한 조직으로 분화가 가능하도록 한 것이다. 한때 스타과학자였으나 논문조작 물의를 일으킨 황우석 팀은 체세포 핵치환을 통한 배아줄기세포 수립을 연구한 바 있다. 그러나 인간 배아를 다룬다는 점에서 윤리적 문제가 발생할 우려가 크고 또한 다량의 난자를 필요로 하였기 때문에, 설령 성공했다고 해도 의학적으로 활용될 가능성은 그다지 높지 않았다.

반면에 유도만능줄기세포는 윤리적 문제가 훨씬 적고 실용 가능성도 높은 편이므로, 지금까지도 후속 연구가 활발히 이어지고 있다. 성체 세포를 줄기세포로 되돌릴 수 있는 역할을 하는 유전자가 존재하는데, 바로 Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc (약어 OSKM)의 네 가지로서 이른바 ‘야마나카 인자(Yamanaka factors)’라 부른다. 또는 이들 유전자뿐 아니라 이로부터 유래하는 단백질이나 더 폭넓게는 회춘을 가능하게 하는 인자를 통칭하는 의미로도 쓰인다.

그러나 유도만능줄기세포와 야마나카 인자에 의한 노화 극복 연구 역시 가장 큰 약점은 암 발생의 우려이다. 생쥐에게 약물을 투여해 야마나카 인자를 인위적으로 발현하도록 한 여러 실험에서, 생쥐의 몸 곳곳에 기형종(Teratoma)이 발생한 바 있다. 기형종이란 미분화된 세포에서 생기는 암의 일종으로서, 한편으로는 실험이 성공적이었음을 의미하지만 아무튼 암 발생의 위험성도 확인된 셈이다.

줄기세포와 암세포가 텔로머라제의 활성이라는 공통점을 지니므로 당연히 예견된 결과이며, 또한 그동안 유도만능줄기세포 실험에서 사용하는 특정 바이러스 등이 세포의 유전체에 변이를 유발하여 암 발생의 위험성을 높여왔다. 다만 최근에는 야마나카 인자 중에서 암 유발의 우려가 큰 요소들을 제외하는 실험의 결과, 기형종 발생이 없었다는 보고도 있다. 또한 야마나카 인자에 의한 역노화의 성공률을 높이기 위하여, 인공지능을 활용하여 단백질을 설계하는 연구도 이루어지고 있다.

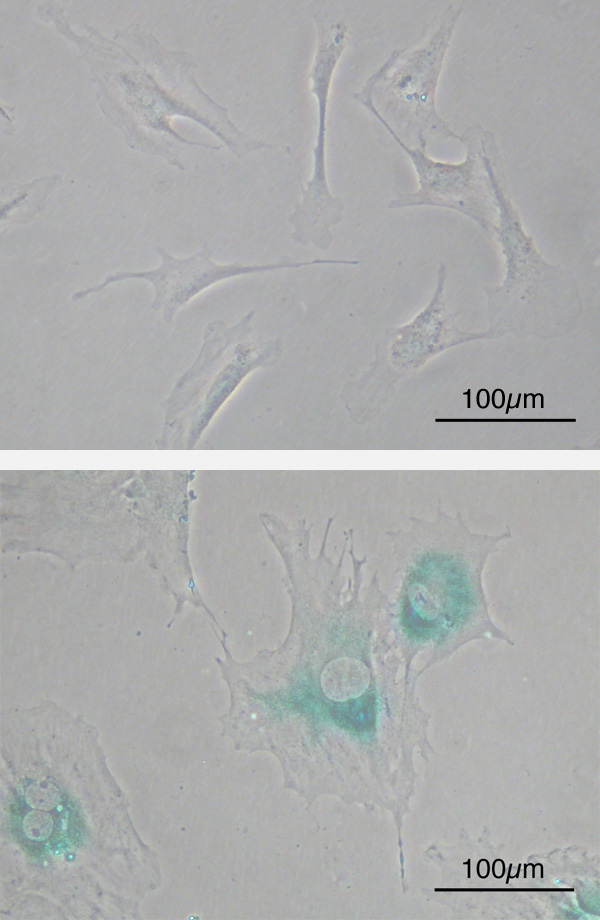

텔로미어 연구나 유도만능줄기세포에 의한 역노화 방법 이외에도, 특정 약물을 이용하여 노화세포를 선택적으로 죽이는 방법도 있다. 미국 국립노화연구소(NIA)의 연구팀은 백혈병 치료 물질인 다사티닙(Dasatinib)과 천연식물 추출물인 케르세틴(Quercetin)을 조합하여 만든 ‘세놀리틱(Senolytics)’이라는 노화치료제가 동물 실험 결과 세포 손상 방지와 수명 연장의 효과를 보였다고 몇 년 전에 학술지에 발표한 바 있다.

신체를 이루는 세포들은 성장과 복제, 사멸의 과정을 반복하는데, 노화된 세포 일부는 분열과 복제 능력을 상실했음에도 불구하고 죽지 않고 저항을 한다. 속칭 ‘좀비세포’라고도 불리는 이들 세포는 염증을 유발하거나 조직을 변형시키는 등 인접한 다른 정상적 세포들에도 나쁜 영향을 미치게 된다. 세놀리틱은 이러한 노화세포를 선택적으로 없애는 약물로서, 늙은 쥐에게 투입한 결과 신체 기능 장애와 저하를 완화하고 운동 능력을 향상시키며 수명도 더 늘어났다고 한다. 노화를 극복하는 새로운 방법인 셈인데, 사람에 대한 효과 입증이나 안전성 확보 등을 위해 임상시험과 추가 연구가 더 필요한 단계이다.

그동안 인간의 수명은 아무리 장수하는 사람이라 해도 120세를 많이 넘기기는 힘든 것으로 여겨져 왔다. 그러나 현재의 신생아들은 평균 수명이 150세를 넘을 것이라는 예측도 있는데, 과학자들 간에 후손들이 확인하기로 한 내기가 벌어졌다고도 한다.

그러나 노화 극복이 암 발생 등의 생물학적, 의학적 위험과 부작용을 향후 없앨 수 있다 해도 논란이 되는 부분은 적지 않을 것이다. 최근 70대의 노인 동갑내기인 중국의 시진핑과 러시아의 푸틴이 장수에 관한 덕담을 서로에게 건넸다고 하는데, 권력자나 부자들만 오래 사는 혜택을 누리는 ‘장수 차별’이 현실화될 지도 모른다.

또한 앞으로 인간의 수명이 150세, 200세를 넘어설 수 있다고 해도 과연 더 행복할 것인지는 별개의 문제일 것이다. 아이작 아시모프의 SF소설을 원작으로 한 영화 ‘바이센터니얼맨( Bicentennial Man)’은 인간이 되고자 한 로봇이 사랑하는 사람들을 떠나보내는 슬픔 끝에 스스로 죽음을 택한다는 이야기이다. 이렇듯 ‘마음대로 죽을 수도 없는’ 불로불사(不老不死)는 고전 문학작품이든 최신 영화에서든 도리어 비극적으로 묘사해 왔다.

최성우는 일간신문, 잡지, 온라인 매체 등에 과학칼럼을 연재하고 TV 과학채널 코너에 출연하는 등 과학평론가로 활동하고 있다. 서울대 물리학과 및 동 대학원을 졸업한 뒤 LG전자 연구소 선임연구원, 중소기업 연구소장, 한국사이버대학교 겸임교수 등을 지냈다. 국가과학기술자문회의 위원, 과학기술부 정책평가위원, 교육과학기술부 과학기술정책민간협의회 위원 등 과학기술 정책 자문도 맡았다. ‘과학사 X파일’ ‘상상은 미래를 부른다’ ‘대통령을 위한 과학기술, 시대를 통찰하는 안목을 위하여’, ‘진실과 거짓의 과학사’ ‘발명과 발견의 과학사’ ‘과학자, 인간의 과학사’ 등의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.