김강용(KIM KANG YONG·75) 작가는 해외 유명 미술관과 글로벌 IT기업의 단순 컬렉션 목적의 러브 콜에는 응하지 않는 반면 언어 장벽 없는 해외 한국계 갤러리와는 적극적으로 소통하며 역량을 집중하고 있다. 금년에는 싱가포르와 미국 뉴욕에서 개인전이 예정되어 있다.

작가는 지난 2004년 이후 10여년간 미국 뉴욕과 중국 베이징 등에서 창작 및 전시를 하며 국제 정치, 글로벌 미술 시장의 흐름을 읽고 있다고 자부한다.

일제강점기 캔버스와 물감으로 대표되는 서양화가 이 땅에 처음 들어왔고 해방과 한국 전쟁의 혼란기를 지나 근대와 현대, 동시대의 미술 사조가 순서가 뒤바뀌기도 하며 유입되었다. 1세대 작가들은 점성을 지닌 물감의 재료적 특징을 이해하기에도 벅찼다.

전북 정읍 출신의 김강용은 1971년 뒤늦은 나이에 서울의 대학에 입학하였다. 막 국산화된 유화(oil)가 대중적으로 보급되던 시기였다. 군 복무를 마치고 복학한 1976년, 극사실적 기법의 첫 벽돌 그림 '현실+장(場)'(Reality+Place) 시리즈를 발표했다.

“유신 독재 체제에 반대하는 학생 시위와 급속한 산업화 속에 노동자들의 근로조건은 열악했다. 무엇이든 시대적 상황을 작품에 반영하고 싶었다.”

김수영(1921~1968) 시인의 유고집 <거대한 뿌리, 1974>에 게재된 시 ‘풀’(1964)은 작업의 모티브가 되었다.

풀이 눕는다 / 비를 몰아오는 돌풍에 나부껴 / 풀은 눕고 / 드디어 울었다 / 날이 흐려서 더 울다가 / 다시 누웠다…

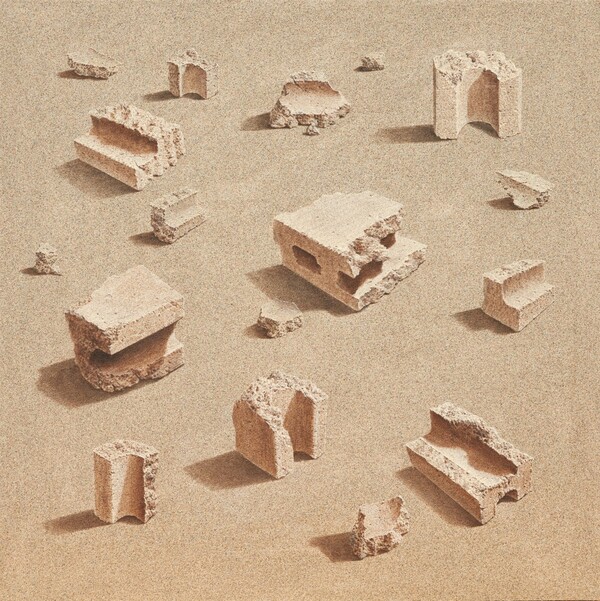

김강용은 초록 빛의 풀 하나하나를 그려 풀밭을 만들었다. 풀을 그리듯 모래가 모여 이루는 벽돌에 눈이 갔다. 천지사방 보이는 공사장의 회벽돌(일명 브로크)과 적갈색 벽돌, 벽돌과 벽돌 사이 흘러내리는 회반죽을 그려 넣었다.

김강용은1990년대에 ‘현실+상(像)'(Reality+Image)' 연작으로 넘어간다. 이전 25년여 동안 오로지 모노톤의 모래 색 하나로만 그렸다.

미국 뉴욕에 작업실을 연 2000년대 이후 구상과 추상의 경계를 허무는 단계로 도약했다. 작가가 처음 작업실을 차린 곳은 브루클린, 갤러리와 작가 스튜디오가 운집한 덤보(Dumbo)의 한 오피스텔이었다. 2006년 첼시의 뉴호프 갤러리(Neuhoff Gallery) 에서 개인전을 가지며 선진 상업 갤러리 시스템을 처음 접하였다.

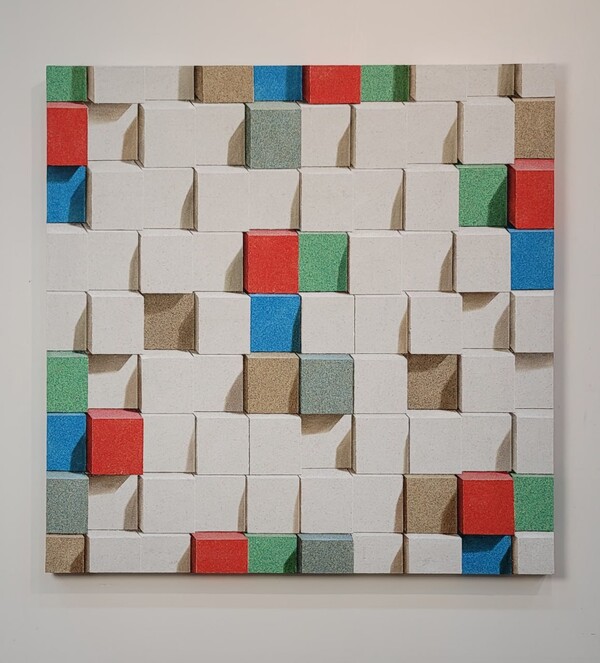

19세기 이래 덤보와 북쪽 윌리엄스버그 지역은 창고와 공장 지대이다. 1950년대 브루탈리즘 영향으로 노출된 붉은 벽돌 외벽, 외부로 난 철골구조의 계단과 발코니, 대형 창문 등의 건축적 특징을 지닌다. 작업실 주변 환경은 모래색의 톤과 굵기, 질감에만 변화를 주는 모노톤 위주에서 벗어나 과감하게 색을 도입하는 작업의 모티브가 되었다. 작가는 3년여 뒤 허드슨강 바로 건너편 웨스트 뉴욕으로 작업실을 옮겼다.

중국이 베이징 올림픽에 국가적 역량을 집중하던 2008년 베이징 다샨쯔(大山子) 798예술특구에 부인 김인옥(70) 작가가 딸의 현지 유학을 지원할 겸 갤러리 및 작업실을 열면서 김감용은 뉴욕과 베이징 양쪽 작업실을 왕래하였다. 2014년 여름, 딸이 공부를 마치며 베이징 갤러리 겸 작업실을 철수하였고 뉴욕 작업실 또한 정리하고 1990년에 터를 잡은 경기도 양평 항금리로 귀환하였다.

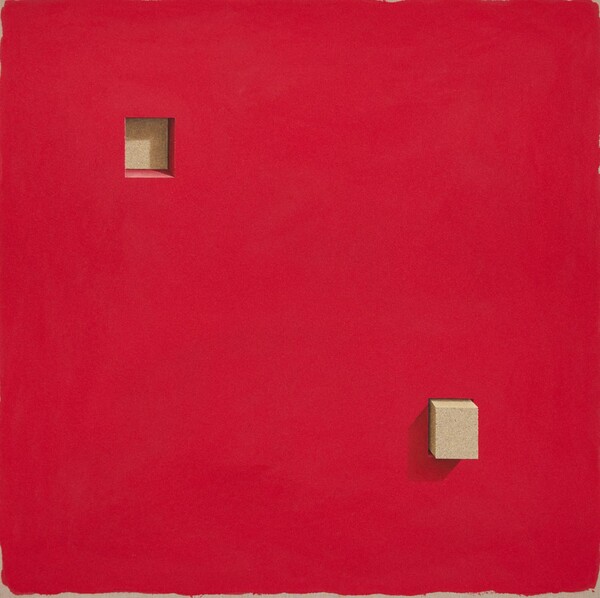

2년여 전 필자는 작가에게 왜 한 두 개 짜리 벽돌(큐브)을 그렸는지 물으니 최초 조형적 모티브를 그린 작품 이미지를 보여주었다. 회백색 모노톤의 종렬 또는 병렬의 큐브들이었다.

“그리려고 그린 게 아니고 조형적으로 이용하다 보니 그리 되었다.”

질문이 잘못되었음을 깨닫는 데는 오래 걸리지 않았다. 힌두교에서 유래하는 ‘만다라(Mandala)’는 산스크리트어의 ‘만다(Manda)’와 ‘라(la)’ 가 합쳐졌다. ‘만다’는 중심, 본질, ‘라’는 완성하다는 의미다. ‘만다라’는 보이지 않는 마음을 형상화해 표현된 그림, 도상이다. 무엇을 완성하기 위해 이젤 앞에 앉느냐고 물어야 했다.

“나는 벽돌을 그리는 게 아니다.”

심지어 이렇게 말한다. “나는 벽돌하고 아무 관계가 없다.”

15년여전 처음 만났을 때 작가는 (지금 생각하니) 벽돌로 보이는 수백개의 큐브들이 수북이 쌓인, 실재할 수 없는 상상화를 그렸다. 이후 화면 전체를 짜임새 있게 구성하는데 초점을 두었고 급기야 한 두개의 큐빅만 드러나는 작업으로 넘어왔다.

작가는 지난 해 가을 뉴욕 전시를 앞두고 화면 하단의 큐빅 라인을 무너뜨리는 6~7년 전 일명 ‘배불뚝이’ 작업을 발전시켰다. 대상을 좁혀 화면에서 마치 강고한 성벽을 이루는 모듈들은 그 자체로 무기가 되어 튕겨 나가기 직전의 무게감(mass) 가진 볼륨으로 보인다. 화면을 완성한다는 사고에서 벗어나 화면, 화폭에서 탈출하고자 하는 시도로 보였다.

김강용의 작업은 또 다시 변하고 있다. 자기복제의 유혹에서 벗어나기 위해서이다. 그의 작품 세계가 단순•간단하다는 일부의 평은, 화면에서 중심되는 한 두 개의 큐빅이라는 형상과 대상에서 오는 선입견 때문이다. 그는 큐빅이 많은 군집(群集) 형태의 구도 다시 돌아가고 있다. 큐빅과 큐빅이 겹치는 작업도 있다.

그는 ‘벽돌 작가’라는 평가에서 자유롭지 않다는걸 잘 안다. 작가는 자신의 그림이 대상으로 삼은 벽돌에서 출발했기에 벽돌(큐빅)을 자신의 정체성으로 이해하고 있다. 그는, “(작가의) 모든 행위적인 것이 녹아 있다.”고 한다. 새로움은 매일 항상 다른 것이다.

“어제의 그림이 오늘의 에스키스다. “내 그림에는 (과거에는 혹 모르나)하느님의 계시, 영감하고는 아무 상관이 없다. 매일 그리지 않으면 다음이 연결되지 않는다.”

김강용은 궁극적으로는 큐빅의 그늘만을 그린 붓터치도 밑 작업(칠)처럼 상감(象嵌,inlay)기법으로 캔버스에 밀어넣을 듯 하다. ‘본다는 것’은 무엇인가? 집합의 단위로 한 두개를 이해했듯, ‘대상의 그늘’은 아교로 뭉쳐진 색 모래 너머 있다는 인식으로 바뀔 듯 하다.

김강용은 1970년대~1980년대 같이 출발한 극사실주의 작가군에서 형상, 제작 방식, 재료에서 완전히 벗어나 있는 유일한 작가이다. 김강용은 10대 이전에 붓을 잡았으며, 새로운 사조나 다른 작가들의 작품에 늘 호기심에 차 있었고, 미국, 중국 등 해외 생활을 전혀 두려워하지 않았다. 술도 즐기지 않으며 오로지 그림만 연구하였다.

그는, 화실 강사, 과외 교사, 예술중고 교사, 대학 강사, 대학원 교수 등 30여년 동안 그림 판매 만으로 생활할 수 없었던 시절 예술가 삶을 견디어 내었기에 현실주의자의 면모 또한 강하다.

미술(art)이 문화제국주의와 상업주의의 패권적 도구가 된지 오래이다. 올림픽이나 월드컵처럼 국가대항전의 성격 또한 강하다. 각국은 국제 비엔날레와 같은 미술 행사를 개최함으로써 자기 나라의 문화적 수준을 과시하고 있다.

작가는 국가가 스포츠 선수처럼 선수촌에서 양성하는 것은 불가능하다. 인생 전체라는 울트라 마라톤에 자신을 올려놓고 50여년을 화업에만 투사하면서 자신을 브랜드로 키워내는 이는 시대 전체를 통해 극소수이다.

예술가는 창작이라는 본연의 임무 외에 성취라는 야망을 지닌다. 그의 지속적인 변화는 “(작품을 걸었을 때) 전시장이 지루하면 안된다”는 예술 철학의 실천이다.

문화 패권(文化覇權, cultural hegemony)시대, 김강용은 글로벌 미술계 영향력 큰 파트너들과 협력 또한 새롭게 모색하고 있다.

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 450여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 270여편, 2019년~ 2023년, 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. 뉴스버스에는 2021년 창간부터 주1회 미술작가 평론을 게재해왔다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.