AI 그림 창작성 있다? 없다?…"창작성 있다"

AI그림 저작권은 누구에게?…"AI 활용 인간에게"

셀카 찍은 원숭이, 저작권 못가져…"저작자는 사람만"

인공지능을 이용하여 그린 그림은 창작성이 있을까? 있다면 저작권은 누구에게 있을까?

결론부터 말하면, 인공지능을 활용한 사람에게 있다. 저작권법은 창작자 원칙을 취하고 있다. 다시말해 인간의 사상과 감정의 창작적 표현을 의미하는 저작물을 만든 사람이 저작자가 되는 것이다.

AI프로그램인 달리2(dall-e 2)나 미드저니(Midjourney) 등이 학습(딥러닝)을 통해 만들어낸 다양한 결과물은 인간의 창작활동보다 더 창작성이 있거나 더 강력한 느낌을 주곤한다.

최근 '콜로라도 주립박람회 미술대회'에서 디지털 부문에 출품한 AI그림 <스페이스 오페라극장>이 우승하자 미국 사회가 창작성 논란으로 뜨겁다. 논란은 해당 그림이 인공지능을 활용해 생성됐기 때문이다. 작가는 인공지능을 활용해서 만들었다는 점을 표시했다.

이 지점에서 저작권법의 요건을 들여다볼 필요가 있다. 저작권법은 창작과 동시에 저작권이라는 권리가 발생한다.

다만, 창작적인 표현이어야 한다. 창작성은 타인의 저작물을 베끼지 않을 정도면 된다는 게 법원의 확립된 기준이다. 따라서 남의 것을 베끼지 않았다면 설령 인공지능이 그린 작품이라 하더라도 창작성을 인정하는 데 별다른 문제가 없다.

창작성 인정과 함께 형성되는 저작권은 인공지능이 스스로 만든 것이 아닌 이상 이를 이용한 사람에게 있다. 참고로, 원숭이 셀피 사건에서 미국 법원은 원숭이는 저작자가 아니라는 점을 명확히했다. 저작자는 사람만 될 수 있다는 것이다.

<스페이스 오페라극장> 작가인 제이슨 앨런은 'AI활용'을 표시했지만, 실은 사람이 저작자이기 때문에 인공지능을 도구로 썼다는 것을 나타내지 않아도 된다. 우리가 붓을 이용하여 그림을 그렸다고 해서 붓의 상표를 표기하지 않는 것과 마찬가지다.

논란으로 다시 돌아가보면, 인공지능으로 그린 그림이 과연 창작성이 있는지 여부이다. 사람이 아닌 인공지능이 다 그려주는 것이라는 점에서 인간의 창작적 기여가 있었는지를 놓고 뜨거운 찬반이 오가고 있는 것이다. 앨런이 <스페이스 오페라극장>에서 단순하게 텍스트로 명령어를 입력만했다는 이유 때문이다.

그럼 텍스트를 조합하는 과정 창작적 표현의 과정으로 볼 수 있을까? 물론, 저작자라고 주장하는 입장에서는 가능하다. <스페이스 오페라 극장>을 만들어낸 작가도 그 그림을 만들어내기 위해서 몇 시간동안 노력했다고 주장한다. 그 주장이 맞다면, 인간의 노력이 들어갔다고 보지 않을 이유가 없다.

우리가 카메라로 사진을 찍을 때, 단순한 기계적인 조작을 통하여 결과를 만들어낸다. 19세기 미국에서는 사진이 저작물성이 있는지에 대해 논란이 많았다.

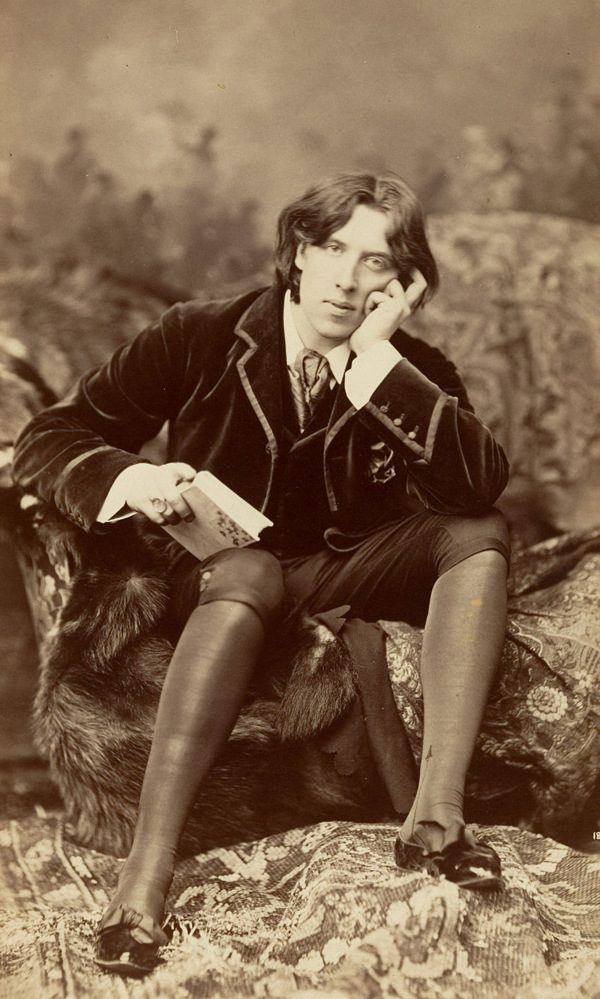

논란 끝에 미국 법원은 <행복한 왕자>의 작가로 알려진 오스카와일드의 초상 사진의 저작물성을 인정함으로써, 사진의 저작물성에 대한 논란에 종지부를 찍었다.

사진가가 사진을 찍기 위해서는 피사체의 구조를 잡고, 시간대와 장소를 설정하는 노력이 들어간다. 여기에 더해 셔터스피드, 감도(ISO) 등을 설정함으로써 사진가가 의도하는 사진을 촬영한다. 미국 법원에서 사진이 저작물성을 인정받았던 이유다.

저작권법도 사진 저작물을 저작물의 유형으로 열거하고 있기도 하다. 요즘 디지털 카메라는 사진을 저작물로 인정할 당시의 과정이 필요없지만 일단 이에 대한 논의는 접어둔다.

인간 대신하는 AI 창작 시대가 오고 있다

사진이 창작성이 인정된 것 처럼 인공지능을 도구적으로 활용하여 만든 결과물도 창작성이 있다고 볼 수 있다. 인공지능을 활용하여, 다양한 명령어를 입력하고 원하는 이미지가 나올 때까지 명령어를 수정하는 과정을 거쳤다면 저작물성을 부정할 이유가 없다. 지금이야 저작물성이 있는지 여부를 놓고 논란이 진행 중이지만 사진이 저작물로 인정된 과정을 돌아보면 AI그림 역시 창작성이 인정될 수 밖에 없을 것이다.

우리는 인공지능이 인간이 못하는 분야나 인간의 단순 반복적인 일을 대신해줄 것이라는 기대를 갖고 있다. 하지만 지금의 결과물들은 인간의 능력을 제치기 시작했다. 인간과의 공존이라기 보다는 인간을 위협할 수 있는 수준에 다다를 경우 인간은 어떤 선택을 해야할까.

무엇보다, 인류의 역사가 남긴 모든 데이터를 학습한 인공지능이 24시간동안 창작활동을 통해 생성한 결과물과 단편적인 학습으로 몇 시간동안 창작한 인간의 창작품을 비교할 수 있을까? 비교 자체가 불가능한 상황이 올지도 모른다.

인간의 창작 의지가 꺾이고 창작도 기계에게 넘겨야하는 시대가 오는걸까?

김윤명은 경희대에서 지식재산법으로 박사학위를 받았다. 네이버에서 정책수석으로, 국회에서 보좌관으로 일했다. 소프트웨어정책연구소에서 SW‧AI법을 공부‧연구했다. 현재는 상명대학교 특임교수로 있으며, 「블랙박스를 열기 위한 인공지능법」(2022, 박영사), 「게임법」(2021, 홍릉) 등의 책을 썼다. 남도의 땅끝 해남이 고향인 그는 지금은 물 맑은 양평에서 살고 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.