[지혜의 숲을 찾아서⑧]

장례식의 컨셉 준비는 결국 삶의 컨셉을 세우는 일

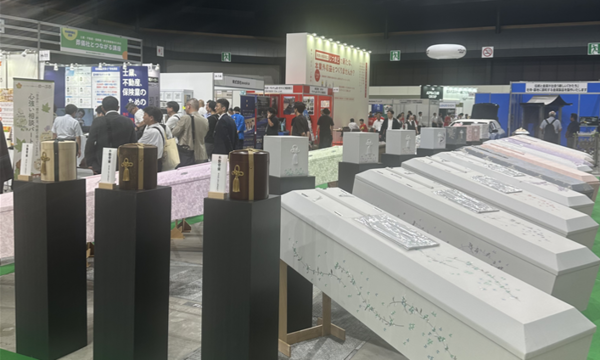

지난 주 내가 찾은 '지혜의 숲'은 도서관·북클럽·북카페 아닌 조금 특별한 곳이다. 일본에서 열린 장례 박람회 엔덱스 2025였다. 처음엔 우리의 장례 모습과 뭐가 크게 다르겠는가라는 생각으로 기대가 높지는 않았다. 그러나 막상 발을 들여놓으니, 그곳은 '인간 삶의 마지막을 어떻게 기억할 것인가'라는 질문을 건네는 그 어떤 책보다 묵직한 지혜의 숲이었다.

일본에서는 매년 엔덱스라는 장례 박람회가 크게 열린다. 우리의 코엑스 같은 대형 전시장에서 이틀간 장례 관련 비지니스 전시회가 열리는 것이다. 일본인과 결혼해 살고 있는 조카와 함께 우연한 기회로 다녀오게 됐다.

처음엔 장례 산업의 새로운 기술이나 특별한 서비스들을 볼 수 있겠거니였다. 그런데 다가온 울림은 기술이나 새로운 서비스라기 보다 죽음을 대하는 태도와 장례라는 문화가 담고 있는 깊은 의미였다.

한국의 장례식은 대체로 정해진 절차대로 진행된다. 조문객은 검은 옷을 입고 정해진 자리에 앉아 짧은 인사를 나눈 뒤 술잔을 올린다. 대부분의 대화는 “무슨 병으로 가셨대요?”라는 질문에서 시작되고 끝난다. 애도의 시간이지만, 정작 고인의 삶을 함께 되새기고 나누는 자리는 좀처럼 마련되지 않는다. 우리는 고인이 어떻게 떠나셨는지에만 익숙하고, 그분이 어떻게 살아오셨는지를 이야기하는 데는 인색한 것 같다.

반면 일본에서 본 장례는 달랐다. 거기서는 고인을 단순히 떠나보내는 존재가 아니라, 마지막 순간까지 함께 이야기를 나눌 수 있는 한 사람의 주인공으로 대한다.

장례식장에는 고인이 좋아했던 음악이 흐르고, 생전 즐겨 입던 색깔이 드레스 코드가 된다. 벽에는 사진과 영상이 걸려 있어 조문객은 자연스럽게 그 사람의 삶을 다시 여행한다. 고인의 생전 마지막 모습을 보지 못한 사람은 관의 윗부분에 있는 작은 창문을 통해 고인의 얼굴을 보고 쓰다듬으며 “고마웠다”라는 마지막 인사를 건네기도 하고 아이들은 서투른 글씨로 꾹꾹 눌러 쓴 편지를 관 속에 넣으며 사랑을 전한다. 눈물 속에서도 감사가 함께 흐르는 모습, 그 따뜻한 풍경에 깊은 울림을 받았다. 죽음이 차갑지 않고, 여전히 대화와 온기가 남아 있다는 사실이 선명히 전해졌다.

어떤 경우에는 떠나기 전 미리 ‘사전 장례식’을 열어 소중한 이들과 뜻깊은 시간을 보내기도 한다. 그때 이별은 단순한 슬픔이 아니라, 삶을 마무리하는 뜻깊은 감사의 자리가 된다.

그 모든 경험 속에서 우리의 장례 문화를 돌아봤다. 너무 빠르고, 너무 형식적이지 않은가. 고인의 목소리, 웃음, 삶의 향기는 정해진 예배와 절차 속에 묻혀버린다. 장례식이 ‘이별의 확인’자리로만 남는 것이 못내 아쉬웠다.

죽음은 피할 수 없는 길이지만, 그 길을 어떻게 준비하고, 어떻게 함께 걸어드릴지는 우리의 선택이다. 일본의 문화는 장례가 더 따뜻하고 더 인간적인 기억의 자리로 바뀔 수 있음을 보여준다. 장례는 단절이 아니라 이어짐이며, 단순한 작별이 아니라 삶을 기념하고 고인의 삶의 모습을 이어가는 것이란 점이다.

세계적 작가 알랭 드 보통이 “죽음은 삶을 끝내는 것이 아니라, 우리가 어떻게 살았는지를 드러내는 순간이다”고 한 것 역시 죽음을 어떻게 맞이할 것인가 보다는 어떻게 살아갈 것인가의 질문과 닿아 있다.

마침 격주로 참석하는 북클럽에서 호소다 다카히로의 <컨셉 수업>을 읽고 있었다. 컨셉이란 단순한 아이디어가 아니라, 사람들에게 기억될 이유와 감정을 담아내는 핵심 메시지라고 한다. 예를들어 스타벅스의 컨셉은 '제3의 공간'이고 애플의 아이팟 컨셉은 '주머니 속 1000곡'이다. 에어비앤비의 컨셉은 'Belonging Anywhere'다. 이처럼 좋은 컨셉은 기능을 넘어, 삶의 맥락을 제시한다.

그렇다면 장례의 컨셉은 무엇이어야 할까?

일본 장례의 컨셉은 분명하다. '고인이 어떻게 떠나셨는가'가 아니라 '어떻게 살아왔는가'를 함께 기억하는 시간이다. 그에 비해 한국 장례의 컨셉은 여전히 '절차와 효, 슬픔' 중심에 머물러 있다.

만약 내 자신의 장례식 컨셉을 정한다면, 내 마지막 자리가 눈물로만 가득한 공간이 아니라, 함께 웃으며 나의 이야기를 나누는 행복한 기억의 무대가 되면 좋겠다는 생각을 했다. 누군가는 “그 사람 덕분에 참 따뜻했어”라고 말하고, 또 다른 누군가는 내 삶에서 작은 위로와 격려를 얻었다고 말하는, 긍정의 기억이 넘치는 컨셉 말이다.

찰스 디킨스의 '크리스마스 캐럴'에서 스크루지는 자신의 쓸쓸한 장례식을 미리 보고 삶의 태도를 바꾼다. 하지만 우리는 굳이 미래로 갈 필요가 없다. 내 장례식의 컨셉이 무엇이기를 바라는지 곰곰이 생각해본다면, 앞으로 어떻게 살아야 할지가 선명하게 드러나기 때문이다. 장례식의 컨셉을 준비한다는 것은 곧 삶의 컨셉을 세우는 일과 맞닿아 있고, 앞으로 어떻게 살아야 할지를 다시 묻는 일이다.

일본 장례 박람회에서 마주한, 죽음을 대하는 낯설고도 깊은 태도는 깨달음으로 이어졌다. 장례의 컨셉을 다시 정의하는 일은 죽음을 성찰하는 일이자, 동시에 오늘의 삶을 더 지혜롭게 살아내게 하는 길이라는 것을 말이다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.