“미술사를 포함한 인문학은 결국 사람에 대한 공부이다. 현대 미술은 여러가지 복잡한 상황을 이해해야 한다. 작가가 어떻게 만들어지는지도 그 중 하나이다. 새로운 미학적 기준이 필요하다.”

고동연(Koh, Dong-Yeon·55) 미술사가의 일성이다. 아방가르드 경향이 혼재했던 독일의 바우하우스에 주목했다. 바우하우스는 숱한 저작권을 자본화하면서도 배분과 공평성을 중요하게 여겼다. 국내 석사 논문은 <“모흘리나기의 작업에 나타난 역동성 원리,” 1920년대 바우하우스, 키네틱 조각과 공연매체, 1996년>이다.

라즐로 모흘리나기(László Moholy-Nagy·1895~1946)의 사진기를 활용한 실험은 무대미술, 타이포그래피, 출판편집, 건축과 인테리어, 사진 및 영화 등 다방면에서 펼쳐졌다. 모흘리나기는 1930년 키네틱 아트(Kinetic Art·움직이는 조각), '라이트 스페이스 모듈레이터(Light-Space Modulator)'를 공개한다.

"21세기 문맹자는 글을 읽지 못하는 사람이 아니라, 이미지를 이해하지 못하는 사람이다."(모흘리나기)

고동연은 2006년 뉴욕시립대(CUNY Graduate Center)에서 미술사 박사및 영화이론 박사수료 자격을 취득했다. 주제는 ‘1950년대 팝아트와 뉴욕 미술 비평’이며 논문은 <래리 리버스와 프랭크 오하라: 남성성의 재고찰, Larry Rivers and Frank O’Hara: Reframing Male Sexualities>이다.

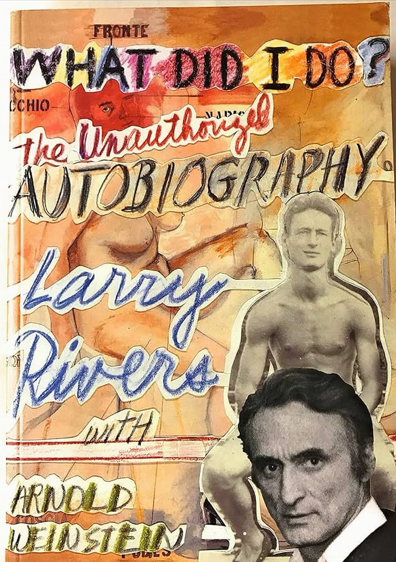

특정한 성별 구분과 성적 지향에 따라 한 개인의 정체성은 어떻게 긍정적으로 규정될 수 있는가? 래리 리버스(Larry Rivers·1923 ~2002)의 누드 초상화에 대한 면밀한 분석, 자서전 <내가 무엇을 하였는가, What Did I Do?>, 그와 가까운 프랭크 오하라(Frank O’Hara)의 글들을 바탕으로, 1950년대 예술과 문화 속에서 자아, 신체, (남성의) 성적 정체성 문제를 탐구했다.

래리 리버스는 화가이자 재즈 뮤지션, 영화감독, 배우로 활동하였다. ‘팝아트의 대부(Godfather)’ 또는 ‘팝아트의 할아버지(Grandfather)’로 불리었다. 뉴욕미술관의 큐레이터이자 평론가 프랭크 오하라는 시인 그룹 ‘뉴욕 스쿨(New York School)’의 리더였다. 일상 대화나 뉴욕의 광고 표지판에 대한 메모 등 다양한 사건을 시 형식에 포함할 수 있는 시적 형태의 개념을 고안했다.

1950년대 미국은 매카시즘 등 전후 강한 보수주의, 남성 중심 사회가 지배했다. 미술계는 추상표현주의 영향력 아래 이성애적 백인 남성의 영웅주의적 자아를 강조하는 경향이 강했다. 고동연은 리버스와 오하라의 협업을 ‘동성애적 욕망(homoerotic desire)’이 복합적으로 얽힌 담론 공간으로 해석하며, 비정형적인 남성 정체성을 조명한다. 리버스가 오하라를 모델삼아 그린 <O’Hara Nude with Boots, 1954>은 남성을 관능적 대상으로 그렸다.

고동연은 주디스 버틀러(Judith Butler·1956~ )등의 퀴어이론(Queer Theory)을 바탕으로 분석한다. 버틀러 이론은, 동성애와 트랜스젠더(즉 LGBTQ)가 ‘사회적 구성’의 결과이기 때문에, 이성애와 시스젠더(cisgender)처럼 정상적이라는 것이다. 버틀러는 사회적 구성주의(social constructionism)와 수행성(performativity) 이론을 근거로 한다. 통상적으로 인정되지 않는 말, 행동, 역할이라도 반복적으로 ‘수행’하면 사람들(특히 ‘전문가’) 사이에 담론(discourse)이 되고, 결국 사회적 진리로 인정된다는 것이다.

고동연은 리버스와 오하라는 유동적이고 감각적인 남성성을 제시함으로써 후대 퀴어 미술과 시각문화 연구에 영향을 미쳤다고 주장한다. 논문은 미술사와 퀴어 이론이 교차하는 지점을 포착하여 미국 팝아트를 재평가하였다.

레리 리버스를 팝아트의 선구자로 여기게 하는 작품은 <델라웨어 강을 건너는 워싱턴(Washington Crossing the Delaware, 1953)>이다. 1950년대 미국 화단은 추상표현주의 광풍이 불고 있었다.

레리 리버스는 이마뉴엘 로이츠(Emanuel Leutze)의 역사화 <Washington Crossing the Delaware, 1851년〉를 패러디한 것이다. 리버스는 고전적 영웅주의와 역사화의 장중함을 풍자적, 해체적 시선으로 재해석하였다. 1950년대 초반은 앤디 워홀, 리히텐슈타인 등이 본격적으로 활동하기전의 팝아트 전조단계(pre-Pop)로 불린다. 고동연은 리버스의 ’델라웨어 강을 건너는 워싱턴’을 다른 의미로 해석하였다.

“리버스의 그림에 오하라의 시가 약간 게이 코드로 대통령을 풍자해 미술사에 남을 중요한 작품이 되었다.”

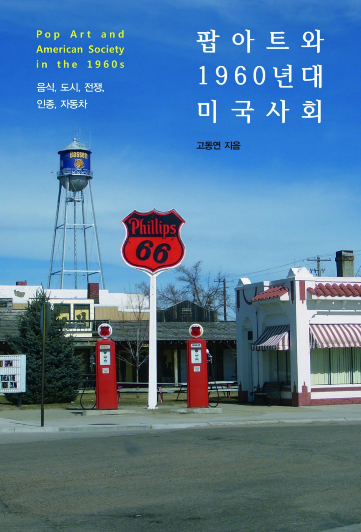

“팝아트를 이해하려면 처음 등장하고 각광받았던 1960년대 미국 사회의 역사·문화적 맥락 안에서 재조명해야 한다”

미국은 전후 소비주의가 본격화하던 시기였다. 소비자의 선택지가 다양해진 것처럼 보였으나 제품을 만드는 기업이 소비 패턴을 만들고 획일화시켰다. 미술사 최초로 미술 산업이 흥하던 때다.

“작가들이 상업적으로 성공을 거두기 시작한 거의 최초의 시기이다. 근대식 미술 교육 받은 작가들이 나왔으며 작품 활동만으로 생활하는 전업 작가들도 등장했다”

이후 고동연은 팝아트를 주제에 따라 문화사적인 측면에서 다루어 왔다. 등재학술지 논문을 모아서 출간한 게 <팝아트와 1960년대 미국사회 : Pop Art and American Society in the 1960s 눈빛, 2015>이다.

팝아트의 정치성과 남성 젠더 정체성, 미디어 소비 이미지의 비판성을 중점적으로 다룬다. 로버트 라우션버그(Robert Rauschenberg·1925~2008)와 제임스 로젠퀴스트(James Rosenquist·1933~2017)는 단순히 시각적인 소비문화의 반영자나 형식 실험가를 넘어 정치적 갈등과 반전(反戰) 정서를 예술적으로 표출한 반전 운동가로 평가한다.

라우션버그는 ‘컴바인 페인팅(combine painting)’ 형식을 통해 회화, 오브제, 사진, 신문 스크랩 등을 혼합하여 현실의 파편들을 재구성했다. 작품 <Retroactive I,1964>에서는 존 F. 케네디, 미국 국기, 우주비행사, 전자기기 등이 뒤섞여 있다. 냉전 체제와 군사 산업의 시각 이미지가 미국인 일상에 스며든 현실을 비판적으로 적시하였다.

로젠퀴스트의 대표 작품 <F-111, 1964–65>는 폭격기 F-111기의 이미지 위에 여성 헤어드라이어, 어린이 얼굴, 파스타 등 일상의 이미지가 겹쳐있다. 미국의 군사력(F-111)과 대중소비 문화가 어떻게 서로 공존하며 전쟁의 무관심을 초래하는지를 풍자적으로 보여준다. 라우션버그나 로젠퀴스트는 시각적 충격과 미디어 이미지의 반복을 통해 무감각해진 대중 의식에 균열을 내고자 했다.

<팝아트와 1960년대 미국사회>는 중국어(Standard Mandarin) 번역본이 곧 출간 예정이다.

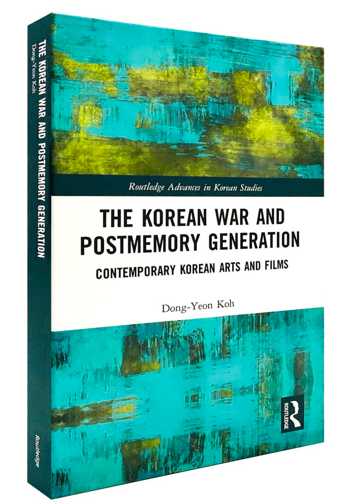

<한국전쟁과 포스트메모리 세대(The Korean War and Postmemory Generation: Contemporary Korean Arts and Films)> (Routledge·2021)는 한국의 전쟁 기억과 '포스트메모리 세대' 관점에서 현대미술과 문화 기억을 해석하였다.

‘후기억(Postmemory) 이론’은 1990년대 이후 기억 연구(memory studies)와, 홀로코스트, 트라우마 이론, 문화 연구 분야에서 활용하는 개념이다. 역사적 폭력이나 대규모 트라우마다. 미국 문화학자 마리안 허쉬(Marianne Hirsch·1949~ )가 1990년대에 처음 발표했다. 기억 매개 수단은 사진, 이야기, 예술작품, 영상 등이다.

<한국전쟁과 포스트메모리 세대>는 1950년대 한국전쟁을 경험하지 않은 세대의 미술가와 영화감독이 어떻게 전쟁 기억을 재현하고, 재해석해 왔는지를 분석한다. 고동연은 국가 주도의 공식 기억·기념 방식과 대립하며, 개인적·문화적 트라우마를 예술을 통해 어떻게 '대물림'하고 있는지도 탐구한다.

역설은, 1950년대의 ‘열전(熱戰)’은 이미 역사 속으로 사라졌고, 오늘날 20~30대는 관심도 지식도 없다는 점이다. 전쟁 직후 세대가 겪은 고통과 상처, 트라우마는 한국 사회에서 외면되고 잊혀졌으며, 국가적 차원의 기억 행위는 50여 년 동안 집권 정권의 정치적 목적에 복무해 왔다.

<한국전쟁과 포스트메모리 세대>는 5개 챕터에 걸쳐 작가들의 ‘으로 전쟁의 재현·기억을 분석하고, 비장소(non‑place)로서 DMZ가 어떤 기억과 상상을 유발하며, 예술가들이 어떻게 해체·재구성하는지, <My Father’s Emails, 2014>, <Dear Pyongyang, 2006> 같은 다큐멘터리를 통해, 가족 내 전쟁 트라우마의 세대 간 전달과 불화, 회복 과정을 조망한다.

후기억 세대의 예술이 단순히 기억을 전달하는 게 아니라, 다양한 시각과 감각을 통해 과거와 현재를 연결한다고 주장한다. 고동연은 ‘세대 이론’에 근거를 두며, 세대 감성이 어떻게 구현되는지도 본다.

<한국전쟁과 포스트메모리 세대>는 한국전쟁 이후 세대의 다채로운 기억의 재현 방식과 문화적 변형을 탐구한 최초의 영어권(English language arena) 연구 저서이다.

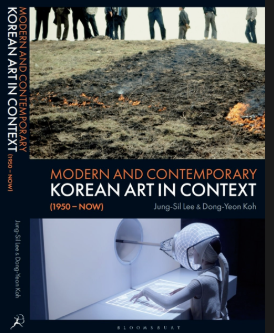

최근에는 미국 조지 워싱턴 대학의 이정실(Jung- sil Lee) 교수와 공저, <전후 맥락에서의 한국미술사, Modern and Contemporary Korean Art in Context, 1950-Now>(런던, Bloomsbury Academic)를 출간했다. 350여페이지, 120여 컬러 이미지를 수록했다.

1950년대부터 2020년대까지 한국 현대미술의 주요 흐름을 제시하며, 한국전쟁 이후 국가 정체성, 소비문화, 1980년대 민주화 이후 다원성과 미디어·디지털 아트 등을 통합적으로 조망한다. 단색화, 민중미술, 팝아트, 페미니즘·미디어·디지털아트 등 다양한 장르와 제도적·글로벌 맥락을 분석한다.

<전후 맥락에서의 한국미술사>는 한국 현대미술의 정치사회적 배경, 주요 작가와 전시, 제도, 국제화 맥락을 통합한 최신 종합 미술사 서사이다. 영어로 발간, 한국미술을 글로벌 미술사 담론 내부로 적극 통합한 연구로 평가받는다.

한편 고동연은 지난해 악조건에서도 강원국제트리엔날레2024 예술 감독을 맡아 성공리에 치루었다는 평가를 받았다.

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 450여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 270여편, 2019년~ 2023년, 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. 뉴스버스에는 2021년 창간부터 주1회 미술작가 평론을 게재해왔다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.