[뉴욕=현수정] 센트럴 파크의 벚꽃이 다 진 후에도 겨울 코트를 벗지 못하게 만들던 4월, 허드슨강에서 몰아치는 거센 바람을 맞으며 첼시 거리를 걷다 보면, 뜻밖의 전시를 만나게 된다. 첼시에는 국내 미술 팬들에게도 익숙한 가고시안, 페이스 같은 대형 갤러리들이 즐비하다. 그 사이에서 프리드먼 벤다 (Friedman Benda, New York)는 상대적으로 덜 알려져 있을지 모르지만, 자신만의 뚜렷한 철학을 가지고 파인 아트와 디자인, 건축, 가구를 통합하는 큐레이션을 꾸준히 이어오고 있는 갤러리이다.

첼시 26번가에 자리한 이 갤러리에서 만난 최병훈의 개인전 《Voice of Silence (3.27-5.23. 2025)》는 분주하고 소란한 세계로부터 느림과 고요가 있는 공간으로 초대한다. 최병훈은 한국의 전통적인 장인 정신과 현대 디자인을 접목하여, '아트 퍼니처(Art Furniture)'라는 독자적 세계를 구축해 온 작가로 알려져 있다. 그러나 이번 전시를 마주하는 순간, 그러한 선입견보다 삶의 공간 안에서 인간과 자연이 차분히 연결되어 있는 충만감이 먼저 다가왔다. 이번 전시의 작품을 이루는 물성은 단순하다. ‘돌과 나무’라는 가장 오래되고 근원적인 재료들이다. 그러나 이 재료들은 최병훈의 깊은 성찰과 표현의 완벽함을 거치면서, 낮고 부드러운 목소리로 말을 건넨다. "가만히 여기 앉아봐." 뉴욕이라는 세계에서 가장 빠르고 치열한 예술의 장 한복판에서, 그의 전시는 속도를 늦추고, 몸을 낮추며, 자연과 인간을 다시 연결한다. 사유적이며 절제된 그의 작품들은 관객을 다독이며, 평정한 마음으로 이끄는 안내자 같았다.

태초의 잔상: 존재, 시간, 자연에 대한 사유

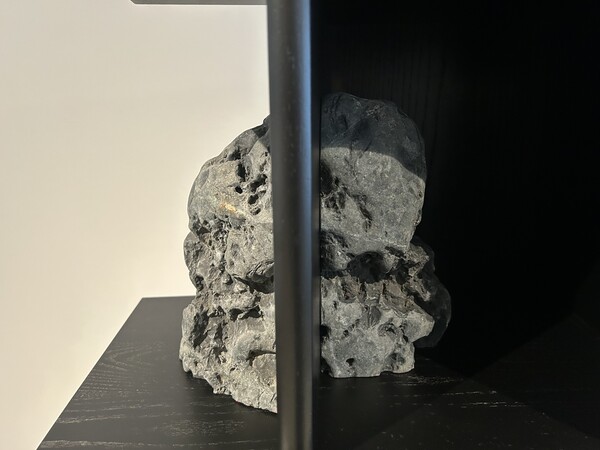

넓지 않은 전시장은 단 다섯 점의 작품만으로 완벽하게 공간을 채운다. 자연석 특유의 거칠음을 간직하면서도 부드러운 곡선을 품은 세 점의 돌 조각과, 깊은 검은 광택과 울퉁불퉁한 자연석이 어우러진 두 점의 목가구를 닮은 조각이 각각 놓여 있다. 이 다섯 점은 작가의 연작 《태초의 잔상(Afterimage of Beginning)》시리즈를 잇고 있다. 현무암(basalt)과 물푸레나무(ash wood), 그리고 자연석은 겉보기에 이질적이다. 그러나 최병훈은 이 상반된 재료들을 조화롭게 연결해 각 작품은 독립된 존재감을 지니면서도, 서로 울림을 주고받으며 하나의 호흡, 공감대를 만들어낸다.

이번 전시의 대표 재료인 현무암과의 출발점은 최병훈이 작품의 변화를 모색하면서 자연석에 이끌려 국내 곳곳을 다니며 돌을 수집해 오던 시기로 올라간다. 2012년 무렵, 정원석으로 수입된 인도네시아산 현무암을 작업 공간으로 들고 온 후, 2년에 걸쳐 그 돌의 숨겨진 가능성과 마주하게 되었다고 한다. 모래흙처럼 거칠고 불규칙한 껍질을 지닌 이 돌은 안에 검고 매끄럽고 단단한 속살을 감추고 있었다. 《태초의 잔상》이라는 제목은 어쩌면 거창하게 들릴지도 모른다. 그러나 몇천년, 몇만년을 견뎌온 물질이 21세기 최첨단 문명 한가운데에서도 여전히 존재한다는 사실을 생각하면, 이 제목은 자연스러운 은유로 다가온다. 시간의 흔적을 보여주고 있는 돌은 그에게 단순한 조형 재료가 아니라, 지구의 시작, 우주의 숨결, 아득한 시간을 안고 지금 여기에 남아 있는 어떤 현존이다. 그래서 그는 돌을 한쪽은 거칠게 남기고, 다른 한쪽은 부드럽게 다듬었다. 한 작품 안에 인간과 자연, 부드러움과 거칢, 원시성과 현대성 같은 대립적 요소들이 병치되어 있다. 아티스트 스테이트먼트에 언급했듯이, 서로 다른 것들이 공존하고 화합하는 세계 '중도(中道, Middle Way) 철학’이 구현된 것이기도 하다. 최병훈은 오래된 것들의 침묵 속에서 조용히 이어져 내려온 메시지를 건네는 사람이며, 그의 작품은 시간을 건너온 돌과 현대인이 한 공간에서 서로 조응할 수 있게 한다.

현무암 돌 조각 3점 + 나무·돌 조합 2점

최병훈이 선택한 돌 조각의 재료인 현무암은 화산이 남긴 젊은 흔적이나 모래알처럼 거친 입자로 되어 있다. 단단한 화강암이나 이탈리아의 대리석 같은 전통적인 돌 조각 재료에 비해 예술 작품의 재료로는 덜 주목되어 왔다. 최병훈은 이 돌의 사질 성이 만들어내는 거친 구성에서 자연의 변화와 힘을 보았다. 그는 돌의 자유로운 표면과 연마를 통해 매끄러운 검은 속살을 드러내며 대비를 극적으로 부각시켰다. 전시장 바닥에 놓인 거대한 돌 조각은 보는 위치에 따라 다른 풍경을 보여준다. 어떤 각도에서는 동양 산수화 속 풍경처럼 산과 계곡이 굴곡지어 이어져 있고, 검게 빛나는 표면은 깊은 골짜기에서 반짝이는 물길처럼 보인다. '사막의 장미'라고 불리는 카타르 국립박물관 중앙 광장에 놓인 그의 작품, ‘아트 벤치’를 담은 사진을 보면, 푸른 하늘과 떠다니는 구름이 작품에 들어와 있다. 유기적 곡선과 조화를 이루고 있는 검은 광택 위에 하늘을 투영하고 있는 작품은 세상의 시간과 빛을 끌어안고 있다. 미켈란젤로가 대리석 속에서 인체를 보았다면, 최병훈은 현무암 속에서 자연과 변화하는 세계를 보았는지도 모른다. 그가 이 거대한 돌 조각에 앉을 수 있는 실용성을 부여했지만, 그 발상은 단순히 가구라는 기능적 언어를 넘어, 조각의 공간성을 품은 새로운 조형 세계의 확장으로 이해할 수 있다. 그의 ‘벤치’는 단지 앉는 물건이 아니라, 기능 이전의 존재 방식이다.

이에 비해, 나무와 돌을 조합하여 만든 두 점의 작품은 시각적으로 전통 목공예 가구의 외형을 떠올리게 한다. 조선 시대 선비의 사랑채에 단아하게 놓였을 법한 삼단장은 형태의 반듯함 속에 약간의 파격이 있다. 검정 우레탄으로 마감된 물푸레나무는 우아한 나뭇결의 고고함을 머금고 조용히 서 있다. 물푸레나무와 자연석을 결합한 조형물은 최병훈이 한국 조선시대 선비 정신을 현대적으로 해석한 작업이다. 깊은 검정 광택을 띤 표면은 절제된 아름다움을 품고 있으며, 그 위에 얹힌 자연석은 가공되지 않은 원시성을 그대로 드러낸다. 이 둘은 서로 대조되면서도 어긋남 없이 맞물린다. 나무와 돌, 인공과 자연, 광택과 거침, 시간성과 물성의 경계가 이 작품 안에서 조용히 융합된다.

가구처럼 보이는 이 작품은 실용적 기능은 배제되어 있고 오직 공간을 점유하는 조각으로 놓여 있다. 가구의 목적성을 지운 후, 가구의 형태만 남아 있는 존재 그 자체다. 마치 도널드 저드가 미니멀 조각을 위해 ‘가구’라는 언어를 제거하고 형태와 구조만 남겼던 것처럼 보이기도 한다. 그러나 둘 사이에는 분명한 차이가 있다. 도널드 저드는 기하학적 규율과 시각적 질서를 통해 의미를 구축하고자 했다. 반면 최병훈은 재료 그 자체의 호흡을 중시한다. 나무의 결은 나무가 살아온 시간의 지문이고, 돌의 표면은 그 안에 쌓인 고요한 층위들을 말없이 전한다. 자연과 인간 사이의 깊은 숨결, 존재가 품고 있는 시간성, 그리고 서로 다른 재료의 조화를 통해 미니멀한 형태 너머에 조용한 사유를 남긴다. 도널드 저드가 감정이 개입되지 않는 단순한 구성, 전통적 회화나 조각에 얽매이지 않고 3차원의 작품에서 미니멀리즘 추구했다면, 그에게 미니멀은 단순히 '비우는 것'이 아니라, 어느 하나를 억누르지 않으며 서로의 다름을 존중하며 살아 숨 쉬는 공존의 언어다.

이우환의 관계항 시리즈처럼, 최병훈 역시 사물과 사물, 사물과 인간 사이의 보이지 않는 긴장과 거리를 작업의 핵심으로 삼는다. 그러나 이우환이 철과 돌이라는 단단한 재료로 존재 간의 긴장감을 드러냈다면, 최병훈은 ‘숨결’처럼 부드러운 침묵을 조형화한다. 그에게 침묵은 단절이 아니라 연결이며, 소리 없는 대화의 형식이다. 또한 일본 Zen 미학과 비교해 봐도Zen 미학이 무위와 침묵의 순간에 집중한다면, 최병훈은 인간이 자연과 함께 살아가는 방식에 관심을 둔다. 그의 벤치는 그 자체로 쉼이자 명상이며, 살아 있는 존재로서의 사물이다. 그래서 그의 작업은 무기물이라기보다는 생명과 시간의 일부처럼 느껴진다.

틱낫한이 말했듯이, 하나의 의자에는 단지 나무만이 아니라 그 나무가 호흡했던 바람과 햇살, 흙과 비, 그리고 하늘의 구름까지도 담겨 있다. 최병훈의 작품 또한 그러하다. 그가 깎아내고 다듬은 돌 벤치 하나하나에는 단순한 조형 이상의 세계가 깃들어 있다. 우리는 그의 작품 앞에서 ‘앉는 것’이 단지 기능적 행위가 아님을 깨닫는다. 그의 의자는 자연에서 나왔을 뿐만 아니라, 돌의 결은 수천 년 풍화의 흔적을 담고 있다. 그의 작품에서 나무가 품은 기억, 돌이 간직한 세월, 사물 안에 깃든 생명의 리듬과 우주의 숨결이 느껴진다. 그 존재의 목소리를 듣는 일은 오늘날처럼 소음이 가득한 시대에 더욱 절실한 체험이 된다. (현수정)

현수정은 조선대학교에서 '마르셀 뒤샹의 작품에 나타난 앤드로지니 차용의 특성에 대한 연구'로 박사 학위를 받았다. 2006년 광주비엔날레 '미술오케스트라'와 2011년 실비아 월드 앤 포김 미술관 'Breathing' 전시를 큐레이팅 했다. 지금은 뉴욕을 중심으로 큐레이터, 미술사 강사, 아카이브 연구원, 비평가로 활동하며 몽클레어 주립대학교, 뉴욕 시립 기술대학, 맨해튼빌 칼리지에서 아시아 미술과 현대 미술을 가르치고 있다. 주요 전시로 'Blood and Tears: Portrayals of Gwangju’s Democratic Struggle'(2022, 안야 & 앤드류 시바 갤러리), 'Noodles, Rice, and Bread'(2022, Artego 갤러리), 'Visionary Catalysts: Wolhee Choe and the Empowerment of Korean Identity'(2024, AHL재단 갤러리) 등이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.