오래된 구식기술을 무시하면 안 되는 이유

휴대전화가 생활필수품이 되고 스마트폰 없이는 일상생활을 영위하기조차 쉽지 않은 오늘날의 젊은 세대들에게는 생소할지 모르지만, 예전에 긴급한 정보를 가장 빨리 전달할 수 있는 것은 전보(電報)라는 통신 수단이었다. 휴대전화는커녕 유선전화도 많지 않았던 시절, 우편으로는 며칠씩 걸리는 지역이라도 단문을 전달하는 전보는 당일 내로 수취가 가능하였다. 필자 역시 젊은 시절 첫 직장에 지원했을 적에 합격 통지를 전보를 통하여 전달받았던 기억이 난다.

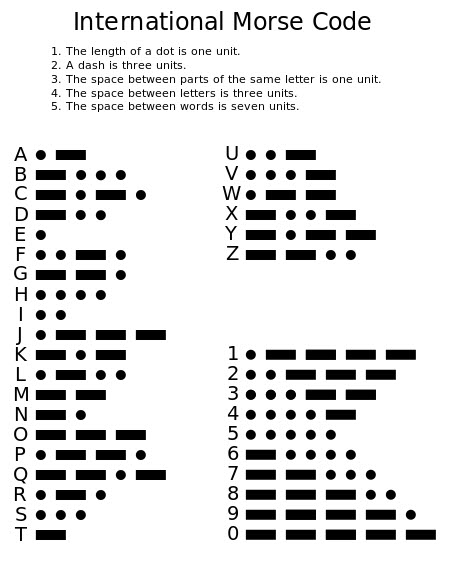

20세기 말부터 인터넷과 이동전화가 활발하게 보급되면서, 전보는 긴급통신 수단으로서의 지위를 상실하고 조문이나 축하 등에 매우 제한적으로 사용되고 있다. 전보라는 통신체계로 정보를 전달하는 것은, 점과 선의 두 조합으로 이루어진 모스(Morse) 부호이다. 이 또한 생소한 이들이 적지 않을 듯한데, 영화의 장면들을 예로 들어 설명하는 것이 좋을 듯하다.

국내에서 1000만 이상의 관객을 동원하고 해외 저명 영화제에서 잇달아 대상을 받은 봉준호 감독의 영화 ‘기생충(Parasite; 2019)’에서 모스부호를 이용한 통신 장면이 나온다. 즉 저택의 비밀스러운 지하 공간에 갇히다시피 한 주인공 등이, 안의 전원 스위치로 바깥의 정원을 밝히는 전등을 점멸하는 방법으로 모스부호 메시지를 보내려 시도한다.

역시 국내에서 1000만 명 이상의 관객을 동원했던 크리스토퍼 놀란 감독의 미국 SF영화 ‘인터스텔라(Interstellar; 2014)’는 상대성이론의 적용과 화려한 그래픽으로 묘사된 블랙홀 장면 등이 큰 화제를 모았다, 그러나 필자가 가장 인상 깊게 본 부분은 거의 마지막 대목에서 매우 중차대한 정보를 모스부호를 이용해서 전송하는 장면이었다. 실화를 바탕으로 한 영화 ‘비공식작전(Ransomed; 2023)’에서도 모스부호를 통한 긴급구조 메시지 전달 장면이 나온다.

이처럼 여러 영화에서 강렬한 인상을 주었던 모스부호는, 1837년에 미국의 화가이자 발명가였던 새뮤얼 모스(Samuel Finley Breese Morse·1791-1872)에 의해 처음 발명되었다. 모스부호는 발신 전류 등으로 선과 점을 조합하여 알파벳과 숫자를 표기하는 방식인데, 1843년에 실용화가 진행되어 이듬해에 미국 워싱턴과 볼티모어 사이에 시험전신선이 가설되었다.

이후 모스부호를 이용한 전신은 웨스턴 유니온 전신회사(The Western Union Telegraph Company) 등에 의해 널리 상용화되었는데, 전신의 첫 중요고객은 속보가 생명인 신문사였고, 멕시코 전쟁, 미국 남북전쟁 등의 전쟁 시에도 전신이 커다란 역할을 수행하였다. 이후 금융과 철도 등 여러 영역으로 전신이 확대되면서 미국 전역으로 통신망이 구축되었고, 모스부호 전신은 국제적으로도 통용되기에 이르렀다. 또한 19세기 말에 무선전신이 발명된 이후로, 모스부호는 유선뿐 아니라 무선통신으로도 활용되어 더욱 큰 힘을 발휘하게 되었다.

전 세계 사람들의 심금을 울렸던 제임스 카메룬 감독의 영화 타이타닉(Titanic·1997)을 보면, 타이타닉호의 무선전신기사들이 배가 침몰하는 마지막 순간까지도 탈출하지 않고 SOS를 치는 가슴 뭉클한 장면이 나온다. 실제로도 1912년 타이타닉호 침몰 당시에 전신기사들은 최후까지 긴급 구조신호를 타전하여 수많은 승객의 생명을 살린 영웅들이었다.

여전히 일부 선박 등에서 모스부호가 사용되는 경우가 없지는 않으나, 갖가지 첨단통신기술이 발달한 오늘날 일상에서 모스부호를 쓰는 경우는 대단히 적을 것이다. 그러나 모스부호가 인류 문명의 발전과 수많은 생명 구조에 기여했던 위대한 공헌은 결코 잊어서는 안될 것이다.

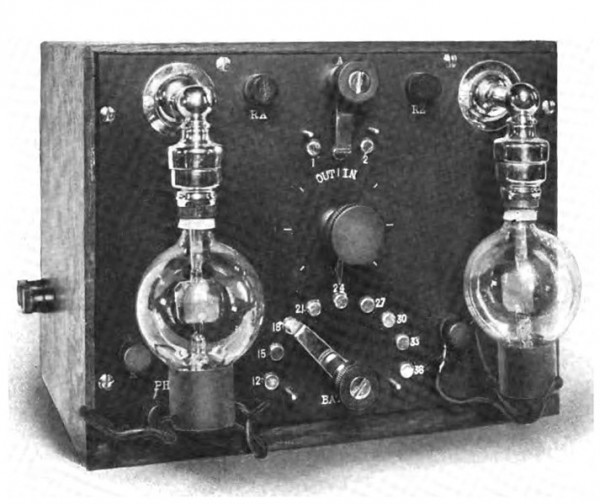

모스부호처럼 오늘날에는 실용적 사용이 드물지만, 과학기술과 인류 문명 발전의 새로운 장을 연 또 다른 중요한 기술의 예로서 진공관을 들 수 있다. 이제는 트랜지스터와 집적회로(IC)에 밀려났지만, 진공관은 20세기 초부터 전화나 라디오, 텔레비전과 같은 전기전자기기에 널리 사용되었다. 1946년에 선보인 세계 최초의 컴퓨터인 에니악(ENIAC) 또한 1만 8,000개의 진공관을 달고 있었다.

오늘날에는 마니아들이나 즐겨 찾을법한 고가의 오디오 앰프 이외에는 진공관이 실제로 쓰이는 경우는 매우 드물 것이다. 그러나 간혹 전자기펄스(EMP) 폭탄의 위험성이 거론될 때마다 진공관이 다시 부각 되곤 한다. 즉 최신형 반도체와 초정밀 집적회로 등으로 만들어진 첨단 전자기기와 이를 채용한 군사 무기 체계를 순식간에 무력화할 수 있는 EMP탄이라 할지라도, 구형의 진공관에는 그리 큰 타격을 입히기는 어려울 것이기 때문이다.

과거 미국과 냉전을 벌이던 시절, 소련이 제작한 최신예 미그(MiG) 전투기들은 레이더 등의 중요부품에 대부분 트랜지스터가 아닌 진공관을 채용하고 있었다. 트랜지스터가 발명된 지도 오래된 무렵이었으므로 그 정확한 이유에 대해 논란이 되었지만, EMP 공격에 대한 저항력이나 저온 등의 극한적 환경에서 견디는 힘이 진공관이 더 우수했다는 측면도 상당한 설득력이 있었다.

물론 그렇다고 해서 오늘날 수많은 전자기기의 부품을 진공관으로 대체하기는 거의 불가능한 일이겠지만, 진공관이 과학기술의 발전에 끼친 영향은 잊어서는 안 될 것이다. 또한 앞서 예로 든 모스 부호 관련 영화 장면들은 첨단의 통신기술이 무용지물이 되는 극한 상황에서, 가장 단순하고 오래된 구닥다리 기술방식이 도리어 큰 힘을 발휘할 수도 있다는 교훈을 주는 것이 아닐까 싶다.

구식기술이 중요하게 쓰이는 예는 또 있는데, 인공위성과 우주탐사선 등의 제작에 이제는 시중에서 구하기도 어려운 386급 이하의 구형 중앙처리장치(CPU)가 여전히 많이 쓰인다. 우주 공간은 고온과 저온이 극단적으로 오가고 우주선(宇宙線)이 쏟아지는 가혹한 환경이어서 첨단의 고성능 부품보다 비록 구식이더라도 내구성과 안정성이 검증된 부품을 채용하는 것이 중요하기 때문이다. 갖가지 첨단기술들이 쏟아져 나오는 오늘날, 한물간 기술, 또는 구닥다리 기술이라고 해서 마냥 무시하지는 말아야 할 것이다.

최성우는 일간신문, 잡지, 온라인 매체 등에 과학칼럼을 연재하고 TV 과학채널 코너에 출연하는 등 과학평론가로 활동하고 있다. 서울대 물리학과 및 동 대학원을 졸업한 뒤 LG전자 연구소 선임연구원, 중소기업 연구소장, 한국사이버대학교 겸임교수 등을 지냈다. 국가과학기술자문회의 위원, 과학기술부 정책평가위원, 교육과학기술부 과학기술정책민간협의회 위원 등 과학기술 정책 자문도 맡았다. ‘과학사 X파일’ ‘상상은 미래를 부른다’ ‘대통령을 위한 과학기술, 시대를 통찰하는 안목을 위하여’, ‘진실과 거짓의 과학사’ ‘발명과 발견의 과학사’ ‘과학자, 인간의 과학사’ 등의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.