‘서울 가는 게 쉬는거다’, 강남 삼성동의 코엑스 등을 다녀야 스트레스가 풀린다고 말한다. 경기도 양평군 강하면 항금리의 집은 곧 김인옥 작가의 작업실이다. 수도자들이 머무는 수도원도 기도하는 곳이면서 생활하는 곳이다.

블랙스톤 이천 GC에서 개인전을 갖고 있는 김인옥은 평소 전시를 목표로 작업하지 않는다. 날자가 정해지면 평소 작업한 작품들 중에서 전시 성격, 공간에 어울리는 작품을 정하고, 몇 점 더 준비하는 식이다. 촉박해서 작업을 하면 작품이 잘되지 않는다. 작업은 또한 생활이다. 김인옥은 미술 시장에서 오랫동안 '항금리 가는 길', ‘기다림’ 시리즈로 인기를 누렸다.

70년대 대학 시절, 어둑어둑한 마티에르가 두터운 구도로 전형화된 앵포르멜적인 비구상 계열 추상 서양화 작가가 대세였다. 동양화 장르에 속한 김인옥은 스스로 위축될 수 밖에 없었다. 전통 산수화에 쓰이는 수묵, 화조화에 주로 쓰이는 채색을 혼용, 호평을 받았다. 대학원 졸업과 결혼으로 삶의 통과의례는 빠르게 지나갔다. 30대 중반까지 직품은 전체적으로 대상의 재현을 거부하는 추상 경향을 띠었다.

88 서울올림픽이 끝난 후 부터 서울 집값은 급등하였다. 작가들에겐 살림 공간과 더불어 작업실, 작품 보관 창고가 필요했기에 아파트 생활을 벗어나기로 했다. 작가 생활을 하는 많은 이들이 젊은 시절, 전업을 할 수 없어 대도시를 벗어나지 못한다. 이런 생활 패턴은 악순환 구조를 만든다. 전업을 할 수 있을 때쯤 부동산 가격 상승으로 제대로 된 작업 공간 확보에 많은 애를 먹는다. 작가는 삶의 호흡을 아주 길게 보아야 한다.

항금리로 들어가는 길은 숲의 터널이었고, 집 터에서 마주보는 양자산은 대단한 기운을 뿜고 있었다. 김인옥·김강용 부부가 항금리에 자리 잡은 해는 1990년이다.

1993년 <김·인·옥> 전에서 순지에 수간채색 기법으로 물체를 차용한 게 ‘기다림’ 시리즈의 시작이다. 기다림은 어릴 적의 그 무언가를 기다리는 마음이다.

무의식 속에 끊임없이 자리잡고 있는 어릴 적의 그 무언가는 무의식과 의식 사이의 능선을 오간다. 충남 강경역에서 내려 금강 줄기의 황산나루에서 나룻배로 건너면 미루나무 숲은 햇볕에 부서져 머리 위에서 춤을 추었다. 10여리를 가면 산 자락 아래 옹기종기 모인 마을이 부여군 가회리이다. 툇마루에 앉으면 황산 들이 내려다 보였다. 멀리 까만 증기 기관차는 김을 뿜고 내달렸고, 어쩌다 다니는 버스는 꽁무늬로 뽀얀 먼지를 일으킨다. 그 버스를 타고 어린 인옥은 상상의 여행을 떠나곤 했다. 초등학교 때 출향(出鄕), 대전으로 이사, 중고등학교를 마쳤으며 서울에서 대학과 대학원을 마쳤다.

마음 속으로는 풍경이 자리잡지만 머리 속으로는 사람의 동작, 소리, 강렬한 퍼포먼스를 동반한 움직임에 충격을 받는 경우가 있다.

“소설 책과 드라마를 보면, 생각보다 재미가 없다. 가령 실내의 가구 배치 등 어렸을 때부터 상상해 오던 생각의 범위를 벗어나는걸 보지 못했다. 작업을 할 때도 스케치를 하면 스케치 당시의 이미지가 사실적으로 그려지려고 하더라.”

열려있는 평원, 실내 공간에서 바라본 바다 등 세계는 안과 밖의 경계를 허물며 사물의 배치는 섬세한 균형(delicate balance)을 이룬다. 작가는 공간과 공간 너머 좋은 기운이 확장되기를 바란다.

김인옥은 자신이 꿈꾸는 세계를 풍경을 차용하면서도 리얼리티 세계에 매몰되지 않으려고 무던히도 애쓴다. 사방으로 개방된 집의 창이나 문 구조처럼 장치(설정)된 풍경은 누구나가 가지고 있을 마음 속 고향이다. 생명의 씨가 자랄수 있는 시공(時空)이 끊긴 자리로 이해, 무형(無形)의 풍경에 연(緣)을 만나게 하는게 작가의 역할로 본다.

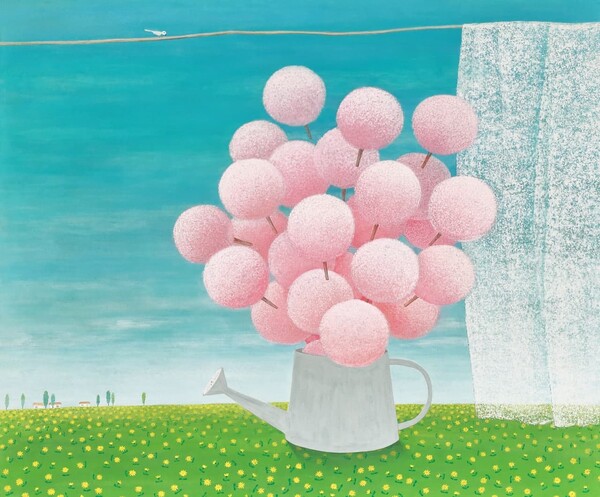

2000년대 이후 약 15여년간 김인옥은 우산, 꽃, 나비, 기차, 쿠션, 물뿌리개, 바다 등 풍경과 대상을 결합시킨 연작을 내놨다. 나비는 어린 시절 홀연히 쫓아다니던 생동감, 쿠션은 안락하고 편안한 상징이다.

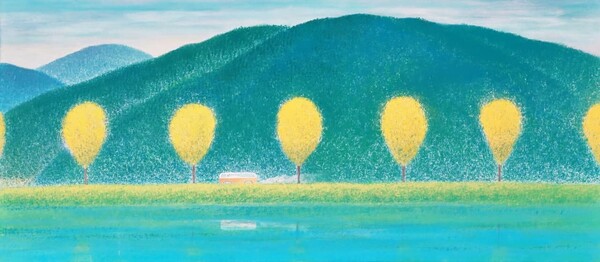

나무들은 마치 오케스트라의 지휘자가 불러내는 경쾌한 음처럼 날아오르는 듯 하고, 휘어지거나 눕지 않는다. 김인옥 작품 속 나무들은 앙상한 가지가 드러나지 않는다. 미루나무 꼭대기는 총각의 떡진 더벅머리같기도 하다.

바다로 상징되는 물은 생명이며 순환이다. 분홍색 사탕볼은 무한한 생명수이다. 김인옥 회화는 차용한 풍경과 오브제를 ‘함축과 생략’으로 표현한다. 작가는 대상을 철저하게 눈으로 관찰한다.

고등학생인 딸의 중국 유학과 동시에 2008년 베이징 올림픽 직전 중국으로 건너갔다. 남편인 김강용 작가는 미국 왕래가 잦았고, 장녀는 곧 독립하였다. 작가로서의 욕심도 있었다. 국내에서 천대받는 한국 전통 채색화에 대한 변화를 모색하면서 국제 미술 시장의 중심지로 부상한 베이징에서 전시를 하면서 반응을 보았다. 작품에서 보여지는 경쾌함과 밝은 색에서 나오는 아우라에 찬탄이 쏟아졌다.

잠깐의 여행과 장기간 거주는 다르다. 사회주의 국가의 진면목을 들여다 볼 수 있었다. 70년대 군사독재, 개발연대 시대 학창 생활을 했던 세대로서 정치체제에 대한 생각이 깊어졌다. 나는 김인옥을 베이징에서 처음 만났고 몇 년 뒤 딸의 공부가 끝나는 시점에서 황사 자욱한 798 예술특구에서 한 번 더 만날 수 있었다.

‘푸른산’ 모티프는 중국에서 시작되었다. 베이징에서 자동차로 수 시간 걸리는 명대(明代)에 조성된 산간 마을을 찾은 적이 있다. 외적의 침입을 막으려 주민들이 집단 이주한 곳으로 뭔가 범접할 수 없는 느낌이 왔다. 펼쳐진 공간을 중심한 리얼리티를 보면서, 진입로, 마을을 둘러싼 산, 거주하는 사람 등등의 연속적 파노라마 풍경 이미지들이 뭉쳐져 시작한 게 짙은 녹색의 둥그런 산등성이를 표현한 ‘푸른산’이다.

작가의 작품에는 익숙한 집 터, 정원, 실내 특유의 빛, 놓인 기물 등 돌아가야 되는 자리에 대한 설레임이 있었다. 풍성한 숲에는 바다로 이어지는 가느다란 강줄기가 나타났다. 마치 벌써 비행기를 타고 내려다 본듯한 구도였다.

현대 미술에 있어 서양화 물감(오일, 아크릴), 동양화 물감(수간, 진채, 분채), 캔버스(광목, 장지:한지)등 특정 재료와 매체는 작가의 의지에 따른 선택, 작업 기법의 문제일 뿐이다.

김인옥의 작품은 항금리에 정착하면서부터 구체적인 형태를 띤 구상으로 나타난다. 독특한 색채와 색조가 형태와 구도를 지배했다. 색은 리얼리티와 상상의 콜라보를 따른다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 13년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.