겸재 정선(謙齋 鄭敾, 1676~1759)은 지금의 종로구 청운동에서 태어나 권문세가였던 김창집 형제들의 도움으로 그림공부를 하고 벼슬길에 오르게 되는데, 41세에 관상감(觀象監)의 겸교수(兼敎授)가 되었으며, 43세에 조지서(造紙署) 별제(別提,종6품)가 된다.

이후 사헌부, 하양현감, 한성부, 의금부도사(義禁府都事, 종5품), 청하현감을 거쳐 65세에 양천현령(陽川縣令, 종5품, 현재의 강서구일대 관할)으로 부임하여, 70세인 1745년 정월까지 재직한다. 당시 현의 관아가 있던 곳이 바로 강서구 가양동 239번지 일대로, 가양동239-5(양천로 49길65) ‘꾸미지오 헤어샵’ 앞 로터리에 표지석이 세워져있다.

겸재는 72세에 숙종의 계비 인원대비의 회갑을 계기로 종4품으로 승급하였으며, 78세에는 헌릉령(獻陵令, 종4품)에 제수되고, 79세에 사옹원(司饔院) 가도사(可導寺) 첨정(僉正, 종4품)에 올랐다.

그러자 정술조 등이 ‘천기(賤技)로 이름을 얻고 잡로(雜路)로 발신(拔身)한 것이 종전의 복역으로도 과분 하니 높은 벼슬을 제수함은 부당하다고 진언했으나 왕이 듣지 아니하다.’고 『실록』과 『승정원일기』에 기록되어 있다.

그는 이후 80세에 영조의 회갑을 기념하여 정3품인 첨지중추부사가 되고, 81세에는 인원대비의 칠순 기념으로 종2품 가선대부 동지중추부사가 되어, 2품 이상 3대 추증(追贈) 규정에 따라, 부친, 조부, 증조부까지 호조참판, 좌승지, 시복시정을 추증 받게 된다. 요즘 말로 하면 ‘그림 잘 그리고 친구 잘 둔 덕분에(친구찬스로) 고시를 거치지 않고 장차관급이 되고, 조상까지 영광스런 품계에 오르게 된 것’이다. 겸재는 양천현령에서 퇴임한 후 다시 인왕산자락으로 돌아와 84세까지 여유 있는 만년을 보냈다.

겸재는 권문세가집안이었던 김창집형제들, 문필가였던 이병연과 교유하면서 많은 그림을 남겼다. 우리에게 잘 알려진 것은 국보 제216호인 <인왕제색도>, 제217호인 <금강전도>이지만, 서울을 그린 그림도 많다.

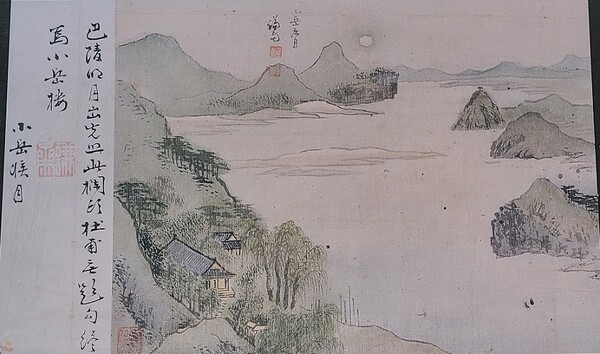

한강변을 그린 <선유봉>, <양화환도> 외에도 본인이 근무하였던 <양천현아>, <종해청조>, 현 내의 정자 <소악루>와 <소악후월>(小岳候月), 양천의 주산인 궁산에서 건너편 안산의 저녁 봉화를 보고 그린 <안현석봉>(鞍峴夕烽)도 있다. 강서구는 겸재가 양천현령으로 재직하였던 곳이 현재의 강서구 일원이었던 점에 착안, 2009년 겸재정선미술관을 건립하였다.

‘겸재의 흔적을 살펴볼까?’라는 생각에서 강서구를 찾았다. 양천향교역 1번 출구를 나와 조금 걸으니 과거 양천현 관아가 있던 수 백 미터 전방으로, ‘지위고하를 막론하고 말에서 내려야 함’(大小人員皆下馬)을 알려주는 ‘하마비’표지판이 수풀 속에 세워져 있다. 양천향교 외삼문 언덕에는 주변에 있던 양천현령이나 현감, 관찰사들의 불망비나 선정비 9기를 옮겨다 놓았다.

겸재정선미술관을 들어서니 1층의 기획전시실에서는 <한국원로중진작가초대전>이 열리고 있다. 2층에는 겸재정선의 생애와 작품을 설명하는 겸재정선기념실, 원화전시실이 있는데, 소장원화(수탁작품포함)는 <총석정>, <청하읍성> 등 모두 14점을 보유하고 교대전시하고 있었다.(올해 6월 2일부터 내년 1월 30일까지)

고 이건희 소장 겸재의 <인왕제색도>가 국가에 기증된 직후 강서구가 이 작품의 겸재정선미술관 유치청원운동을 펼치고 있다는 기사를 읽은 적이 있는데, 기념실이나 원화전시실의 전시를 살펴보니, 아직 가야할 길이 아득하다는 생각이다. 비온 후 갠 인왕산 풍광을 그린 국보 216호 <인왕제색도>가 ‘비온 뒤 갠 것처럼 산뜻하게 활용되기 위해서는 당분간 박물관에서 소장, 활용하는 것이 백번 타당하다’는 생각이 들었다.

미술관은 궁산근린공원 자락에 위치하고 있는데, 산 쪽은 3층 출구이고, 계단을 내려가 1층에서 입장해야 한다. 차가 드나드는 입구에는 겸재의 동상과 공덕비, 그리고 미술관이름이 들어간 표지판이 세워져 있는데, 미술관표시는 그곳 외에도 건물에 3곳, 주차장 언덕에 한 곳, 궁산 쪽 출입구 등 모두 6곳에 있다. 지형상 건물 뒤편 궁산 쪽은 별개로 치더라도, 한 건물에 3개를 부착한 것은 나름의 이유가 있겠지만 지나치다 할 수 있고, 주차장 언덕의 표지판 역시 마찬가지다.

‘소악에서 달을 기다린다.’는 <소악후월>을 떠올리며 벌건 대낮에 소악루를 찾으니 달은 볼 수 없고, 평일이어서 두 분만 누각에 있는데 그 중 한 분이 흘러가는 한강을 보고 있다. 나도 누에 올라 강 건너편 왼쪽을 보니 멀리 북한산이 보이고, 앞쪽 고양시에는 아파트가 올라가고 있었다. 오른쪽으로는 난지도가 보인다. 겸재의 그림에는 누각이 강변에 있는 것으로 그려져 있는데, 1994년 신축하면서 산 위로 올려 지었다고 한다. <소악후월>에 등장하는 선유봉은 채석으로 사라져버렸고 잠두봉(절두산)은 볼 수 없었다.

그곳엔 일본관련 흔적도 있었다

양천현 관아가 있던 곳의 주산은 높이 74m의 야트막한 궁산(宮山)으로 그곳 정상에는 통일신라시대의 성곽이 발굴되었는데(陽川 古城址), 임진왜란 때 권율장군이 강 건너 행주산성 전투에서 대승을 거두기 전에 이 성에 머물렀다고 전해진다.

또 궁산에는 태평양전쟁말기 일본이 인근 지역주민을 동원, 무기나 탄약 등 군수물자를 보관하거나 김포비행장을 감시하고, 공습 때에는 부대본부로 사용하기 위해 땅굴을 파기 시작했는데, 일본의 패전으로 굴착공사가 중지되었다. 2008년 이 굴을 발견하고 전시관 공사를 진행하던 중 낙석이 발생하여 내부탐방시설은 설치하지 않고 입구에 조감시설만을 설치하여 2018년부터 일반에게 공개하고 있다. 땅굴은 높이 2.7m, 폭 2.2m, 길이 68m로 크지 않다. 입구는 겸재정선미술관 후문 쪽 길 건너편이다.

한반도에는 이처럼 일본과 관련되는 흔적들이 곳곳에 있다. 광산, 철도, 산업시설, 건축물 등 오래된 것은 대부분 일제의 용도를 위한 것이고, 심지어 우리가 사용하는 철학, 사회, 대통령이란 단어까지 그들이 사용하던 한자어를 한글로 표기하고 발음하고 있다.

그런 것들과 맞닥뜨릴 때마다 흥분하거나 버릴 수도 없는 노릇이고, 또 욕을 한다 해도 해결될 문제가 아니어서 답답할 뿐이다. 개개인이 일본의 상처를 이겨내고 잊는 노력이 필요할 것이다.

유적과 시설물들, 전시품들은 겸재 정선의 업적을 기리고 발전시키기엔 부족하고, 채워 넣기도 쉽지 않을 것 같다. 오래전 역사의 영역이기도 하지만, 먹고 살만한 지난 시간이 길지 않았음을 웅변하고 있는 것 같았다. 이제부터라도 이웃과 조상에 대한 관심을 가지고 우리 세대가 할 수 있는 일, 해야 할 일을 고민하고 노력했으면 좋겠다.

과거의 것만이 역사가 아니라, 만들어 가는 것도 역사라는 소명의식이 있다면 우린 멋진 역사를 남길 수 있을 것이다.

황현탁은 미국, 일본, 영국, 파키스탄에서 문화홍보담당 외교관으로 15년간 근무했다. 각지에서 체험을 밑천 삼아 이곳 저곳을 누비며 여행작가로 인생2막을 펼쳐가고 있다. 『세상을 걷고 추억을 쓰다』, 『어디로든 가고 싶다』 등 여행 관련 책을 썼다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.