뉴스버스 심정택의 미술작가 평론 '미술딜라이트'

전시 'pictures', 서울 용산구 뉴스프링프로젝트에서 24일까지

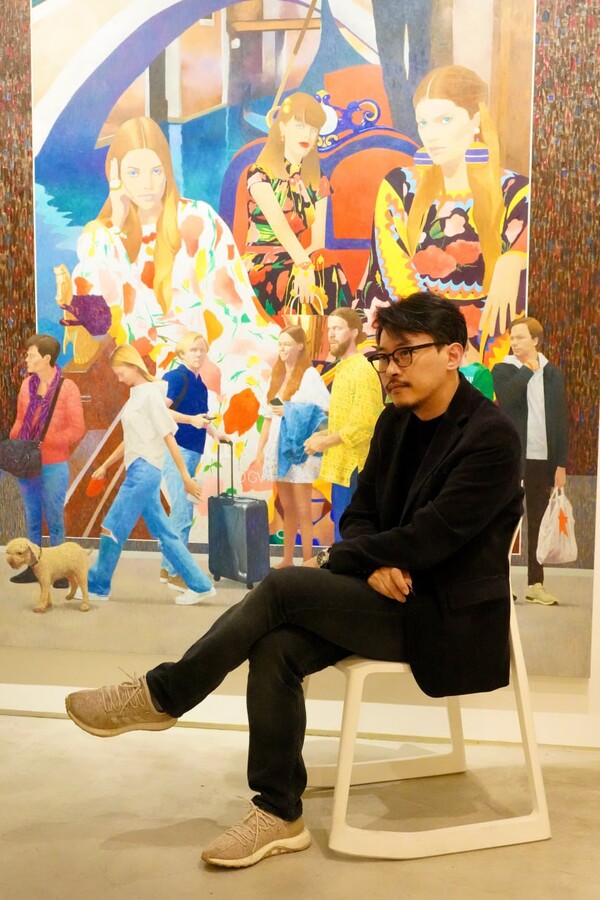

서상익(47) 작가의 개인전 제목 <픽처스·Pictures>는 미국 미술 평론가 더글러스 크림프(Douglas Crimp·1944~2019)가 1977년 기획한 전시 <Pictures>에서 따왔다. 당시 ‘pictures’가 쓰인 이유는 전시 참여 작가들의 작품이 가진 식별 가능한 이미지를 강조하면서 단어가 가진 의미의 모호성이었다. 작가들이 사용하는 매체가 전통적인 범주를 벗어났기 때문이기도 하다.

서상익 전시 <픽처스·Pictures>는 그림, 사진, 영화, 조각 등 특정 매체(medium)를 의미하기 보다 '~을 상상하다' 또는 '~을 묘사하다'를 뜻하는 동사로 사용된다. ‘픽처스·Pictures’ 단어가 가진 ‘모호성’을 강조하기도 한다.

3년여전 서상익은 필자와의 첫 인터뷰에서 이렇게 말했다. "풍경이 어떻게 공간이되고, 사람들이 공간에서 연출하는 연극적 가능성을 보고자 내러티브(narrative·이야기)가 강한 상징적인 사람(동물)을 등장시켰다."

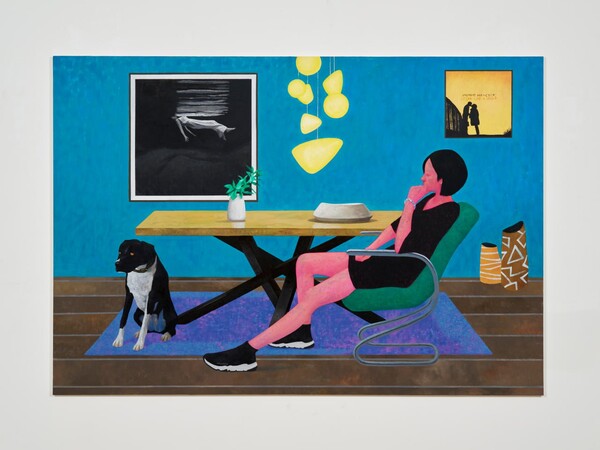

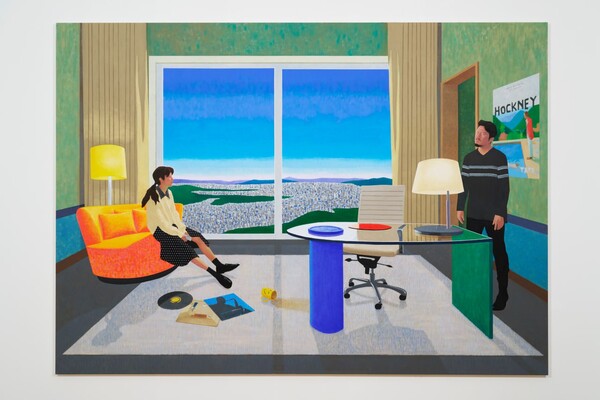

크고 작은 공간과 사물은 그 자체로 상황이나 심리에 따른 내러티브를 지닌다. 서상익 그림은 익명의 사람들이 스쳐 지나는 삶의 단편을 순간 정지화면처럼 구성한 게 특징이다. 스틸(still) 사진과 회화는 극명한 차이가 있다. 작가는 화면에서 실제 장소성을 지니면서도 시간을 초월하는 공간을 선택, 인물을 구도의 중심에 놓아 동적으로 느껴지게 한다. 이는 회화 매체의 본성인 ‘평면성’을 극복하는 방편이기도 하다.

“각 예술이 고유하고 그 스스로가 되는 것은 자체 매체이다”라는 클레멘트 그린버그(Clement Greenberg·1909~1994)의 말은 모더니즘 미술의 교리였다.

비평가 그린버그가 정의했듯 매체로서의 회화를 회화이게 하는 기본적인 조건은 ‘평면성(flatness)’이다. 그린버그 당대 회화는 평면적인 이미지에서 회화의 순수성을 발견하고자 하였다. 캔버스 위에 색면을 만드는 작품 성립 조건에는 캔버스라는 입체가 포함된다. 종이도 어느 정도의 두께를 가진다. 이렇듯 ‘평면’을 완벽한 수준의 물리적 실체로 구현하는 게 불가능하다면 평면-회화와 입체-조각의 차이는 없어진다는 게 ‘개념 미술’의 등장 논리가 된다.

서상익은 평면 공간의 마술사이다. 전시장에서 관람 및 인터뷰를 하며 발견한 것은 화면내 장치로 쓰이는 빌보드 판이다. 작품 <베니스도 달콤함도 아닌, 2024>, <이미지 풍경1-디올과 군상, 2021>은 대상인 인물들의 배경으로 광고판을 넣었다.

<베니스도 달콤함도 아닌>은 이탈리아 베니스를 상징하는 운하를 배경으로 패션너블한 세 명의 젊은 여성들이 등장한 빌보드 판 앞에 여행객, 주민들이 어울려 있다. <이미지 풍경1-디올과 군상>은 대형 빌보드 광고판 앞 벤치에 앉은 사람들은 모델이 손에 든 핸드백을 돋보이게 하는 엑스트라일지도 모른다는 생각이 들게 한다. 현대적 상품 디자인 및 이미지가 숭상의 대상이 되는 자본주의의 그늘을 밝은 색감으로 드러낸다.

이 두 작품에서 대상으로서, 화자(話者)로서 인물들은 별로 중요하게 취급되지 않는다. 그저 물신 자본주의 사회에서 고객이라는 허명으로 불리는 소비집단일 뿐임을 암시한다. 서상익은 캔버스보다 훨씬 두껍고 매스를 가진 빌보드를 장치로 사용하여 평면을 물리적 실체로 구현하는 수준에 이른다.

영화 <쓰리 빌보드, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri>에 등장하는 세개의 광고판에는 다음과 같이 쓰여 있다. '근데 아직도 체포를 못했어? AND STILL NO ARRESTS?', '어떻게 된거야, 윌러비 서장? HOW COME, CHIEF WILLOUGHBY?'

영화에서 빌보드는 살해당한 어린 딸의 범인을 잡지 못한 현지 경찰을 향한 엄마의 절규이다. 대형 빌보드 광고판이 복수의 수단으로 이용된다.

비평가 로젤린드 크라우스(Rosalind Krauss·1941~ )는 1999년 <북해에서의 항해: 포스트-매체 조건 시대의 미술·A Voyage on the North Sea : Art in the Age of the Post-medium Condition>을 출간했다. 책 제목은 벨기에의 개념 미술가이며 설치 미술가의 시초로 평가받는 마르셀 브로타에스(Marcel Broodthaers·1924~1976)의 작업 〈북해에서의 항해, 1974~1975〉에서 가져왔다. 이 작업은 책의 형식을 빈 ‘영상’으로 4분짜리 필름과 38페이지 책으로 이루어졌다.

서상익의 작품 제목(텍스트) ‘변덕스럽고 조급한’, 신화의 기원’ 등이 작품 내용(이미지) 과 부합하는가?

‘신화의 기원’은 공간에서 관객이 상상의 조형물과 만났을 때의 장면을 입체로 만든다면 ‘딱 이런 상황 아니냐’는 표현이다.

브로타에스는 텍스트와 대상, 대상의 이미지 관계를 소재로 자주 다루었다. 브로타에스 작품 <예술적 행위의 영광스러운 발전을 위하여, 1964>는 달걀껍질 오브제 10개와 ‘예술적 행위의 영광스러운 발전을 위하여’ 텍스트 문구가 댓구를 이룬다. 텍스트가 없다면 10개의 달걀로 이루어진 오브제는 단지 깨진 달걀 껍질들이다. 언어는 이미지가 대신할 수 없고 이미지에도 언어가 대신할 수 없음을 보여준다.

서상익 작품의 내용과 제목(텍스트)이 부합하느냐는 중요하지 않다. 브로타에스가 자신의 개인공간을 미술관으로 명하고 자신을 관장으로 임명하였듯이 작품 제목은 작가가 붙인다.

서상익은 이번 전시에서 평면을 공간적, 입체적으로 해석할 필요가 있느냐는 근본적인 질문을 한다. 대상과 대상, 대상과 사물, 사물과 사물 간의 관계의 기준점이 되는 각 형태(형상)가 중요하냐는 의문을 갖는다. 물론 형상 하나하나의 고유 역할은 여전히 있다. 작품을 가까이 들여다볼 때 단색화나 추상화 같은 밀도를 내는데 중점을 두었다. 평면적인 느낌이 강하게 나도록 기름을 거둬낸 물감과 마른 붓을 사용했다.

서상익은 회화의 기본적인 조건인 평면성에서 출발한 이야기만으로도 다양한 갈래의 담론을 만들 수 있는 회화 지상주의자이다. 그는 이번 전시를 준비하며 스스로 작업에 대한 태도가 많이 바뀌었음을 느꼈다고 한다.

“(앞에 걸그적거리는 수풀과도 같은) 무언가를 뚫고 헤치고 가는 게 작업이라는걸 깨달았다”고 한다. “앞으로도 계속 바뀔 것이라는 건 분명하다”고 말한다.

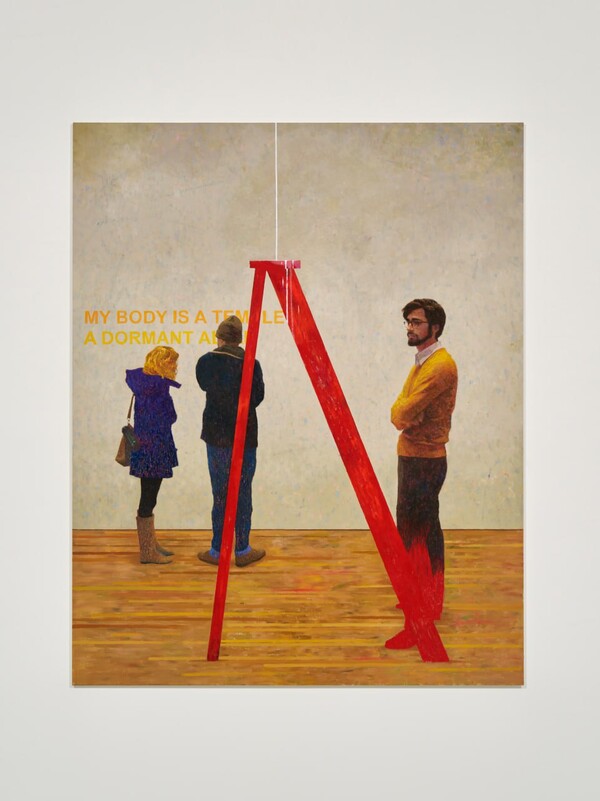

2012년부터 시작된 <화가의 성전(Temple of The Artist)> 연작은 현대 미술 스타 작가들의 작품 구도, 색감 등을 연구하는 방법으로서 작가를 모델로 그린 초상화이다. 현대미술에서 신화화된 작가들에게 각 종교의 성인(聖人)과 같은 지위를 부여하여 종교의 성스러운 장소, 성전에 모신다는 의미를 부여했다. 미러 스테인에 그린 작품은 작가가 가진 명성과 환영(Illusion)이 주제이다. 그런 명성 조차도 이미지화 했을 때 예술의 물신화를 반대하는 이들에게는 단지 거울에 비친 환영일 뿐이라는 것이다.

서상익은 미술 시장에서는 작가의 시그니처 이미지가 계속해서 각인되는 게 중요하다는걸 너무도 잘 안다. 시장과의 관계를 계속 유지하면서도 작업의 변화를 모색한다. 작가는 화폭에 자본주의가 욕망하는 모던한 가구와 인테리어를 인물만큼이나 중요하게 구도에 넣는다. 이렇게 선택한 시점과 구도는 개인의 일상에 깃든 자본주의 그림자를 투영하기 위해서이다. 자본주의 욕망 기제가 작동하는 시스템 안에서 일상이 어떠한가를 묻고 있다.

서상익은 자신이 살아가는 동시대의 사회적 담론에 직접 참여하기 보다 관계, (고정)관념, 일상적 이야기에 관심이 많다. 진영이나 패거리에 쏠리지 않는 극단적이지 않는 화면 구성, 지금 당장 발생한 사회적 재난 등에서는 비켜서 있다. 노벨 문학상 수상자 한강 소설의 주제는 어두운 사건들을 다루면서도 비극적인 사건에서 살아남은 사람들의 일상에 미치는 영향에 관심 가졌듯, 단어 ‘pictures’가 포괄하는 그림을 크게 보고자 한다. 서상익의 ‘미학적 거리 두기(aesthetic distance)’는 ‘예술이란 무엇인가?', '예술이란 어떠해야 하는가?'라는 질문과 맞닿아 있다. 전시 <pictures>는 서울 용산구 뉴스프링프로젝트에서 11월 24일까지이다. / 뉴스버스

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 400여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사 60여편, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 200여편, 2019년 10월 ~2023년 4월 매일경제에 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.