뉴스버스 심정택의 미술작가 평론 '미술 딜라이트'

이철량, 2024 허백련 미술상 본상 수상…"수묵 최상의 경지"

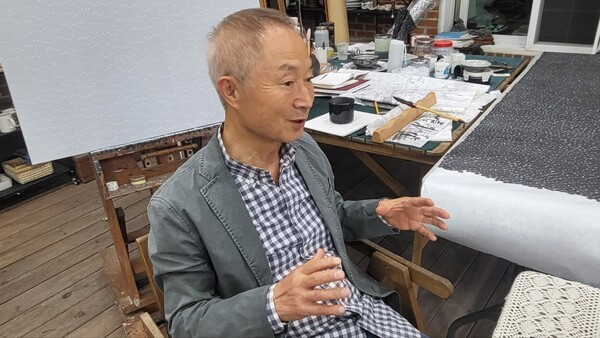

이철량(72) 작가는 ‘수묵(水墨)’을 한 마디로 정의한다. “먹 하나로 모든 세계를 정리해 버린다.”

그는 지난달 ‘2024 광주광역시 문화예술상 미술상’ 허백련 미술상 본상 수상자로 선정되었다. 심사위원회는 “수묵이 도달할 수 있는 최상의 경지를 터득했다”고 평가했다.

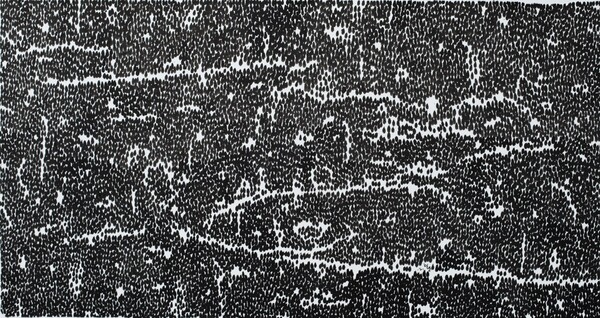

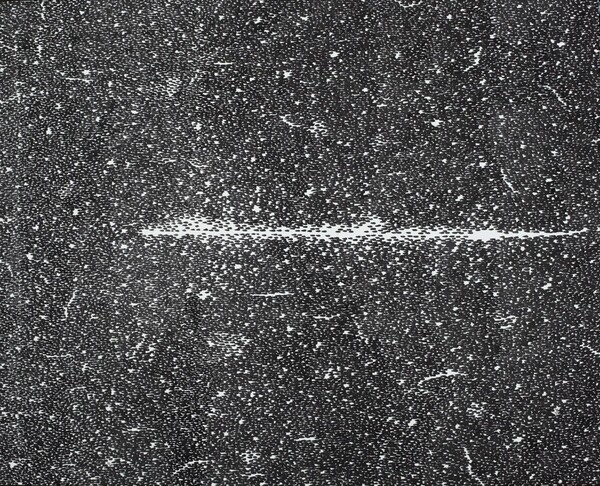

이철량 작가의 작품은 먹으로 찍은 점들의 조합이다. 점과 점이 포개어지듯이 중첩되기(layered dot)도 한다. 점은 텍스츄어(texture·질감 또는 감촉)와 일루젼(illusion·환상 또는 환각)이다. 먹 색은 알맹이가 파동 형태로 이동한 빛의 반사에 따른 물리적 현상이기도 하다. 먹 작업의 바탕이 되는 한지는 빛을 머금는다.

이철량은 1980년대 전반 일명 ‘수묵화 운동’의 첨병 역할을 했다. 1979년 홍원(홍익대 대학원)전에서 징조를 보이다, 1981년 서울 동산방화랑에서 송수남(1938~2013), 이철량, 김호석(66), 신산옥(70) 수묵화 4인전이 기폭제가 되었다. 송수남, 이철량, 김호석은 전북 출신으로 전주에서 고등학교를 마친 공통점이 있다.

20대의 미술학도 이철량에게 1970년대 화단은 상업주의에 물들어 병든 시기로 보였다. 청년 작가 그룹전 출품작은 대부분 당시로서는 이례적인 크기 100호(162ⅹ112cm) 이상이었다. 신선하다는 호평이었다.

“당시의 문제 인식과 제기는 전통을 지키자는 게 아니고 바꾸어야 한다는 것이다.”

이철량은 지금과 40년 전을 비교한다. “전통 회화가 바닥이다. 작업하는 선배들도 별로 없다. 당시처럼 새로운 기운을 만들어야 한다. 그 때나 지금이나 전통적인 산수화나 문인화의 박제된 관념주의에서 탈피하고 수묵 본연의 가치와 새로운 표현 형식을 찾아야 한다. 수묵이라는 네이밍에 얽매일 필요가 없다.”

‘도가도비상도 명가명비상명’(道可道非常道 名可名非常名-노자 도덕경) 도라고 말할 수 있는 것은 항구적인 도가 아니고 이름을 붙일 수 있는 것은 항구적인 이름이 아니다. 사람이 도라고 말하면 이미 도가 아니다. 언어가 완벽하지 않다는 의미이다.

수묵과 채색의 정통성 여부 논쟁도 부질없다. 수묵, 채색, 수묵담채는 한국화(동양화)를 재료의 특성에 따라 나눈 명칭일 뿐이다. 수묵화는 물과 먹을 사용하며, 채색화는 채색 위주이고, 수묵담채는 먹으로 그리고 위에 채색을 담하게 칠한다.

인간은 언어로 사유하는 동물이기에 종이와 캔버스에 작품으로 구현하는 작가는, 물리적 언어의 혼재와 충돌이라는 앰피시어터(amphitheatre·원형극장) 안에 가두어지므로 늘 자유로워야 한다.

이철량 작업 태도의 미덕은 ‘정서의 내면’이나 ‘무의식의 미로’를 탐색하는 게 아니라, ‘시간과 공간의 해체적 경험’을 몸에 실어 현대 미술의 구조와 조형 형식과의 접목을 위해 부단히 노력하는 데에 있다.

작품은 물흐르는 듯한 사유 체계 속에서 만들어져 화면 안으로 주사위처럼 던져진 상태로 투사되어 무리짓듯 또는 덩어리져 부상하는 듯한 이미지로 남는다.

그의 첫 붓 점은 늘 작업실 창 너머 정원에서 시작된다. 정원은 계절과 하루하루 일상의 변화에 따라, 각종 곤충과 벌레, 바람 소리, 햇빛, 꽃 향기로 채워진다. 매일의 비슷한 시각의 소리이되 작가의 인식에 따라 같은 소리가 아니다. 어떤 때는 형상으로 바로 귀에 들어오고, 어떤 때는 그 자체로 음표처럼 화면에 나타난다. 작가의 붓 질은 표현 의지와 괴리가 벌어지면 붓은 더 이상 나아가지 않는다.

물아일체(物我一體), 주객합일 (主客合一)의 작업 자세는 궁극적으로 추상과 구상을 통합한 이미지를 창출하며, 동서양 미술 각각의 정신과 테크닉의 장점을 합한 동서합벽(東西合璧)의 경지에 이른다.

이철량은 ‘사상과 존재를 응시하는 창문’으로서의 영상적 공간과 ‘기능적이고 평면적인 모더니스트의 조형 공간’과의 중간쯤 되는 장과 지점을 오가며 세계를 구성하며 구축한다. 사물 그대로의 ‘형사(形似)’보다 작가의 뜻과 감흥을 표출하는 ‘사의(寫意)’를 중시하는 문인화를 여전히 ‘수묵’의 중심에 둔다.

그의 최근 연작 ‘또 다른 자연(another natural)’은 기존의 먹 색 일색에서 벗어나 있다. 청색으로 느껴지는 연한 회색 바탕에는 뭔가 맺힌듯한 붓 점 같은 것이 드러난다. 비가 세차게 내려 작업실 창을 때려 흐르는 빗물이 중간에 맺힌 듯도 하고 그냥 도르륵 흘러내린 듯도 하다. 인위적인 도트(dot)가 아니다. 붓 질에 따라 물감이 흘러내려 저절로 끝맺음을 하였다.

이철량은 ‘수묵’을 사회현상을 표현하는 구상화인 채색과는 구분 짓는다. 대상을 빌리되 자신이 주체인 사유를 드러내고자 한다.

영국의 미술사가 노만 브라이슨(William Norman Bryson·1949~ )은 아시아 작가들에 대해 ‘작가가 형상을 그리는 것이 아니라 깬다(disfigure)’는 표현을 쓴다. 깬다는 것은 형상만이 아니라 색도 포함한다. ‘먹 하나로 모든 세계를 정리’하는 수묵은 곧 해체이기도 하다. 이철량은 평면에서의 형태와 공간(form and space)의 해체를 비정형(非定型)으로 드러낸다.

수묵의 부활을 꿈꾼다

무속에서 극락 길을 닦아주고 보내 드리는 의식인 ‘길닦음’이나, 천도재를 지내는 절에서도 법당 밖으로 길을 내는데 쓰이는 흰 무명천은 쓰임이 다하면 썩거나 삭아서 사라진다.

“기억은 육체없이 영원하다. 죽은 이를 살려낼 수는 없지만 죽음을 계속 살아있게 할 수는 있다. 작별하지 않겠다는 것이다.” - 신형철(문학평론가)의 한강 <작별하지 않는다>평 중에서

사회적 장례를 치른 듯 보이는 ‘수묵’은 이철량이 50여년동안 몸으로 기억하고 있기에 여전히 살아있다. 길을 내는데 쓰임이 다한 무명천(곧 캔버스천)에 붓 점을 찍어서라도 수묵과 작별하지 않겠다고 한다.

수묵의 현대성은 구상적인 대상이나 현상에서 오는 게 아니라 재료에서 온다. 작가는 직접 먹을 만들어 작업에 사용하고 있다. 이철량이 천착하는 ‘수묵 추상’은 대상이나 현상을 드러내지 않으면서도 몸과 종이 사이에 자유자재로 움직여지는 붓질로 표현된다. 서구미술에서 추상표현주의가 개인적 작품 형식을 추구했다면, 이어 온 팝아트는 대중적(popular)인 특성을 지녔다. 팝아트가 시대를 반영하기에 채색화라면, 추상표현주의는 수묵에 비견된다.

작가의 후학이기도 한 전북대학교 예술대학 미술학과 정진용 교수는 이철량 작가 작품 세계와 화단에서의 위치를 뭉뚱그려 표현한다. “작가는 스승이었던 남천 송수남이 가졌던 ‘이 시대의 수묵인’이라는 타이틀을 이어받을 유일한 2세대 한국수묵화의 거인이다.”

수묵추상 부활의 꿈도 펼칠 장이 있어야 가능하다. 허백련상 수상 이후 그의 첫 행보는 2025년 2월 1일부터 두 달간 현대수묵의 산실 전북 전주에서 갤러리 아트이슈프로젝트의 개인전으로 시작한다.

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 400여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사 60여편, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 200여편, 2019년 10월 ~2023년 4월 매일경제신문에 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.