경복궁에서 자하문고개를 넘으면, 인왕산 자락에 <석파정>(石坡亭)이란 조선시대 별장이 나타난다.

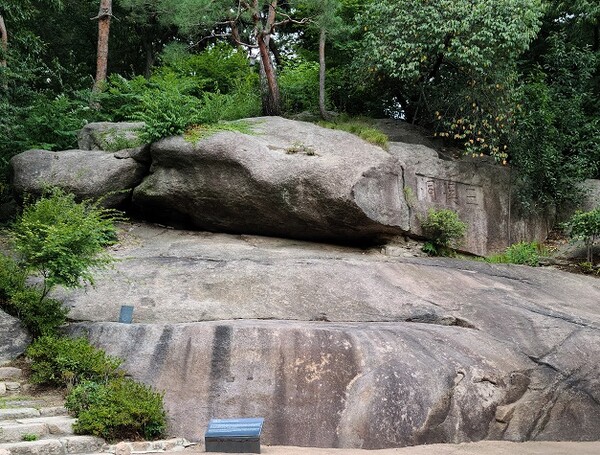

입구 암반에 ‘소수운렴암 한수옹서증 우인정이시 신축세야’(巢水雲簾菴 寒水翁書贈 友人定而時 辛丑歲也)란 글자가 새겨져있는데, ‘물을 품고 구름이 발을 치는 정자, 한수옹(권상하, 1641~1721)이 벗 정이(조정만, 1656~1739)에게 신축년(1721)에 글을 써 주다’라는 뜻으로, 18세기 초 또는 그 이전부터 이곳에 별장이 있었음을 알 수 있다.

이후 이곳은 철종 때 영의정을 지낸 김흥근(金興根)의 별장으로 쓰였는데, 인왕산 북동쪽 바위산 기슭에 세 갈래의 내(川)가 흘러 삼계동(三溪洞)으로 불리기도 했다. 사랑채 뒤 바위 돌에 한자로 삼계동이란 글자가 새겨져 있으며, 삼계동 정사(精舍), 삼계정(三溪亭), 삼계동 산정(山亭)으로 불렸다는 기록도 있다. 각자가 새겨진 바위모양을 빗대어 거북바위라고도 한다.

김흥근은 한국의 정자와 달리 바닥을 화강암으로 마감하고 기둥에 꾸밈벽과 지붕을 청나라풍으로 꾸민 ‘유수성중관풍루(流水聲中觀楓樓, 흐르는 물소리를 들으며 단풍을 감상하는 누각)’를 지었는데, 청나라 장인을 불러와 지었다는 설이 있으나 기록은 없다. 이 정자건물이 바로 석파정이며, 서울시 유형문화재 제26호로 지정되어 있다.

철종이 병들자 왕위계승과 관련하여 흥선대원군 이하응도 추천되었는데, 김흥근은 그의 나이와 재종형제인 영의정 김좌근 집에서 비렁뱅이로 지내던 그의 행적 등을 이유로 반대한다. 그러자 흥선의 아들 익선군을 양자로 들여 왕으로 삼으려는 움직임이 일게 되는데, 대원군은 며느리를 안동김씨 가문에서 데려오겠다고 타협한다. 정작 아들이 고종으로 등극하자, 그는 민씨를 왕비로 들어앉힌다. 대원군이 어린 왕을 대신하여 국정에 관여하자 김흥근은 공개적으로 그를 비판하게 되는데, 대원군은 김좌근을 해직하고 그의 아들마저 좌천시킨다.

황현(黃玹)이 쓴 매천야록(梅泉野錄)에 삼계동 별장이 대원군에게 넘어간 일화가 다음과 같이 기록되어 있다.

「흥선은 장동(지금의 청운동, 효자동 지역) 김씨(안동김씨) 중에서도 흥근을 가장 미워해 그가 소유한 땅 수십 경(頃)을 빼앗는다. 흥근이 북문 밖 삼계동에 별업(별장)을 소유하고 있었는데, 서울에서 가장 빼어난 곳이다. 흥선은 그 별업을 팔 것을 청한바 있으나 흥근이 말을 듣지 않는다. 이에 흥선이 하루 만이라도 빌려줄 것을 재청한다. 대개 원정(園亭)을 소유한 자는, 다른 사람이 놀기 위해 빌려 달라 청하면 빌려주는 것이 예로부터의 습속이다. 흥근이 강권에 못 이겨 이를 허락하는데, 흥선은 아들인 임금에게 권하여 그곳을 함께 다녀온다. 그 후 흥근은 임금의 발길이 머문 곳을 감히 신하된 도리로 거처할 수 없는 일이라 여겨 다시는 삼계동 별업을 찾지 않게 되어, 결국 운현궁 소유가 되었다.」

흥선대원군은 자신의 호를 ‘석파’(石坡 : 돌고개)로 짓고, 이 별장도 ‘석파정’으로 고쳐 부른다. 이후 이 별장은 흥선의 후손들에게 대물림되다가 한국전쟁 때에는 천주교가 운영하는 어린이집과 병원으로 이용되기도 한다. 1997년 현재의 운영자인 석파문화원이 인수하여 보수공사를 거쳐 2012년 미술관 개관과 함께 일반에게 공개하고 있다.

석파정에는 고종이 행차하였을 때 묵었다는 전망이 좋은 별채(표시 있음), 서울특별시 지정보호수 제60호인 수령 650년의 노송인 천세송(千歲松), 사랑채 맞은편 언덕에 경주에서 옮겨온 신라삼층석탑, 석파정 가장 높은 곳에 위치한 코끼리형상의 너럭바위 등이 있으며, 산책길도 조성해놓았다. 부지경계에 둘러쳐진 담벼락에는 이중섭, 김기창 등의 작품이 그려져 있다. 서울미술관 옥상정원에서는 일본의 세계적 작가 쿠사마 야요이의 ‘노란호박’, 김태수의 ‘노래하는 자연’, 신관 뜰에서는 미국 팝아티스트 Jim Dine의 ‘Night Field Day Field’ 등의 현대작품도 감상할 수 있다.

서예가이자 문화재애호수집가인 소전 손재형(孫在馨, 1903~1981)은 1958년 홍지동 125번지 현재의 석파랑 자리에 자신의 집을 지으면서 석파정 사랑채 별당을 언덕으로 이건한다. 서울시 유형문화재 제23호로 지정된 맞배지붕의 건물로, 건물 양 측면에는 벽돌을 쌓고 벽면 중앙에 한쪽은 반원형, 다른 쪽은 원형의 창을 낸 것이 특징이다. 소전은 일본인에게 넘어갔던 추사 김정희의 <세한도>를 되돌려 받았으며, 한때 인왕제색도와 금강전도도 소장하고 있었으나, 정계에 몸담으며 소장품들을 다른 사람에게 넘겼다.

잔꾀를 내 강탈한 별장에서, 사적 원한으로 국사를 처리했던 구한말 조정과 세도가들을 떠올려보았다. 밀실에 모여 국사를 모의할 것이 아니라 민의에 바탕을 두고 백년대계가 논의되었으면 좋겠다. 권력이나 집단의 힘으로 빼앗을 것이 아니라 자유의사에 따라 합당한 대가를 지불함이 당연하다는 사고가 확고해지길 기대한다.

계곡이 깊지 않아 물소리는 들리지 않았으나, 산책길의 아름드리 소나무와 녹음은 찾는 이들에게 그늘을 제공하기에는 부족함이 없었다. 있는 것, 남은 것이라도 지키고 기억할 수 있도록 애쓴 이가 있기에 사연이 깃든 멋진 곳에서 이런 생각을 할 수 있음에 감사한다.

황현탁은 미국, 일본, 영국, 파키스탄에서 문화홍보담당 외교관으로 15년간 근무했다. 각지에서 체험을 밑천 삼아 이곳 저곳을 누비며 여행작가로 인생2막을 펼쳐가고 있다. 『세상을 걷고 추억을 쓰다』, 『어디로든 가고 싶다』 등 여행 관련 책을 썼다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.