[뉴스버스 심정택의 미술작가 평론 '미술딜라이트']

그 숲은 비가 내리고 있었다. 30여년 전에 본 영화 <프라하의 봄, 원제: The Unbearable Lightness Of Being, 1988>은 뇌리 속에서 처음 장면과 엔딩 장면이 바뀌어 있었다. 햇볕 좋은 봄 날로 왜곡되어 있었던, 자동차(트럭) 안에서 숲을 향한 카메라 워크는 주인공인 젊은 남녀의 삶에 잠시 찾아온 유희가 비극으로 끝남을 암시한다.

체코 소설가 밀란 쿤데라(Milan Kundera·1929~2023)의 소설 <참을 수 없는 존재의 가벼움>을 원작으로 한 미국 감독 필립 카우프먼(Phillip Kaufman·1936~ )의 <프라하의 봄>은 주인공들의 욕망이 유려한 리듬을 탄다. 주인공의 일상을 파고드는 고통은 세상의 불완전함과 인간의 자유 의지로 밖에 설명되지 않는다. 이야기는 안단테(느린 리듬)에서 아다지오(매우 느린 리듬)로 전개된다. 주인공이 겪는 고통은 느린 만큼 매우 아프게 다가왔다.

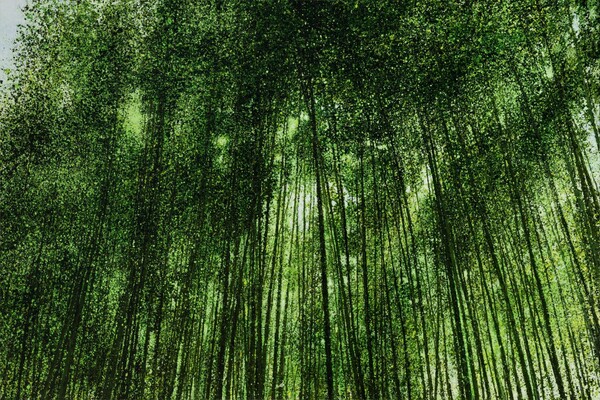

정수경(53) 작가의 (대)숲 연작을 보며, 비포장도로에 올라타 리드미컬한 카메라 앵글이 가르는 <프라하의 봄> 엔딩 장면을 떠 올렸다. 작품 몇몇은 작가가 살아온 삶의 궤적과 희로애락의 흔적, 사유를 쏟아내 감흥을 불러 일으킨다.

단순한 미학적 탐미 너머에 한 인간의 실존 자체를 드러내는 작품들을 만나는 경우가 있다. 막상 작가는 그 몇몇의 진면목을 모르고 일상을 지나기도 한다.

완고한 가부장제의 전형인 부친은 집안의 장녀가 예고를 나와 미대생이 된 걸 인정하지 않았다. 학업에 대한 지원이 일체 없었다. 정수경은 되려 강박적으로 그림에만 의존했다.

결혼 후 심리적 안정을 찾고서 한 동안 작업에 매달리지 않았다. 2013년 대형 그룹전 참여를 계기로 작업을 재개한 연말, 당초 간단한 줄만 알았던 수술이 급성 장기출혈로 위기 직전까지 갔다. 죽음이 멀리 있지 않다는 자각은 삶의 태도를 근본적으로 바꾸었다. 이듬해인 2014년 4월과 10월 두 번의 개인전을 가졌다. 4월 세월호 참사의 충격이 컸다. 작가 자신이 고교 교사였기에 더욱 고통스러웠다.

2015년 봄, 자료를 찾기 위해 들른 전남 광양 매화축제장에서 가까운 대숲 길이 너무 편안하게 다가왔다. 숲 한가운데 그늘에 앉아 한참을 있었다. 숲에는 바람이 일었다. 2015년 개인전에 처음으로 대숲과 바람을 모티브로 한 <청음·淸音> 전시를 갖고 시리즈를 선보였다. 같은 해 <다시, 봄- 소리를 듣다>, 2019년 <숲-소리를 보다> 전시를 이어갔다.

작가는 해마다 유명 대숲을 찾고 있다. 금년 전북 고창군 고창읍성(모양성) 둘레길의 대나무숲(맹종죽림)을 맞닥뜨리며 엄청난 생명의 기운을 느낄 수 있었다. 대를 키워내는 커다란 검은 죽순이 인상적이었다. 우후죽순(雨後竹筍)이라고 하지 않던가. 기운은 자연의 조화에서 오는 힘도 있지만 인간 내면과 맞닿을 때 새롭게 해석되기도 한다.

조선시대 문인화는 선비들이 지닌 ‘문기(文氣)’가 ‘매란국죽’과 만나 장르와 유파를 형성하며 문예부흥의 상징이 되었다. 현대의 직업 화가가 만난 대나무 숲은 작가의 시점이 구도가 되고, 대상인 숲은 길이 갈리며 열려 빛이 머리 위로 쏟아지는 예술적 세례를 경험케 한다.

작가는 그 숲에서 소리를 들었다 했다. 어쩌면 찾으려 했는지도 모르겠다. 소리는 타임머신을 탄 듯 시간을 거슬러 올라 이불을 뒤집어쓰고 자는척하며 들어야 했던 두렵고 공포스러운 가장의 목소리에서 벗어나 산자락을 돌아 나오는 비 온 뒤 비릿한 내음과 바람 소리를 찾았는지도 모르겠다.

작가는 캔버스를 바닥에 놓고 물감을 떨어뜨리는 드리핑 방식으로 작업한다. 붓으로 물감을 흩뿌리는 행위가 반복적으로 이루어진다. 물감과 캔버스의 접점은 소리가 먼저이고 형상은 두번째라고 했다. 드리핑만의 공간 창출, 색채와의 조화, 미세한 소리가 작업의 핵심이다.

작가는 여성성이 강하게 의미 부여되는 꽃을 싫어한다. 꽃만이 아니다. 가부장적 가정에서 자신이 남성이 아닌 게 스트레스였다고 토로한다. 매화는 남성성을 지닌 대상이다. 고독하고 고고하고 홀로 있어도 부족함이 없는 존재로 느낀다 했다. 매화를 보기 위해 갔다가 대숲을 만난 것이다.

2021년 꽃이 훅 들어왔다. 개인전을 준비하는 중 존경하는, 인생의 멘토와도 같은 선생님이 세상을 떠나셨다. 꽃은 그의 안식을 비는 헌화(獻花)의 의미로 와 닿았다.

17세기 네덜란드(플랑드르) 지역에서 유행한 정물화 장르인 바니타스(Vanitas) 화가들은 삶의 덧없음을 상징하는 도상으로 해골, 책, 촛불, 보석 등과 함께 젊음을 상징하는 꽃을 자주 그렸다. ‘꽃’은 곧 시들 수 있기에 “죽음을 기억하라”는 뜻의 ‘메멘토 모리’ (memento mori)와 일맥상통하는 부정의 의미가 강하다.

그러한 꽃을 작가는 무더기로 피어 있는 꽃 밭 채로 그린다. 떨어진 꽃 잎 위로 또 꽃 잎이 지고 계절이 바뀌어 썩고 거름이 되는 순환의 쳇바퀴를 그린다. 대상으로서 꽃이 아닌 존재 자체, 군락을 이루어 생명을 이어가는 치열함이 좋다.

캔버스에 가득 들어찬 꽃 밭은 조화(비례 또는 질서)를 이룬다. 이 조화는 눈에 보이는 게 아니라 머리로 이해하는 지성적 질서, 부분에서 전체에 이르는 조화적 구성인 라틴어 심메트리아(symmetria)이다. 물감 드리핑으로 평면 캔버스에 드러난 꽃은, 꽃이 뿌리박은 땅이 가진 구배(勾配·gradient)를 반영해 피어있는 듯하다.

1년 전부터 밤 하늘을 그린다. 인간은 누구나 예외 없이 시간의 아포칼립스(apocalypse·종말)로 향해 간다. 정수경이 그리는 것은 실제 대상으로서 밤 하늘이 아니라, 밭에 떨어지는 꽃 이파리들이 하늘로 올라 하나의 별이 되어 모일 수 있는 별무리이다. 작가(painter)임을 자각하고 있는 정수경은 움베르토 에코(Umberto Eco·1932~2016)가 말한, “인생의 덧없음과 시간과 죽음이 삼켜버린 것”과는 대척점에 있다.

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 400여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사 60여편, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 200여편, 2019년 10월 ~2023년 4월 매일경제신문에 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.