뉴스버스 심정택의 미술작가 평론 '미술딜라이트'

김영리 개인전 '공간: 빛과 소리의 흔적', 서울 나마갤러리에서 24일까지

'언어가 제거된' 침묵 시리즈 '아하(Ah)'와 'IN' 작업에 몰두하던 김영리(65) 작가는 2018년부터 기존 작품을 뒤엎는 완전한 변화에 들어갔다.

크게 보면 바둑판, 평행선, 사선 등 단순 반복적인 형태, 명도가 같아도 보완을 이루는 색을 병렬해 조화를 추구한다. 회화적 리듬 단위도 사각형(스퀘어)이었으나 곡면이 둘러싼 입체 알갱이로 변해 왔다. 그러면서 동일 유사한 색의 구성을 중요하게 보는 단색화와는 구분하려 들었다.

작품은 마티에르(질감)와는 확연하게 다른 ‘평평함(level)+평평함(level)’을 특징으로 하는 입체 회화로 변해 왔다. 완성된 작품의 캔버스 단면을 잘라 보면 요 위에 이불 덮듯이 물감을 얹는 방식이다.

김영리의 작품들을 보며 일본 현대 소설가 엔도 슈사쿠(Endo Shusaku·1923~1996)가 1966년 발표한 작품 '침묵(沈默)'을 떠올렸다. 이 '침묵'은 하느님의 부재(不在), 인간이 고난 받는 절체절명의 순간에 존재를 드러내야 할 절대자의 목소리가 들리지 않는 상황이다. 김영리가 찾아야 할 색과 형태가 보이지 않는 상황을 어렵게 통과해 왔음을 말한다.

대부분의 작가들이 그렇듯이 삶의 서사로부터 작업 모티브를 얻게 되었다. 외국 생활을 하다 귀국한 지 20년이 넘어 경기 양평군 항금리 집 주변 화단에 심어 놓은 식물은 계절에 따른 꽃을 피워냈다. 그 꽃을 대상으로 그리면서 손이 풀렸다. 어느 순간 소재가 떨어진 후 내면의 '어린 나‘와의 대화에 집중한 일련의 침묵 시리즈에 천착하면서 색이 주는 에너지와 생기, 패턴과도 같은 단순·반복성에 편해지며 예술을 하고 있다는 느낌이 왔다고 한다.

김영리는 캔버스에 옅게 석고(灰)를 발라 완전히 말린 후 그 위에 템페라(Tempera)기법으로 작업한다. 템페라는 천연 안료에 달걀 노른자나 벌꿀, 무화과 즙 등을 용매제로 섞어 만든 물감이다. 자체 발광하며, 내구성이 좋고, 색이 선명하고 투명하다. 템페라는 색감이나 전체 이미지가 자신이 공부한 동양화 느낌을 주어 더욱 친근감을 느꼈다.

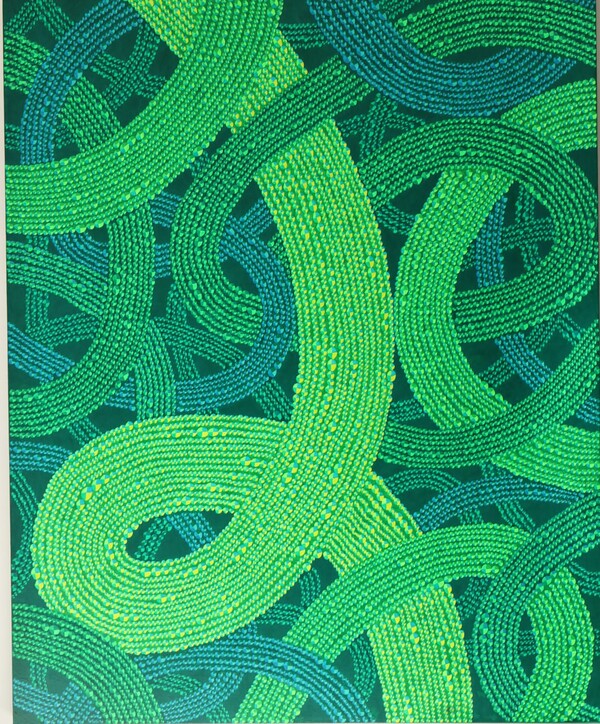

자연스럽게 자신만의 디자인도 나왔다. 반복된 패턴과 디자인의 결합은 빈 틈이라고는 없는 양모로 짠 태피스트리(tapestry) 작품을 보는 듯도 하다. 단순하게 색면에 궤적을 그리는 드로잉이 아닌 오브제가 더해진 저부조(低浮彫)와 같은 볼륨감을 갖게 되었다.

김영리 작품 세계에 대한 이해는 작업실 환경 변수가 중요해 보인다. 수백 군데의 작가 작업실을 다녔던 필자에게도, 거의 사방에서 햇빛이 투과된다고 할 정도로 천장과 창이 열려 있는 4년전의 작업실 환경은 인상적이었다. 하루 종일 그 햇빛을 받고 느끼는 작가는 빛을 분산시키자고 마음먹었다고 한다. 작업 변화의 시발점이다.

답답한 내면에 자유를 주고 싶었다고도 한다. 빛을, 분산을 너머 해체하고자 했다. 작가는 틈을 만들어 빛을 그 안에 집어넣고자 했다. 단색조에 대한 유혹도 벗어나야 했다. 틈(공간)을 찾은 작업 끝에 로프(rope ) 시리즈가 나왔다. 밧줄 형상은 회화적 리듬 단위가 나선형으로 궤적을 이루면서 반복, 연속된 패턴이다. 궤적은 무언가가 지나간 흔적(trace)이다. 흔적은 자크 데리다(Jacques Derrida·1930~2004)의 통찰처럼 비확정적(undecidable)이다. 지나갔으니 존재하지만 현재 눈 앞에 없다. 흔적을 화폭이라는 시공간에 가둬 두려 한 작업이다.

로프 시리즈는 대상이 화면 공간에 자리 잡는 모습이 축 늘어지는 양태를 포착한 것일 수도 있다. 정물화에 비유하면, ‘늘어진다’는 대상인 오브제를 의지적으로 구성해 셋팅시키는 게 아니라 눈에 보이지 않는 중력이 작용한 자연 현상으로 보일 수도 있다.

작가는 햇살 알갱이가 의식과 무의식을 오가며 유영하는 듯 펼쳐진 자신만의 화면 공간에 급기야 공명하는 소리가 만들어진다는 강박을 갖게 된 듯하고, 화면에 그 소리를 구현하고자 했다.

작업실에 들어오는 과도한 조도(룩스)의 햇살로 인해 작가는 환청과 환시에 시달릴 수 있지 않을까? 소리를 쫓다 보니 공간을 확장해 보고싶어졌으리라.

작가의 붓질은 무언가 도사리고 있을 듯한 땅굴 속을 파 내려간듯 하다. 형태, 디자인에 더 큰 비중을 두면서 화면의 한 지점에서 시작한 붓질은 캔버스 면 아래 얕게 켠 합판을 마치 반도체의 집적도를 높이기 위해 쌓아 올린 것 처럼 3차원 구조의 건축적인 스택(stack) 방식의 반대, 붙여 내리듯 수직적 개미굴 같은 형태와 구조를 의식하며 공간을 확장한 듯하다.

작가는 도사린 존재를 ‘웅장한 소리’로 이해한다. 소리는 형태, 재료, 질감을 가진 비주얼 미장센으로 구현되는 과정적, 시퀀스 숏(sequence shot)이다.

30여년전 미국 유학 시절을 포함, 자신이 배운 동양화 물감으로는 캔버스 천에 대상을 뚜렷하게 형성할 수 없었다. 투명하고 선명한 템페라의 색조에 오랫동안 빠져 작업에 몰입하다 보니 색(색감)은 재료가 아니라 작가 자신에게서 온다는 깨달음을 얻게 되었다.

그러한 자각 이후의 작업은 북아프리카산 태피스트리와도 같은 견고한 재료의 질감이 풀어헤쳐지며 유연함을 갖게 되었다. 옷감의 올이 풀어헤쳐지듯 디자인에 변화가 오며 내면으로는 강박보다는 고요와 평화가 스며들었다.

작가는 한 때 그림을 포기했다고 토로한다. 상대의 시선으로부터, 물질로부터 정신이 자유로워지며 자신의 그림을 되찾아왔다.

김영리 개인전 <공간: 빛과 소리의 흔적>은 서울 종로구 나마갤러리에서 9월 24일까지이다.

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 400여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사 60여편, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 200여편, 2019년 10월 ~2023년 4월 매일경제신문에 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.