[뉴스버스 심정택의 미술작가 평론 미술딜라이트]

경기 양평군 양동면 고송리는 서울 강남에서 승용차로 불과 1시간여 거리이다. 어느덧 가로수가 소나무로 바뀐 지방도로를 달리는 차창 밖으로는 소나기가 막 지나간 뒤의 고요와 고즈넉함이 드러난다. 부산에서 공부하고 생활한 장원실(62) 작가가 양평으로 이주한건 2002년 여름이다.

같은 해 부산문화회관에서 첫 개인전을 가졌다. 대학을 졸업하고 13년 만이었다. 그가 관통한 1990년대는 소위 87체제가 구현되면서 되려 학생, 노동자들의 민주화 시위가 격화되었고, IMF 경제체제를 몸으로 겪어야 했다. 가치관 혼란을 경험하면서도 사회 이슈를 이해하고 이를 미술의 영역으로 가져와 자신만의 시그니쳐 도상과 이미지를 도출하고, 작업 방식을 습득하는 기회로 삼았다.

장원실은 화업의 출발이 늦은 만큼 부산에서의 첫 전시부터 작가로서의 확고한 입지 확보를 기대했으나 결과에 실망, 결국 부산을 벗어나겠다는 생각을 굳힌다.

고교 선배인 최석운 작가가 자리잡은 양평군 양동면으로 이주를 결심했으나 작업실을 얻는 게 쉽지 않았다. 어떤 문중 땅의 지상권만을 매수, 2개월여 동안 농가를 수리해 주택 겸 작업실로 꾸몄다. 작가는 양평 이주를 일생의 결단으로 꼽는다. 이주후 수년 간은 단체전을 중심으로 부산과 양평을 번갈아 가며 이어갔다.

2008년 6월 서울에서 전시타이틀 <섀도우 박스, shadow box>로 두번째 전시를 가졌다. ‘섀도우 박스’는 ‘소중한 물건을 보관하는 상자’의 의미이다. 숲에 둘러 쌓인 환경이 자연스런 모티브가 된 나무를 소재로 한 작품들이었다. 청색 안료로 밑그림을 그리고 그 위에 흰색 도료를 칠한 뒤 사포로 갈아내 배색을 다시 드러내는 작법(作法)이었다. 첫 전시와 두번째 전시를 하며 재료 물성이나 화면에서의 마띠에르를 강조하는 자신만의 작품 특성이 자리잡았다.

양평에 작업실을 구축한 초기, 라디오 음악 프로그램에서 접한 시 낭송의 감동이 잊혀지지 않았다. 작가는 2011년 전시 타이틀을 <오래된 시>로 짓고 같은 제목의 연작을 이어오고 있다.

황석영의 소설 <오래된 정원>(창비사, 2000년)에서 ‘오래된 정원’은 1980년대를 무대로 한 남녀 주인공이 사랑을 나누며 함께 지냈던 시골집을 상징한다. 장원실에게 ‘오래된 시’는 시간과 공간의 존재로서 인간을 말한다.

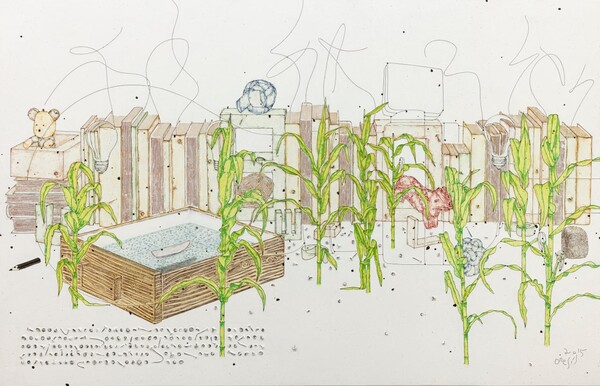

2014년부터 책, 테이블 위 사물들을 시리즈로 구분하여 그렸다. ‘십자 모양의 노끈으로 묶은 책꾸러미’는 결혼과 양육, 가족의 이사, 지난 시간과 새로운 삶의 터전에서의 적응 등 계속 전진해야 하는 삶의 상징이다. 이미 지나가 버린 유물, 기억과 추억, 분명하지 않은 존재의 그림자는 ‘오래된 시’가 되어 논밭, 옥수수, 의자, 집, 염소, 새 등의 도상들과 함께 작품으로 드러난다.

작가는 드로잉의 기본 라인으로 철사를 사용한다. 철사를 불에 한 번 구우면 부드럽고 유연하게 된다. 철사를 캔버스 위에 붙여가며 형태를 만든 뒤 돌가루에 흰 안료를 섞어 올리고, 레진과 흰색 안료를 개어 펴서 바른다. 표면 위 철사를 깎아 선의 형태를 드러낸 뒤 색을 입히고 몇 차례 레진 코팅을 더 한다. 작품들은 대체로 모노톤의 저부조가 된다.

레진은 칠한 뒤 25℃가 열 두 시간 이상 유지되어야 건조된다. 양평은 1년의 절반이 겨울이다. 두꺼운 합지로 레진과 철사의 물성을 대신하기도 한다.

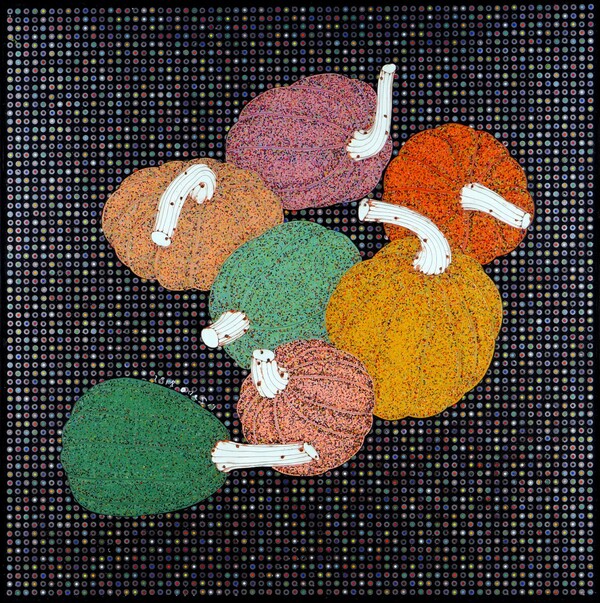

틈틈이 호박도 그린다. 대상으로서 호박은 조형적으로 완벽하다. 텃밭에 심은 호박이 순식간에 밭을 점령할 정도의 군락으로 확장되는 게 놀라웠다. 개체 성장 속도와 생명력은 경이로웠다. 장원실은 "호박 작업을 앞으로도 손에서 놓지 않을 것 같다"고 말한다.

작가는 '관객이 갖는 호박에 대한 통념을 뒤엎을것이다'는 생각을 드러낸다. 대중들이 ‘무엇은 ~일 것이다’며 갖는 드라마를 깨야 하며 불편한 이미지도 익숙하게 만들어야 할 때가 있다.

시장경제원리가 예민하게 작동하는 현대 미술에서 시장주의와 작가주의가 따로 있는 게 아니다. 개인의 서사 또는 주변 환경에서 작업 모티브를 찾아 자기만의 아이콘을 만드느냐 여부가 작가로서의 성공을 가늠케한다.

호박(pumpkin)은 ‘해독’의 의미를 가지고 있다. 핼러윈 데이를 상징하는 주홍색의 호박 등, '잭-오-랜턴(Jack O'Lantern)'은 아일랜드 전설에서 유래되었다. "호박이 넝쿨째 들어온다"는 우리 속담은 뜻 밖에 좋은 일이 생기거나 물건을 얻었을 때를 의미한다. 장원실은 호박을 자기만의 아이콘으로 만든 글로벌 작가 쿠사마 야요이와 완전히 다른 서사와 의미로 만들어 자신만의 세계를 구현하고자 한다.

장원실은 20대 개인의 서사를 가지고 사회 이슈에 참여하던 부산에서의 ‘형상 미술 운동’ 기억을 떠올리며, 호박에 스토리와 서사를 대입하겠다고 한다.

1980년대 신형상·극사실 회화군은 스승 및 선배 세대의 관념적 추상 회화인 앵포르멜(informel. 부정형不定形)과 모노크롬(monochrome)과 대비하면, 비주류이지만 구상 회화 작가들의 작품 세계를 이루는 기반이 된다. 유준상(1932~2018)이 기획하고 박동인(1944~ ), 손수광(1943~2002), 배동환(1948~ )이 참여한 1973년의 서울 명동화랑 전시 타이틀은 ‘신형상전’(新形象展)이었다.

“형상미술은 1980년대 부산미술의 대명사로 통한다. 서울의 미술 운동이나 추세와 다르게 자의든 타의든 부산미술의 특수성이나 정체성으로 인식되었기 때문이다.”(강선학, ‘한 도시의 급진성 혹은 진정성-부산형상미술’)

호박 작업 이후 최근의 들판 시리즈 모티브는 30여년 전으로 거슬러 올라간다. 2022년 양평 작업실 주변 산사태 난 주변을 정리하는 과정에서 가족이 보금자리를 꾸렸던 부산 외곽, 경남 양산시 덕계동 15층 아파트에서 내려다 본 텃밭과 공터 찍은 사진들을 발견하였다. 사진들은 또 다른 ‘오래된 시’가 되어 작업에 활력을 불어넣고 있다.

2019년 장원실은 제법 두터운 도록 <오래된 시>를 강남 청담동의 갤러리두에 보냈다. 갤러리스트는 마르셀 프루스트(Marcel Proust·1871~1922)의 소설 중 한 귀절이 떠올랐고 그 다음해부터 작가를 초대해 개인전을 이어오고 있다.

“지금 다시 가로지르게 된 장소와 나 사이엔 비밀이 사라지고 없었다. 그 친밀함에서 나오는 모든 추억은 내가 알아채기도 전에 직접적으로, 유쾌하게, 터지듯이 되살아난다.”(’잃어버린 시간을 찾아서’중에서, 마르셀 프루스트, 민희식 번역) [뉴스버스]

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 400여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사 60여편, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 200여편, 2019년 10월 ~2023년 4월 매일경제신문에 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.