작가의 창작 작품을 글로 옮기는 행위는 소통(疏通)과 실견(實見)이 필수이다. 실제 작품을 봐야 견해와 관점이 생긴다. 물론 디지털 화면으로 전송받아 볼 수도 있다. 독자는 디지털 미디어에 나타난 이미지와 글이 최종적이라고 믿는다. 아날로그 환경에서 작업한 작품을 디지털 미디어로만 본 이미지는 선입견이 생길 수도 있다. 작가는 작품 이미지를 잘 내어주지도 않는다.

이런 이유로 미술 여행을 한다. 지난 7월초 경주를 가기 위해 서울역에 들어섰으나 모든 노선의 기차가 지연되었다. 사람들은 전광판만을 바라본다. 불현 듯 이 모든 게 사라질수도 있겠다는 생각이 들었다. 서울 근교 도시로 은퇴한 선배에게 이런 얘기를 했다. ‘인간의 이성으로는 가늠할 수 없는 천년 이라는 시간으로 이 세상을 보면 주요 텍스트 몇 권의 내용과 이미지만이 남을 것입니다.’ 시간을 사는 물리적인 존재인 인간은 결국 소멸하게 된다.

작업실에서 마주앉은 양희린 작가에게, ‘화가는 유리하지 않느냐’ 물었다. 천년을 관통할 수 있는 이미지의 창출자가 될 수 있으니.

평생을 미술 노동자로 살아온 그녀에게는 뚱딴지같은 말로 들렸을 것이다. 미술대학 졸업후 남들처럼 벽화 작업도 했다. 수년후 대학원을 마치고 미술학원을 10년 이상 경영했다. 아이들을 1톤 코치로 통학시키며 작업에 매달렸다. 작가가 작품만을 팔아 생활 할 수는 없는 노릇이다.

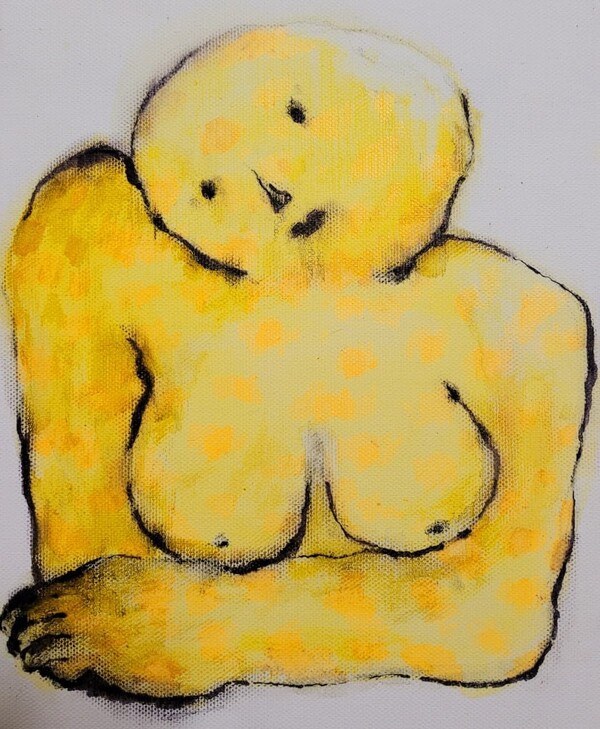

특별히 유대감이 깊었던 같이 생활하던 부친이 세상을 떠나셨고, 곧 이은 반려견의 죽음은 절망 그 자체였다. 인간이나 동물이나 생명을 지녔고, 같은 공간에서 호흡한 존재의 부재는 일상이라는 틀을 흔들어버렸다.

2년 전 인터뷰 이후의 작품 세계를 중점적으로 알고 싶었다. 2년이라는 시간은 큰 변화를 가져오기 힘들다. 예술가에게 그 변화라는 게 반드시 긍정적이지 만은 않다. 어쩌다 작가의 세계를 들여다 보는 이가 간과하는 게 있다. 작가는 작업에만 전념할 수 없었다는 사실을.

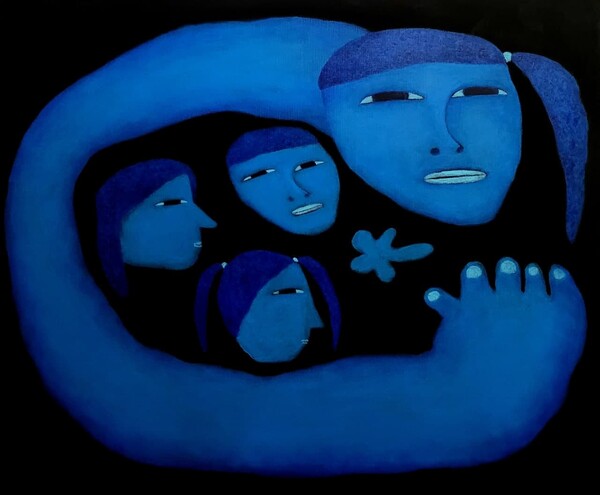

2년전 이렇게 썼다. “실재와 몽환의 경계에 선 작가와 누구나가 지니고 있을 상처 입은 각자의 '어린 나'가 보였다. 작가는 이러한 내면의 '어린 나'의 이미지들을 우물에서 두레박으로 물을 길어 올리듯이 그려 내었다.”

양희린은 몸과 머리에 각인된 기억을 작업에 전념할 수 있는 시간이 주어졌을 때 비로소 풀어놓을 수 있다. 2년전 자신의 작품 세계에 대해 매체에 게재된 이미지와 글의 중요성을 알고 난후 신중해졌다.

어릴적 경주에서 멀지 않은 바닷가 여행을 하면서 본 바다에서 죽은 영혼을 위로하는 굿판에서 본 하얀 끈에 대한 이미지를 오랫동안 기억했다. 오구굿은 망령을 저승으로 보내는 굿이다. 굿은 바닷가 죽은 귀신을 불러내기 위해 바닷물에 하얀 천, 명주 끈을 풀어넣어 당긴다.

필자는 작가가 가진 숱한 기억의 편린 하나를 채집하였다. 작가가 가진 특이한 기억 하나가 작품과 연관성을 가질것이다는 고정관념이고 편견이다.

경주와 대구를 중심으로 활동하는 양희린 작가에게 지역 갤러리들은 ‘밝은 그림’을 요구한다. 작가에게 이념적으로 너 어느 편이냐고 묻는 것은 실례이듯이 무엇이라고 정의하고 작품을 요구하는건 무례이다. 양희린에게 눈에 보이는 ’세계‘가 ’밖의 사물‘일 수도 있고, ’마음의 거울에 비친 것’일 수도 있다.

유럽에서 로마네스크 이전의 대부분의 건축 양식은 목재였으나, 잦은 전쟁으로 인해 무거운 석재 건물이 등장한다. 창을 많이 낼 수 없고 크기도 작아 실내는 어둡고 엄숙한 분위기를 자아낸다. 이 석재 건물은 태양이 작열하는 들판에서 보면 눈부시도록 밝은 하얀 물체가 된다. ‘밝거나 그렇지 않다’는 동일한 대상이다.

양희린은 내면을 끄집어 내는 작가이다. 그녀의 작품이 어둡게 보이는건 내면이 전쟁 상황을 겪었기 때문이다. 작품의 연원이 되고 배경이 된 그 상황이라는 게 겉으로 보면 들판에 놓인 하얀 건물일수 있다. 존재의 부재는 어둠이고 침묵이다.

2013년~2014년 집중적으로 작업한 풍경 작품들에서 보여지듯이 양희린에게는 근원적인 게 있다. 작업은 노동집약적이었고, 무아의 지경도 경험했다. 작가는 늘 ‘실재와 몽환의 경계’에 서 있다. 그림으로 표현하고자하는 대상과 사유, 메시지는 일관되며 변하지 않았다.

에드워드 호퍼의 작품, <뉴욕 페이브먼트>(1924~1925) 그림 속, 베일이 바람에 날리는 수녀는 웅장하고 굳건한 건물 앞을 지난다. 안개끼고 비 내리는 날, 그 앞을 지나는 이는 뿌옇게 보인다.

작가의 사유는 그림으로 표현된다. 구상이냐 비구상이냐 등의 구분은 군더더기에 불과하다. ‘밝은’ 그림이냐 ‘그렇지 않은’ 어두운 그림이냐는 것은, 그림을 보지 않은 이가 그림을 본 이에게 ‘수녀가 지나갔느냐, 지나가지 않았느냐, 머리에 쓴 베일이 바람에 나부꼈느냐 나부끼지 않았느냐’를 질문하는 것처럼 어리석은 일이다.

뉴노멀이 된 코로나 팬데믹에서도 서울 장안의 흥행작이 되었던 피카소 전시, ‘신화 속으로’의 화제작은 단연 ‘한국에서의 학살’(1951)였다. 난 세 번째 관람을 하면서 비로소 총구 앞에 놓인 약자들의 발목 뒤로 구덩이가 보였다. 학살 이후 이들은 그 구덩이로 내 던져질 것이다.

화가가 화폭에 그리는 구도, 색감 등은 곧 벌어질 상황을 말한다. ‘실재와 몽환’은 시간적 연속성을 갖는다. 실재가 화폭에 담길 수도, 몽환이 화면에 들어갈 수도 있다. 액자에 담긴 캔버스는 그 경계이기도 하다. 그림을 본 이 조차도 수녀가 지나갔는지, 베일이 바람에 나부꼈는지 알 수가 없듯이.

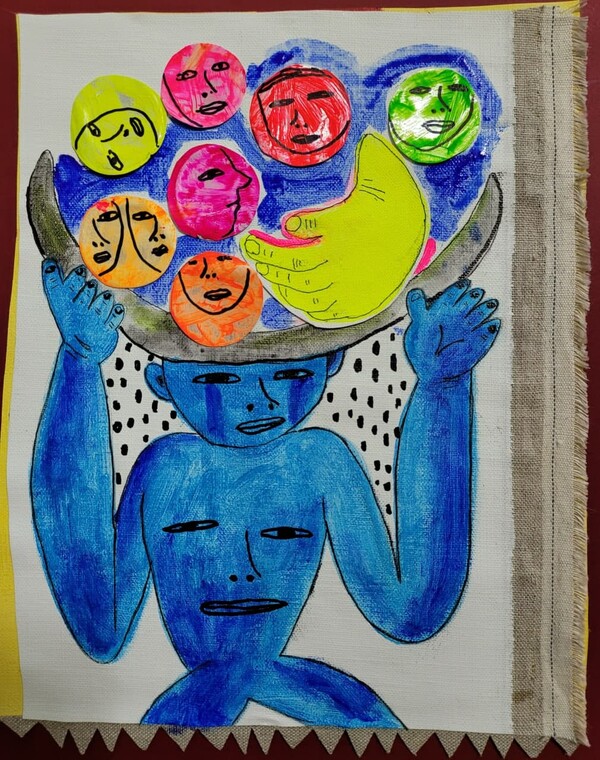

경주를 방문하기 전 작가는, “우발적이고 즉흥적인 드로잉 위주의 작업을 한다“고 알려주었다.

양희린 풍경화 작품을 대면했을 때의 첫인상에서 '천국으로의 문', '동굴에서 바다로', '무리가 지나간 궤적' 등의 감상은 '순례자'를 떠올리게 했다. 다양한 방식의 작업은 신작의 방향타가 될 것이다. 작업실에서 본 드로잉 작품들은, 그 순례가 의도적으로 우발을 가장해서 계속되고 있음을 증명하고 있는 듯 보였다.

양희린은 실재에서의 여행, 대학 시절 엠티를 가 사람들과 부닥치며 경험한 불편한 상황이후 몽환의 세계에 머물기를 좋아한다. 지금도 강아지, 고양이와 실재에서 또는 가상의 여행을 다닌다. 출발하는 시간, 경주에는 비가 내렸다. 작품 이미지는 두달 후 내게로 왔다. 지난 여름 치열한 작업의 정제가 그대로 담겼다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 13년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.