[ 심정택 미술 딜라이트 ]

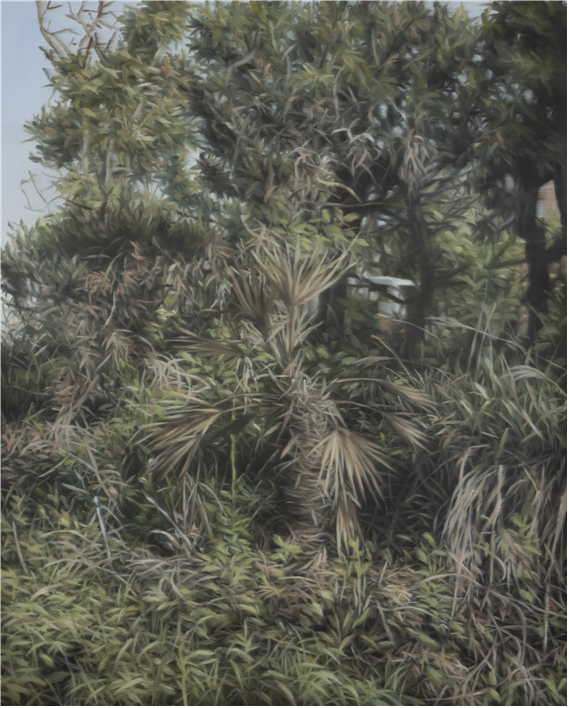

서완호 눈에 들어온 풍경은 중심이 아닌 중간 지점이다. 도심이 아닌 부심이다. 눈에 띄지 않는, 사람들이 관심 가질 이유가 없는 곳이다. 공터, 나대지(裸垈地), 모퉁이다. 자연이라고 명명하기 모호한 곳이다. 나둥그러진 에너지가 흐른다. 작가가 인식하는 나대지는, “오랫동안 방치되어 있어 수풀이 무성하고, 제때 철거하지 않은 철조물들이 듬성듬성 널브러져 있어 한 낮인데도 어둡고 희뿌옇게 보이는” 곳이다.

최근작은, 구상 회화 작가로서 표현할 수 있는 게 무엇인가라는 고민의 연장선에 있다. 풀어진 느낌이긴 하나 도심의 중간 지점 풍경이 지닌, 에너지가 병든 모습을 하고 있다. 사람을 등장시켜 생동감 있는 내러티브를 끄집어 내려했다.

1년여 만에 인터뷰를 했다. 지난해에는 서울 영등포 타임스퀘어 옆 전시장, 전북 전주 작가의 집 겸 작업실에서 만났다. 코로나 팬데믹 상황이 지속되고 확진자 수가 1천명을 넘긴 평일의 서울 인사동거리는 한산하다. ‘사드’배치 이후 중국인 관광객들이 사라진 지 제법 되었다. 미술 공모전 선정 작가 전시가 열리는 전시장 역시 찾는 사람이 없다. 서완호는 선정 작가 7인중 유일하게 지방대 출신이다.

작가에게 전북 전주는 중요한 작업 환경이다. 작업을 하면서 대학에서 학생들을 가르친다. 입학생 수가 점점 줄어들면서 강의시간이 준다.

중간 풍경을 지나는 사람들

우연찮게 한 곳, 정류장에 사람들이 모여있다. 유령같기도 하다. 작가는 실제 대상으로 존재하는 인물을 모델로 한 게 아니다. 정류장 주변은 관광지였다. 처음 방문하는 이는 낯선 이에게 길을 물어보았다. 낯선 이는 답을 한다. ‘실례하겠습니다.’ ‘감사합니다.’ 이런 기본적인 인사말 조차도 흐릿하게 생략된 그런 소통이다.

오래전 사람들은 시장으로 모여들었다. 물건을 사고 팔았고, 이윤을 남긴 돈으로 먹고 마시고 흥겨워했다. 디지털 시대, 코로나 팬데믹 비대면의 시대, 시장을 갈 필요가 없어졌고, 물건은 집 앞에 놓였다. 마음대로 만나 먹고 마시고 할 수도 없다. 음식점의 고기와 야채는 썩어간다.

장소 특정은 시간대를 연결해 준다. 기억의 흔적과 더불어 작가에게 아직 오지않은 미래의 인간 군상들을 암시하기도 한다.

작가는 20대 어느 시절인 2000년대 초반, 창고형 대형 할인점에서 상품을 쌓는 일을 한 적이 있다. 공간을 최대한 활용하는 게 일의 목적이기도 했지만, 사람들로부터 재고 손실을 최소화하는 것도 중요했다. 한 때 직업이었지만 당시의 불안 심리가 불현 듯 떠올랐다. 작가는 풍경 속에 들어와 있는 대상 인물들에게 이입된다. 회화적 방법으로 애매모호한, 분명하지 않은 메시지를 담는 게 가능한지를 실험했다.

사람의 모습을 하고 있으나 들숨과 날숨을 쉬지 않는 유령들이 오갈 듯한 그의 풍경은 건축적 요소가 빠져 있다. 한국의 대도시는 가로 대응 건물들이 도로와 바짝 붙어있다. 뉴욕을 제외한 미국의 대다수 도시들처럼 도로와 이격되어 지붕은 낮고 평면이 늘어진 건물들이 아니다. 캔버스 바깥 좌우로 수직의 세로 벽들이 촘촘한 도시라는걸 의식할 수 있다. 도심 속 풍경을 보는 관람객들은 자본화된 공간, 자신들의 사무실이나 아파트 곁을 지키는 수풀이 자신들과 같은 처지임을 깨닫는 듯 하다. 그림 속에는 사람들 뒤로 풍경이 있지만 사람들은 배경이고 풍경이 실제 주인공이다.

도시인은 이미지 피로증후군에 젖어있다. 인간은 문명이라는 가로, 세로가 지나는 격자(grid) 도시 공간 속에서 살아간다. 가로및 세로 대응변, 모퉁이에는 각종 조형물 및 디지털 이미지들이 흘러넘친다. 강제로 기둥에 묶인채 얻어맞듯 자신의 의지와 상관없이 이미 폭력이 되어버린 이미지 과잉으로 널부려졌다. 그러한 것이 나뒹굴어진 에너지를 품은 공간이 자본이 된 틈새에서 돈을 먹고자란 듯한 풀더미가 되어 있다. 신록과 녹음(綠陰)은 어디가고 수풀은 지폐의 색을 닮아가고 있다. 작가가 주목한 이미 권력으로 존재하는 수풀은 새와 동물을 품지 못한다. 사람의 사고를 닮은 애완견들만이 지나가다 지리는 곳이 되었다.

그러한 곳, 그리된 곳에서 새로운 자기만의 이미지를 찾는 화가들의 작업은 지난하기만 하다.

과거에 근교였으나 도시들이 광역화하면서 이미 수십년 전에 부심이 되어 버렸다. 공동 묘지들도 오래 전에 떠나버려 귀신조차 나타나지 않는 곳은 주소는 있지만 장소성이 소멸 되었다. 건축가와 마찬가지로 풍경 화가는 터를 읽는 직업이기도 하다. 노르웨이 건축 이론가 크리스티앙 노르베르그 슐츠는 이 터의 장소성을 '지니우스 로사이(Genius Loci)', 즉 '장소의 혼'으로 불렀다. 화가는 장소의 혼이 사라진 곳을 지나고 응시하였다.

주변은 프랜차이즈 제과점과 편의점 로고 간판 만이 반짝이고 지나는 차에서 사람들이 내려 출입할 뿐이다.

갇힌 풍경에서 열린 풍경으로

1980년대 서울시가 보유한 공터, 나대지는 군 출신 대통령이 국위를 선양한 스포츠 지도자, 선수들에게 하사하는 선물이었다. 현재 수입차 전시장 등으로 쓰이는 강남의 요지는 대통령과 쿠데타를 같이 한 친구의 소유이다. 지자체 실시이후 농지 등은 형질 변경을 통해 상업 시설이 되었다. 인허가권을 가진 지자체장의 중요한 차기 권력 취득을 위한 자본의 대상이 되었다.

강이나 바다로 막힌 지역의 땅은 확장할 수가 없다. 시간의 흐름에 따라 더 큰 권력이 될 수 있는 그러한 공터, 나대지도 잘 없다. 바늘 틈 하나 들어갈 여유가 없는 인의 장막에 둘러 쌓인 권력자는 나누어줄 실물이 필요하다.

감각적인 붓 터치 자욱이 있는 서완호의 풍경은 역설적이게도 추상이다. 관계가 드러나지 않는 미래의 인간은, 작가가 인식하는 ‘존재하는 구역’을 지나 강을 따라 하구(河口)에 이르면 정지화면 같은 풍경이 된다.

시간이 흘러 어부가 사라진 그 어디쯤 멀리 공장의 불빛이 보이는 카페에서 세 번째 인터뷰를 하고 인근 음식점에서 한 잔 후 새롭게 가치를 부여받은 ‘나대지에 쓰러진 인터뷰어(interviewer)’는 그 자체로 풍경이 될 것이다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 13년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.