프레너미 시리즈5

(1) 프랑스 피가 흐르는 폴란드인 쇼팽 vs 에스테르하지 우산속에서 자란 리스트

오늘날 클래식이건 대중음악이건 음악을 하는 사람에게 가장 기본적인 악기는 단연 피아노이고, 악기 중의 왕 대접을 받고 있다. 가장 대중적이고 또 기본 악기로 인정받으며, 동시에 가장 많은 분야에서 쓰이는 악기이기 때문이다. 그러나 사실 그 역사는 300년을 넘지 못한다.

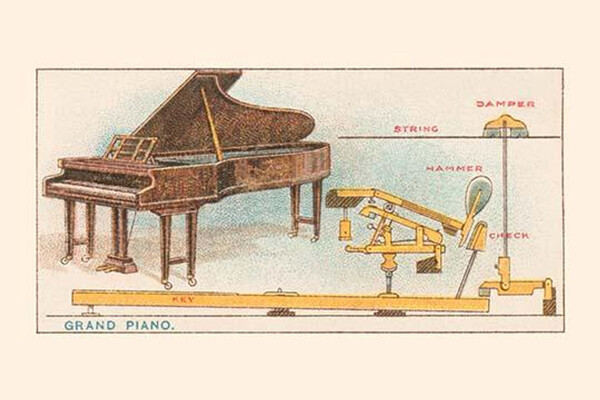

바흐가 활동하던 18세기 초엽 무렵에야 이탈리아 출신 바르톨로메오 크리스토포리(Bartolomeo Christopori)에 의해 겨우 최초로 ‘피아노포르테’라는 이름을 가진 악기가 출현했다. 그 이전의 건반악기 곡들은 거의 클라비코드, 하프시코드, 쳄발로, 오르간 등 피아노의 친척 또는 조상 격인 건반악기를 위해 작곡된 것들이었다. 원래 피아노의 명칭은 '피아노포르테(Pianoforte, 약칭 Pf로 쓴다)'이다. 이전에 현을 뜯는 마치 기타와 같은 방식의 탄현(彈弦)악기였다면 해머가 강철 현을 때리는 타현(打弦)악기로 변신한 것. 따라서 해머가 현을 때리는 힘에 따라 음량의 변화를 줄 수 있게 되었다.

이전의 건반악기들과 비교해 건반을 누르는 힘을 조절해 '약하게(piano)'와 '강하게(forte)‘를 둘 다 소화할 수 있다는 기능을 강조하기 위해 다소 어설프게 붙인 이름이 정착해 지금까지 내려온 것이다. 초창기의 몇몇 피아노포르테는 건반 색깔이 하프시코드와 같이 검은색/흰색이 뒤바뀌어 있었으며, 좀 더 목재 특유의 울림이 있는 소리를 냈다. 페달은 나중에 악기가 진화하면서 덧붙여져 긴 울림 짧은 울림을 조절할 수 있게 되었다.

바로크 음악에서 화성학적으로 전조가 빈번해지면서 순정율보다 평균율의 필요성이 높아지면서 이 이 악기는 궁극의 악기로 등극할 최고의 기회를 만난다. 건반이 88개나 되는 규모로 늘어나면서 거의 모든 음역대와 모든 가락이 있는 곡을 이 악기 피아노 한 대로 소화할 수 있게 되었다. 음악사의 명작곡가들도 피아니스트를 겸하는 경우가 많았다. 모차르트와 베토벤은 물론 쇼팽과 리스트, 브람스, 라흐마니노프, 프로코피예프 등이 바로 그 사례다. 특히 이번 시리즈의 주인공 쇼팽과 리스트는 비슷한 연배의 친구이자 서로 다른 스타일의 경쟁자로 피아노음악의 발전에 지대한 역할을 했다.

우리나라에는 1900년 3월 26일, 선교사 사이드보텀(Sidebottom 1874~1908)이 그의 아내 에피(Ephie)를 위해 들여온 것이 최초라고 기록되어 있다. 당시 사람들은 피아노를 귀신통이라고 불렀다. 현재 대구광역시 달성군 화원읍 성산리 화원동산에는 그걸 기념하기 위해 낡은 피아노가 있다고 한다.

자동 피아노(player piano)는 오르골과 작동 원리가 비슷해 수많은 구멍이 기록된 피아노 롤(piano roll)을 넣어주면 이와 맞닿는 피아노 내부의 원통에 새겨진 구멍에 공기를 통하게 해 현을 때려 소리를 낸다. 라흐마니노프나 거쉰 등 꽤 많은 음악가들이 이 악기를 위한 피아노 롤을 남겼다.

피아니스트에게 있어 스타인웨이(Steinway)란 바이올리니스트에게 있어 스트라디바리우스, 과르네리, 아마티 같은 이름이다. 전세계 유명 공연장의 90%는 이 피아노를 구비하고 있다. 전설적인 피아니스트 호로비츠(Vladimir Horowitz)는 자신이 연주하는 곳은 아디든 비행기에 자신의 스타인웨이 피아노를 실어다주어야 한다는 조건을 붙였다. 연주자들의 스타인웨이 선호는 절대적이어서 마르타 아르헤리치, 랑랑, 머레이 페라이어, 블라디미르 아슈케나지, 최근 타계한 라두 루푸, 예브게니 키신 등은 모두 ‘스타인웨이 아티스트’라고 불린다. 자신의 스타인웨이를 소유하고 있음은 물론, 모든 무대에서 스타인웨이를 사용하는 연주자에게 스타인웨이 사가 부여하는 호칭이다.

한국인 가운데는 정명훈, 백건우, 서혜경 등이 있다. 스타인웨이 사는 스타인웨이 아티스트가 언제, 어떤 장소에서 연주하더라도 자사의 피아노로 연주할 수 있도록 악기를 공수하는 노력을 아끼지 않는다.

그러나 바이올린의 수명이 수백년인 데 비해, 피아노는 하루 4~6시간씩 연주한다고 가정할 때 15년 남짓이면 메카니즘의 수명이 다한다는 약점을 지니고 있다. 오히려 그렇기 때문에 기계생산 피아노에 밀리면서도 160년이 넘도록 장인정신을 고집해온 스타인웨이가 살아남았는지도 모른다. 한때 국내회사인 삼익악기가 최대주주였던 스타인웨이는 2013년 한 사모펀드에 팔렸다.

프랑스 출신 폴란드 이민자의 아들 쇼팽

의외로 프리데릭 쇼팽(Fryderyk Franciszek Chopin 1810~1849)이 프란츠 리스트(Franz Liszt 1811~1886)보다 1년 먼저 태어났다. 쇼팽의 아버지 니콜라 쇼팽(Nicolas Chopin)은 프랑스 로레인 출신으로 16살인 1787년 폴란드로 이주했다. 이후 스카르벡(Skarbek) 백작가의 가정교사로 초빙되어 나폴레옹이 정복해 세운 바르샤바 공국의 젤라조바 볼라(Żelazowa Wola)로 이주했다. 그리고 몰락한 귀족가문의 딸로, 쇼팽의 아버지가 봉직하던 백작부인의 시녀였던 테클라 크시자노프스카(Tekla Justyna Krzyżanowska)와 결혼했다. 아버지는 이 나라가 무척 마음에 들었는지 아예 귀화를 해버렸다. 쇼팽(Chopin)이 왜 ‘초핀’처럼 독일식에 가까운 발음이 아니라 프랑스식 발음처럼 들리는지에 대한 의문이 풀리는 순간이다.

프리데릭의 위로는 누나 루드비카(Ludwika)가 있고 아래로는 두 여동생 이자벨라(Izabela)와 에밀리아(Emilia)가 있었다. 막내 에밀리아는 14살 때 결핵으로 요절했다. 쇼팽이 너무 인기가 높아지자 이후 폴란드에서는 쇼펜(Szopen)이라는 성이 아예 새로 생겨났다. 여기서 이민자인 쇼팽의 아버지가 폴란드에 대한 애국심이 높았던 이유, 그리고 역시 애국자였던 쇼팽이 조국인 폴란드로 돌아가지 않고 끝까지 파리를 중심으로 음악활동을 계속했던 이유에 대한 실마리를 찾을 수 있는 셈이다.

바르샤바는 1815년 폴란드 왕국으로 통합되었고, 아버지가 바르샤바 리세움(Warsaw Lyceum) 학교의 프랑스어 교사가 되면서 쇼팽은 생후 6개월에 바르샤바로 이사해 거기서 자랐다. 아버지는 바이올린과 플루트를 그리고 어머니는 피아노를 연주할 줄 알았다. 그들의 집에 기숙하는 학생들이 몇 있어 아버지는 그들에게 음악을 가르쳤고, 아들 쇼팽도 그렇게 음악을 배울 수 있었다.

그의 첫 전문적 스승은 1816년부터 5년간 가르친 체코계 폴란드인이었던 보이치에흐 지브니(Wojciech Adalbert Żywny)였다. 7살 꼬마 쇼팽의 재능은 바르샤바에 금방 소문이 퍼졌다. 8살 때는 폴로네이즈 두 곡을 작곡했다. 호기심 어린 귀족들, 특히 바르샤바를 지배하던 러시아의 콘스탄틴 파블로비치 대공(Grand Duke Konstantin Pavlovich)의 초청으로 공식 연주회를 하기도 했다. 당시 폴란드 언론은 이 공연을 두고 "음악천재는 독일이나 오스트리아에서만 태어나는 줄 알았지만 우리나라에도 드디어 천재가 태어났다."라고 극찬했다.

지브니는 엄청난 골초에 알콜 중독에 가까웠지만, 쇼팽의 첫 연주에 반해 적극적으로 가르쳤다. 훗날 쇼팽은 그의 열정적 지도에 대해 "지브니 선생님 앞이라면 노새도 천재가 될 겁니다."라고 술회했다. 1818년에 아달베르트 기로베츠(Adalbert Gyrowetz)의 협주곡을 완벽하게 연주하는 쇼팽을 보고, 지브니는 더 이상 가르칠 게 없다고 선언했지만 1821년까지 그의 곁을 지켰다.

프리데릭은 1822년에 바르샤바 음악원에 입학해 피아니스트 바츨라프 뷔르펠(Václav Vilém Würfel)을 사사한다. 그리고 음악원의 창설자인 실레지엔 출신의 유제프 엘스네르(Józef Antoni Franciszek Elsner)를 통해 본격적으로 피아노뿐 아니라 작곡법 전반에 대해서 배운다. 1825년 15살 때는 바르샤바를 방문한 러시아 황제 알렉산드르 1세 앞에서 연주하고 다이아몬드 반지를 하사받는다. 이 공연에서 초연된 론도(Rondo) op.1은 쇼팽의 첫 출판된 작품이 된다. 쇼팽은 이렇게 자연스럽게 바르샤바의 젊은 음악가들 사이의 중심이 되었고, 그들은 한참 일어나던 낭만주의에 빠져들었다.

바르샤바 음악원을 졸업한 후, 쇼팽은 1828~29년에 걸친 이탈리아와 오스트리아 여행기간 중 음악의 중심지인 빈에서 피아니스트로서 대단한 성공을 거두었다. 19살인 1829년 피아노 협주곡 2번을 발표해 천재성을 입증하고 1830년 다시 한 번 빈에 간다. 이때 바르샤바에서 그를 위한 고별 연주회가 열렸는데, 그가 연모했던 콘스탄치아 그야드코프스카(Konstancja Gładkowska)가 찬조 출연해 로시니의 아리아를 불렀다. 사실 그가 빈에 유학을 가는 이유는 음악원의 같은 학생이었던 그녀에게 고백하지 못하자 고민 끝에 그녀가 없는 곳으로 가기 위해서였다는 이야기가 있다. 그의 곡 중 연습곡(Etude) 3번 '이별의 곡'과 피아노 협주곡 1, 2번은 사실 그녀를 위해 작곡한 곡으로 추정된다.

1830년 다시 빈에 도착한 쇼팽은 이미 당대의 대가였던 체르니, 훔멜, 그리고 슈만에게까지 찬사를 받으나 정작 고전파 음악에 익숙한 빈의 청중들은 낭만적인, 혹은 시대를 앞서간 그의 음악에 시큰둥한 반응을 보였다. 그는 빈을 떠나 연주여행을 계속하자고 마음을 먹는다.

에스테르하지 후작가의 우산 아래 자란 리스트

프란츠 리스트의 부친은 우리가 익히 아는 그 이름 에스테르하지 후작 가문의 집사인 아담 리스트(Adam Liszt)였다. 어머니는 마리아 안나(Maria Anna Lager)로 1811년 10월에 그 영지인 도보랸(Doborján)에서 태어났다. 주군인 니콜라우스 에스테르하지 2세(Prince Nikolaus II Esterházy) 공작은 당연하게도 하이든은 물론 베토벤, 훔멜과도 인연이 있었다.

프란츠의 아버지는 피아노, 바이올린, 첼로, 기타를 연주할 줄 알았고 주군과 관계가 있던 위대한 음악가들과도 알았을 것이다. 프란츠는 6살부터 아버지 연주를 들으며 음악에 관심을 보였고 미사에 참석하며 교회음악도 접했다. 헝가리 곳곳을 순회한 루마니아 공연단의 공연도 보러갔다. 이듬해 아담은 아들에게 피아노를 가르치기 시작했고, 후작가문의 궁정악단 연주자들은 이 천재적인 꼬마에게 이것저것 가르쳐주며 즐거워했다. 8살 프란츠는 지금의 소프론(Sopron)과 브라티슬라바(Bratislava 현재 슬로바키아)에서 공식 연주회에 출연했다.

9살에는 그의 천재성에 감탄한 귀족들이 후원자로 나섰다. 그 결과 11살인 1822년에 리스트 가족은 음악의 도시 빈에 유학을 떠날 수 있었다. 그는 빈에 도착해 당대의 대가인 체르니(Carl Czerny)와 살리에리(Antonio Salieri), 파에르(Ferdinando Paer)를 사사하며 정통적인 빈 피아니즘을 스펀지처럼 빨아들일 수 있었다. 그해 12월 베토벤과 슈베르트도 참석했던 리스트의 빈 데뷔 연주는 대성공을 거뒀다.

1823년 4월 빈 유학 1년 만에 리스트는 베토벤의 축복을 받으며 나폴레옹의 제국이 다시 루이 18세의 왕정복고로 마무리된 파리로 이주한다. 빈 귀족들의 딱딱한 분위기보다는 이제 막 부르주아들의 도시로 활기차게 일어나는 파리가 천재소년 리스트의 아버지에게는 더 넓은 시장으로 보였던가 보다. 이해 말 그의 디아벨리 왈츠 변주곡(Variation on a Waltz by Diabelli)이 처음으로 출판되었다. 이 작품은 베토벤에 대한 존경의 표시로 그의 디아벨리 변주곡(Diabelli Variations, Op. 120)을 본따 만든 것으로 리스트는 여러 작곡가들이 모여 작업한 ‘디아벨리 프로젝트’에 참여한 유일한 젊은이였다.

그는 파리음악원에 입학 신청을 하지만, 당시 음악원장 케루비니(Luigi Cherubini)는 외국인이라는 이유를 들어 불허한다. 그러나 음악원에 들어가지 못했기 때문에 독학으로 공부해야 했던 리스트는 오히려 틀에 박힌 고전적 법칙들을 떠나 자유롭고 강렬한 표현을 구사하게 됐다. 낭만주의가 시작되던 타이밍을 보면 오히려 이 편이 결과적으로 더 나았을 지도 모르겠다.

파리 유학에 실패하고 빈으로 귀환하자는 아버지를 따라 돌아온 청소년기의 리스트는 고전파 작곡법을 배우며, 파리음악원에서 배우지 못한 학구열을 달랜다. 이 시기에 유일한 오페라이자, 리스트의 작품 중에 작품성이나 흥행 면에서나 흑역사로 남는 작품 <돈 상슈>를 작곡한다. 16살 때인 1827년 파리에서의 실망이 원인이 되었는지 갑자기 아버지가 세상을 떠나자 그간 별 문제 없이 음악가의 커리어를 착실히 쌓고 있던 리스트에게 갑자기 어려움이 닥쳐왔다. 에스테르하지 가의 집사였던 아버지 덕에 받던 후원들이 모두 끊어져 버린 것이다.

결국 리스트는 연주여행도 중단했으며, 졸지에 소년가장의 처지가 되어 돈을 벌어야 했다. 그는 어머니 안나와 함께 빈을 떠나 프랑스 파리의 작은 아파트로 이주했다. 거기서 그는 피아노 과외와 연주 알바, 작곡 등의 음악 관련 일을 닥치는 대로 받아서 일했다. 자신에게 배우는 학생들의 집이 여기저기 멀리 떨어져 있는 관계로 그는 아침 일찍부터 밤까지 파리 구석구석을 돌아다녀야 했다.

이듬해인 1828년 리스트는 자신의 제자로 피아노를 배우던 소녀, 당시 프랑스 국왕 샤를 10세의 상공대신 피에르 생크릭(Pierre de Saint-Cricq)의 딸 카롤린(Caroline)과 생애 처음으로 사랑에 빠진다. 하지만 잘 나가는 정치인이었던 아버지의 반대로 헤어지고 나서 아직 소년이었던 리스트는 꽤 오랫동안 이 실연의 충격에 시달린다. 고통이 너무 커서 마비증세를 일으키기도 했으며 죽고 싶다는 그의 말이 와전되어 지역 신문에 그의 부고기사가 오보로 실리기도 했다. 작곡과 연주활동도 이 시기에는 거의 중단되었으며 지인들의 도움으로 어렵게 살았다.

이 시기 리스트는 고통을 잊기 위해 가톨릭 신앙에 깊이 빠져들었다. 한동안 피아니스트를 포기하고 사제가 되려는 생각도 했었는데 어머니와 지인들의 만류로 결국 성직자의 길은 단념했다. 이 영향으로 결국 그는 나중에 수도사가 된다.

어려웠던 파리 시절 초기는 나름 다행인 점도 있었는데, 제대로 된 정규교육을 받지 못했던 리스트는 학생들을 가르치러 다니는 동안 남는 자투리 시간에 빅토르 위고(Victor Hugo), 하인리히 하이네(Heinrich Heine), 라마르틴(Alphonse de Lamartine) 등 당대 유명작가들의 문학작품을 탐독하면서 교양을 쌓았다.

그가 평생 가까이 했던 술과 담배도 이 시기에 배웠다고 한다. 독일 출신의 비올리스트이자 작곡가 크레티엥 위앙(Chrétien Urhan)을 통해 20살 무렵 베를리오즈와 친분을 맺게 된 리스트는 이들을 통해 낭만주의 음악사조를 본격적으로 접하게 된다. 이를 통해 빈의 고전파 양식에서 점차 벗어나면서 본격적으로 그의 음악인생을 바꾸어 놓게 된다. 출세한 이후의 리스트가 계속 바쁘게 살면서 평생 어려운 사람들에게 자선과 후원을 아끼지 않은 것은 어렵게 살았던 ‘개구리 올챙이 시절’의 경험을 잊지 않았기 때문이라고 한다.

김용만은 서울대 종교학과를 졸업하고 문화예술TV 프로듀서를 역임한 뒤 콘서트와 컨벤션 등을 기획 연출하는 일을 했다. (사)5·18서울기념사업회의 상임이사 등 사회활동에도 몸담았다.그는 음악전문지의 편집장과 공연예술전문지의 발행인을 지냈고, 다수의 셰익스피어 희곡, 영화, 방송 번역 경력도 쌓았다. 오랜 기간 클래식 음악에 대한 칼럼을 쓰고, 강의, 방송 출연 등도 해왔다. 현재는 한국장애인신문에서 저널리스트로 활동 중이다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.