전시장에서 정진용 작가가 그랬다. “주제를 정하고 툭 던져 넣는 식의 작업은 현대미술이 무엇인지를 보여준다” 육근병 작가의 <십이지신상>을 두고 한 말이다.

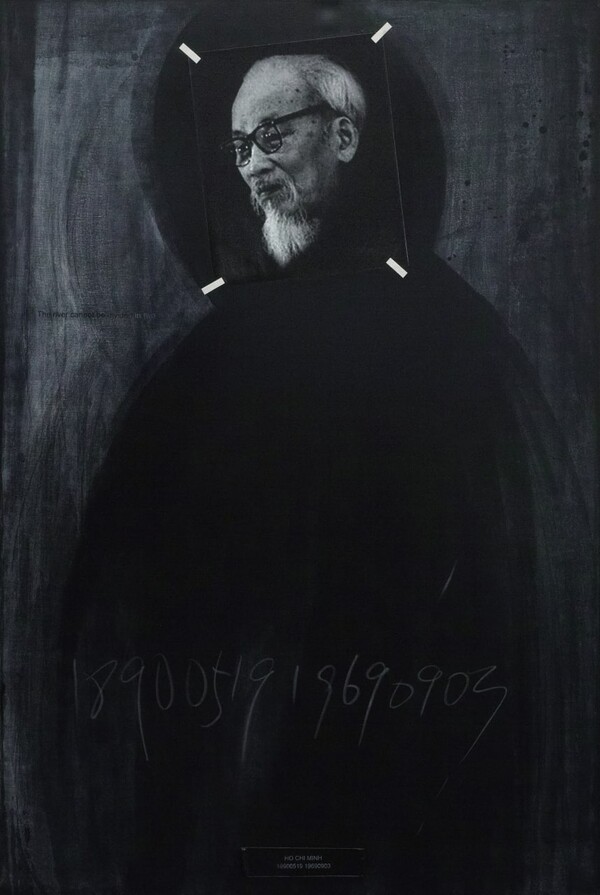

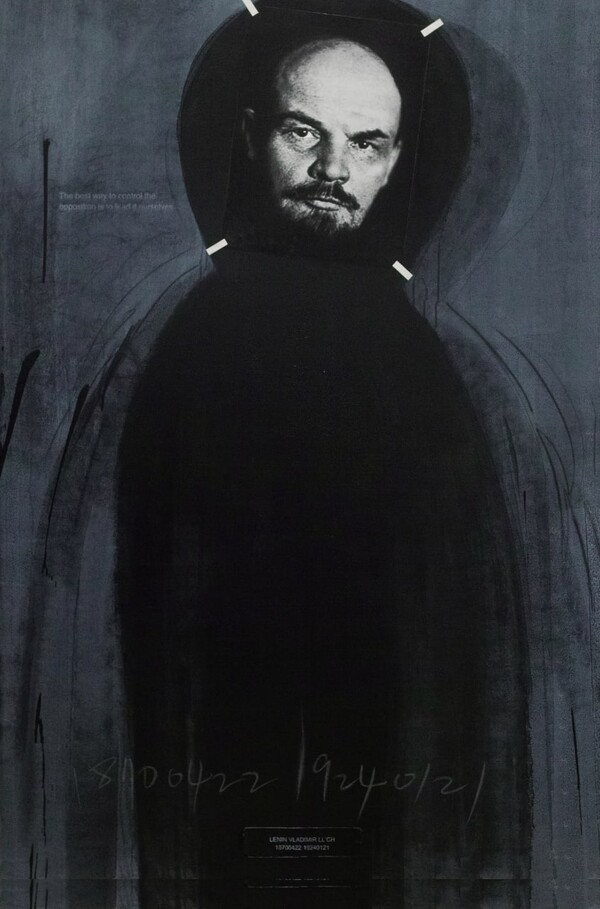

<십이지신상 十二支神像 The statues of the twelve Earthly Branches > 은 파블로 피카소, 아돌프 히틀러, 마오쩌둥, 스티브 잡스 등 세계 근현대사를 이끈 12명의 초상을 담은 작업이다. 근현대의 변화를 이끌어온 주요 인물들이 관객에게 역사와 그들과의 관계를 사유케 한다.

작가의 고향이기도 한 전북 전주의 갤러리 아트이슈프로젝트(대표 한리안)가 "Plusism "을 전시 타이틀로 연 전시에서 <십이지신상>은 회화 작업이면서도 회화가 아니게 된다. 육근병 작가는 이렇게 말했다.

“’설치’(installation)는 공간 및 현장에 대한 이해를 근간으로 한다”

<십이지신상>은 작은 갤러리 공간에 대한 해석을 바탕으로 또 다른 개념의 설치 작품에 속하기도 한다.

작품 <십이지신상>의 오리지널티는 영상 작업이다. 2018년 서울 전시 <생존은 역사다>에 등장 인물 12명 생전의 모습을 담은 동영상을 반원형의 공간에 쏘아 그들이 서로에게 얘기하듯이 울리도록 만들었다. 전시는 작가 자신이 새(BIRD)가 되어 훨훨 날 수 있도록 도와준 이들을 기리기도 했다.

아트이슈프로젝트는 2022~2023 2년 동안 “동학 예술 東學 프로젝트 - 동학 정신 예술로 태어나다” 라는 주제로 예술가들의 철학과 정신을 담은 전시를 기획했고 진행하고 있다 그 네 번째가 육근병 개인전이다.

유소년 시절을 보내던 전주, 육근병은 집으로 가는 골목을 걷다 어느 집 나무대문 앞에 종종 머물렀다. 그가 관솔(소나무 옹이) 에 눈을 대고 바라본 그 집 안의 텃밭 배추 밑의 개미가 커 보였고 툇마루 밑 강아지가 공룡처럼 보였다. 사물의 형상이 마치 오목렌즈나 볼록렌즈로 들여다보는 것처럼 왜곡된 모습이 신비로웠다.

여기에 소년의 온갖 상상력이 더해져 모험과 난센스로 가득 찬 동화 <이상한 나라의 엘리스>를 보는 듯도 했다.

육근병은 대학(경희대) 시절 미대 학생들만으로 밴드 칸잔(KANZAN)을 만들어 리드기타를 겸한 보컬을 맡았다. 공연을 신체에서 스스로를 해방되는 매개로 삼았다. 스튜디오에서 작곡을 배웠고 음향 기술을 익혔다. 육근병은 청각으로 감응하는 소리를 시각적 표현 수단인 물감으로 간주한다.

시간 예술인 음악과 마찬가지로 그는 텅 빈 공간에서의 다공성(porosity) 또한 다른 조형 언어로 본다. 근대 건축가 미스 반데어로에(1886~1969)의 스페인 ‘바르셀로나 파빌리온'(barcelona pavilion 1929)은 지붕, 기둥 만으로 골조를 구성하고, 자유로운 평면에 부분적으로 세운 벽은 공간을 구획하지 않아 공기가 막히지 않고 흐르게 하는 건축 언어를 말함이다.

춤은 시간과 공간으로부터 인간의 신체를 자유롭게 한다. 육근병은 그 춤이 펼쳐지는 무대 공간에 음향을 대입하는걸 ‘퍼포먼스’로 본다.

육근병은 다양한 모색과 탐구를 거쳐 1988년 서울 인사동의 ‘갤러리 도올’에서 첫 개인전을 갖는다.

커다란 봉분 위에 모니터를 설치하고 외눈박이 눈동자를 비추는 작품이었다. 이 작품은 이후 여러 변용을 거치며 작가의 시그니처가 된다. 당시 국립현대미술관 학예실장 유준상(1932~2018)이 전시를 관람하는 등 많은 관객이 몰렸고 장안의 화제가 되면서 전시 기간이 연장되었다. 국립현대미술관은 1989년 브라질 상파울루 비엔날레 작가로 육근병을 포함시켰다.

일련의 눈 작업은 “사람이 죽으면 무덤으로 들어가지만, 무덤에 누워 있다고 사라진 게 아니며 산 사람들에게 끊임없이 영향을 미친다”는 일상의 발견에서 시작되었다. 작품 속 눈동자가 관객에게 대화를 걸어오기도 하는 것이다.

상파울루 비엔날레에서 육근병 작품은 대상 후보에 오르기도 했다. 현지에서 만난 일본 군마현 시부카와 하라미술관 관장은 ”육 작가는 엄청난 일을 했다. 일본에 와줄 수 있느냐”며 초청을 했다. 브라질 현지에서 비자를 받아 나리타 공항에 도착하자 몰려든 기자들은 ‘아시아인이 후보로 거론된 적 조차 없었다’는 등의 평가와 질문을 동시에 던졌다.

육근병과 작품이 일본 언론을 통해 알려지면서 1992년 독일 카셀도큐멘타 감독인 벨기에 국적의 얀 호테 (Jan Hoet, 1936~ 2014)가 상파울루까지 작품을 보러 갔다. 얀 호테는 요셉 보이스(Joseph Beuys, 1921~1986)를 키운 미술 행정가이기도 하다.

스텝들과 같이 서울 중심가 호텔에서 육근병을 만난 얀 호테는 ‘전시 초청에 응할 것이냐’고 단도직입적으로 물었다. 육근병은 감독에게 댕큐라는 말 대신에 (작품을 보는) ‘좋은 눈을 가지고 있다’고 답했다.

제6회(1977년) 카셀 도큐멘타 초대 작가인 백남준(1932~2006)이 전화를 걸어왔다. 1991년 11월 일본 도쿄에서 만나자는 것이다. 첫 눈이 내린 날 부인 구보다 시게코(Kubota Shigeko, 1937~2015)와 동행한 백남준은 처음 만나는 육근병이 자신을 쉽게 알아보라고 약속 장소 밖에 서 있었다.

백남준은 상파울루 비엔날레 작품에 큰 관심을 가졌다. 게다가 한국인이고 작가 경력이 일천하다는 점도 관심을 가졌으나 백남준이 30대라는 사실에 놀라는 기색이 역력했다. 나이대로 보면 육근병의 카셀 초대는 백남준보다 10년이나 빠른 것이었다. 일본 언론은 두 작가의 만남 자체를 뉴스로 내보냈고 육근병을 ‘제2의 백남준’이라고 부르기 시작했다.

1992년 제 9회 카셀 도큐멘타는 작가 경비를 초청자 측에서 일체 부담하였으나 스텝은 자비 부담이었다. 부인 최경숙씨는 집을 팔기로 결단을 내렸다. 예술가 부인의 버라이어티한 삶의 본격적인 출발이었다. 인맥이 없어 스폰서를 구하지 못한 육근병은 비주류 출신임을 절감했고, 이렇게까지 해야되나 하는 자괴감이 들었다.

국내에서는 카셀 도큐멘타를 제대로 이해하지 못했다. 비엔날레는 국가가 주체가 되어 작가를 선정, 해당 조직위에 응모하는 방식이고, 5년 단위로 개최되는 카셀 도큐멘타는 조직위 관계자들이 직접 전 세계를 상대로 작가와 작품을 찾아 다니며 선정한다. 이용우 동아일보 기자 만이 한국 작가가 도큐멘타에 초대된 의미를 정확하게 이해했다.

육근병은 카셀 현지에서 < 풍경의 소리+터를 위한 눈 > 제목으로 제작, 출품하였다. 그의 '풍경+터'는 무덤에 눈의 영상이 담긴 모니터가 박힌 형태다. 죽음을 상징하는 무덤에 박힌 눈은 육신이 사라진 영적 존재, 과거와 현재를 직시하는 영적 심성을 상징한다. 작가는 '눈'을 세상을 통제하고 감시하는 역할 보다는 나와 타인이 서로 공감하는 상호 소통의 창구로 봤다.

작품을 세울 위치와 관련 조각가 조나단 브로스키와 논쟁이 있었으나 행정 스텝이 없었던 육근병은 소통에 어려움을 겪었다. 그는 자존심으로 밀고 나가 결국 가장 좋은 위치에 작품을 설치 할 수 있었다.

이 작품은 국제적인 주목을 받아 영국의 유명 컬렉터 찰스 사치가 관심을 보이기도 했다.

도큐멘타 오프닝 퍼포먼스를 맡아 달라는 주최측의 요청이 있었으나 경비가 없었다. 프랑크푸르트 한국 총영사관의 독일인 직원과 총영사의 도움을 받아 삼성물산 독일 지사의 후원을 받았다.

수 개월 뒤 유명 인사가 되어 귀국했으나 미술 교사로 재직하던 경기도의 여자 중학교에 발을 들여놓을 수 없었다. 전교협(전교조 전신)활동을 같이하던 교사 5명이 압력을 받아 이미 사직한 뒤였다. 육근병은 미련 없이 학교를 그만두었다.

그는 이 시절을 인생에서 행복했던 시기로 기억한다. 수업이 빈 시간 틈틈이, 일과가 끝나고도 실습실에서 작업을 할 수 있었다.

이후 작가는 수년간 대학 시간 강사를 맡았다. 강의를 많이 뛸 때는 인천, 강릉 등 동시에 7군데를 맡았다.

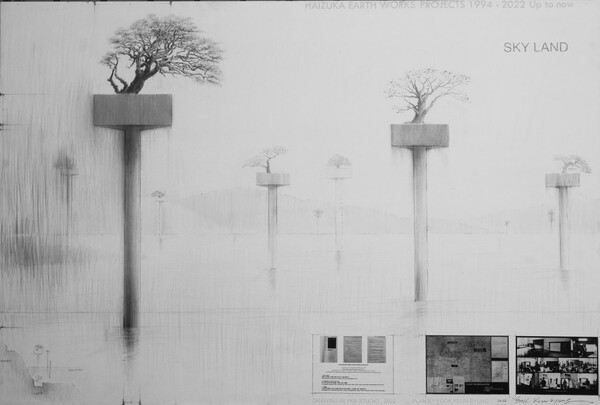

육근병의 작가로서의 활동은 지역, 미술 장르를 가리지 않고 전방위적이다. 1994년, 1995년 연속으로 일본 히로시마 지역의 대규모 설치미술 프로젝트에 초대 되었다.

‘시랜드 스카이랜드’(Sealand Skyland) 작업은 댐 건설 이후 수몰되는 수목과 화초들을 뿌리가 흙에 묻힌 상태 그대로 공중으로 들어올려 자연보전의 메시지를 직접적으로 표현했다.

돔 형태의 인조 언덕과 구조물을 만든 작업은 인간을 위한 공간의 확보 및 유지를 위한 건축적 행위이기도 했다. 옛 마을에서 공유 공간으로 활용하던 언덕의 모습과 흡사한 모습이었다.

댐 공사로 묻혀버릴 위기에 처한 혈관음(穴觀音)을 재생시킨 작업도 하였다. 혈관음을 원형 그대로 보존시켜 비디오 카메라와 함께 거대한 유리관 속에 밀봉, 기술적인 장치를 더해 수면 위에 혈관음의 모습을 확대, 투영하였다. 사람들은 배를 타고 수면 위를 오가며 영상을 즐길 수 있다.

`풍경의 소리'시리즈는 전시장안에 놓인 커다란 쇠파이프 안에 스크린을 설치하고 음향을 배경으로 영상을 파노라마처럼 펼치도록 구성하였다. 영상은 세계 각국의 현대사와 풍경, 추상적, 초현실적인 이미지를 배합해놓은 것이다.

1995년 12월, 프랑스 리옹 비엔날레에 참가하였다. 출품작 <생존은 역사다> (Survival is History)는 길이 8m, 지름 254cm의 원통에 빔프로젝트로 소녀의 눈을 쏘는 영상 설치 작품이다.

작품에 접목한 사운드는 지리산에서 받은 영감으로 만들었다. 작가가 기타를 메고 일행이 60kg 무게인 병원 침대를 들고 노고단에서 천왕봉 가는 길에 세우고 누워, 주변의 고사목을 보고 느낀 영감이었다. 물리적 생존보다도 정신이 더 중요하다는 깨달음이 왔다.

프랑스는 국립시청각연구소(INA) 영화 1백년사에 관한 작품 제작을 의뢰해왔다. 프랑스로 가서 자료를 받아와 <생존은 역사다> 시리즈물로 만들었다. 1996년 프랑스의 거물 화상(畵商) 엔니코 나바라 갤러리와는 전속 얘기가 오갔다. 까르띠에 재단 미술관에서는 미국 작가 신디 셔먼 등과 <by night>를 타이틀로 4인전을 가졌다.

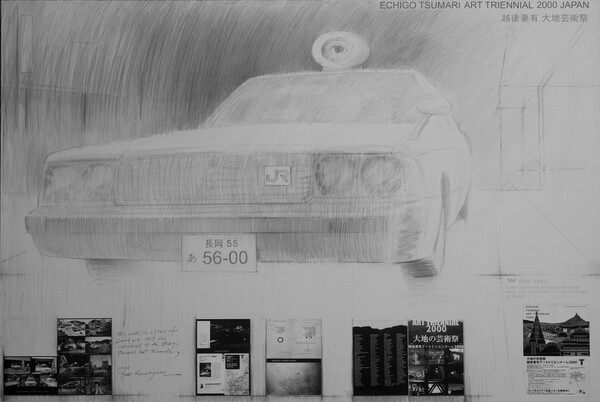

2000년 일본 에치코 찌마리 아트트리에날레에 '택시' 작업을 내놨다. 택시 표시 등에 육근병의 시그니처인 눈 이미지를 그려 넣은 작업이다. 수년간 올인했던 뉴욕 유엔(UN) 본부에서의 매머드 영상 쇼가 2001년 9.11사태로 무기 연기되면서 활동이 침체기에 접어든다.

육근병이 ‘도큐멘타 동기’라고 부르는, 인도 출신의 영국작가 애니쉬 카푸어 (Anish Kapoor, 1954 ~) 와는 국제 미술 행사에서 자주 조우했으나 그에게는 전문 영역별 스텝이 항상 따라 다니는 게 부러웠다.

육근병은 국내 메이저 갤러리에 13년간 전속되었으나 시스템이 받쳐주지 않았다. 소속 갤러리에서 전시는 1998년 한 번만 가졌을 뿐이다. 자진해서 그만두었다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 14년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.