파스칼 브뤼크네르(Pascal Bruckner·1948~ )는 “나이가 든다는 것은 당신이 지나갈 때 문이 저절로 닫히는 어두운 복도를 걷는 것과 같다. 가장 중요한 것은 한두 개의 문을 최대한 늦게까지 열어 두는 것이다”라고 말했다.

필자는 아직 닫히지 않은 작가 김식의 그 문을 열고 들어가 그의 30대와 맞닥뜨렸다.그는 스승인 히라야마 이쿠오(平山郁夫. 1930~2009)를 따라 중국 둔황(敦煌) 석불 모사(模寫) 작업에 참여했다.

채색에 관심 높았던 홍익대 동양화과 조교 김식이 35세에 유학을 결심한건 재료 공부에 대한 열망 때문이었다. 국내는 선배 세대로부터 이어져 온 반일(反日) 수묵화 운동이 일고 있었다.

그가 공부한 도쿄예술대학(東京藝術大学·Tokyo University of the Arts) 수리수복학과는 일본 나라(奈良)의 고찰 호류지(法隆寺) 화재(1949년)가 계기가 되어 1960년대에 개설되었다. 김식과 면접을 하며 그의 채색 작품을 본 히라야마가 대학원 입학을 추천하였다. 히라야마는 "실크로드" 시리즈를 비롯 고구려 고분이 세계문화유산에 등록(2004년)되는데 결정적인 기여를 하였다.

만리장성 서쪽 끝 가욕관을 지난 둔황(敦煌)은 타림 분지 동쪽, 고비 사막에 지어진 도시로 동서 교역의 출발점이자 실크로드 마지막 기착지다. 천 개나 되는 석불은 천 년을 두고 실크로드를 왕래하던 순례자들이 만들었다.

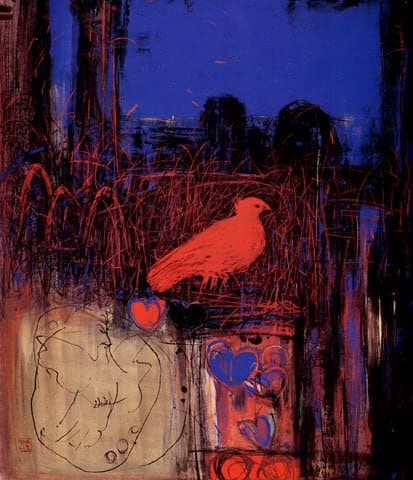

김식은 1주일 넘게 둔황 석불 모사 작업에 참여하였다. 별들이 쏟아질 것 같은 고대 실크로드의 흔적이 남아 있는 사막 바람 속에서 청한 거친 잠은 새로운 세계로 안내하는 마법같은 경험이었다.

히라야마는 일본화의 거장이다. 일본화는 이미 19세기에 유럽과 영향을 주고받는다. 에도 시대(1603년 ~ 1867년) 회화인 우키요에(浮世絵)는 판화로서 널리 보급되었다. 가쓰시카 호쿠사이 등 화가들의 등장은 그 화법이 고흐, 고갱 등 서양 후기 인상파 화가들에 크게 영향을 미쳤다. 일본화는 프랑스의 영향으로 수묵 일색에서 벗어나 인조 석채가 주된 재료가 된다. 일본 대학은 1945년 패전 이후 수묵을 가르치지 않는다.

필자는 “고려 불화와 중국화에서도 석채가 쓰인다”고 말했다. 김식은, “현대 이전 천연 석채는 금은색을 합쳐 10가지가 되지 않았다. 인조 안료가 개발되면서 1950년대 일본은 인조 석채 연구가 활발했다", “국내 수묵 담채화는 등황, 연지, 남색(쪽) 등 식물성 염료를 사용했던 작품들은 탈색 현상이 나타나고 있다"고 지적한다. 대가급 작가조차 재료 및 물성에 대한 이해에 미치지 못해 동시대 작품들도 동일한 문제를 겪을 것이라고 말한다.

버블 경제기에 유학했던 김식은 일본이 모아들인 중국 및 아시아 각국의 작품들과 자료, 유럽의 근현대 컬렉션들을 보면서 충격을 받았다. 한국 미술이 세계적 수준으로 도약하기 위해서는 재료 연구만으로는 부족하다는 교훈을 얻었다.

김식이 석사 학위 취득 후 히라야마와 주변에서는 그가 일본에 남기를 원했으나 건강이 좋지 않아 귀국을 해야 했다.

그는 꽤 오랫동안 우울한 시절을 보냈다. 일본에서 공부했다는 이유로 때만 되면 발호하는 반일 매카시즘 선풍에 친일파로 몰렸고, 애초 정치적 ‘반일’ 목적이었던 ‘수묵화 운동’ 으로 일본에서 배운 것을 활용하기 힘들었다. 1990년대 국내 채색화는 화조화 중심의 사실화였다. 비구상이 주류였던 화단으로부터 무시당하기도 했고 운동이 수그러진 뒤에도 한번 끊긴 채색화는 살아나지 않았다.

김식은 그 원인으로 정치에 휘둘린 일렬종대식의 줄서기, 철학 부재로 인한 방향 상실, 예술 철학 및 예술사에 대한 이해 부족, 비평의 근본적 역량 부족이라고 보았다.

일본에서 공부한 채색화가 천경자의 ‘미인도’에서 보듯 위작을 가려낼 시장 시스템의 오작동도 특정 장르가 몰락하는 원인이 되었다고 본다. 일본에서는 가업(家業)으로 이어지는 표구사가 작가 작품을 사후에도 보수하기에 진위 여부를 가리는 역할도 한다.

특별한 곳 고비 사막에서 화가 김식이 얻은 영성은 그를 인문학 사유의 대항해에 나서게 했다. 철학자 헤겔(Hegel, 1770~1831)은 ‘자의식은 타인에게 인정을 받을 때 비로소 존재한다’고 주장하지 않았나. ‘정-반-합’의 변증법 과정도 인정투쟁(recognition struggle)에서 출발한다. 헤겔은 ‘주인과 노예의 변증법’이란 우화적인 시나리오로 이를 설명한다.

자유를 망각한 채 주인에게 헌신하는 삶이 자신의 목적인 것처럼 착각하고 사는 노예는, ‘자유를 자각할 때만’ 주인의 속박에서 벗어날 수 있다.

누구든 인정받으려면 타자의 존재가 필수적임을 알려주는 대목이다. 김식은 타자, 즉 주류(主流)를 인정하기로 했다.

1990년대만 해도 미술 조망 인문 관련 책이 많지 않았다. 2000년대 이후에야 전문적인 책들이 출간되기 시작했다.

반성이 진리의 원천이라고 본 메를로-퐁티(Maurice Merleau Ponty·1908~1961)의 '지성주의'는 자기의식을 바탕으로 한다. 일찍이 자기의식을 발달시켜 절대지(絶對知)에 이르는 것을 말한 이는 헤겔이다. 자기의식 '나는 생각한다(Ich denke)'를 중요하게 여겨 세계를 구성하는 총론적 의식을 중시한 이는 칸트(Kant, 1724~1804)이다.

미셀 푸코(Michel Foucault·1926~1984)는 17~18세기를 '고전주의 시대'라고 했다. 고전주의의 근본형태는 '재현(representation)'에 있고 재현은 ‘(의식의)표상'이다. 푸코가 근대의 시작이라고 본 19세기 초중반부터 지식에 있어 의식과 반성이라는 구도가 깨져 있었다.

영어 'object'는 '대상'(對象)이란 뜻이지만 동사로는 '반대하다', '이의를 제기하다'는 의미이다. 'subject'는 '주체'를 뜻하지만 원래 뜻은 '신하'이다. 대상은 저항적인 존재가 되고, 주체는 대상의 아래로 볼 수 있다는 말이다.

주체(subject)가 온갖 대상(object)을 규정하는 철학이 관념론이다. 현실에서 주체는 대상에 의해서 규정된다. 사회의 변화와 자동차, 세탁기, 스마트폰 등 대상들이 주체(인간)를 만들어 간다.

팝아트는 각 시대별 대상을 대중문화적 이미지와 사물에서 취한다. 앤디 워홀(Andy Warhol·1928~1987)은 마릴린 먼로 등 당대 대중문화 스타들을 캔버스에 반복적으로 묘사하여 예술의 의미를 애매모호하게 만들었다. 팝아트는 대상에 의해 규정된 주체인 인간을 돌아보라는 의미로도 읽힌다.

데카르트(René Descartes·1596 ~ 1650)에서 출발한 서양 철학은 주관과 객관을 분리하면서 항상 주체와 대상(객체)이라는 존재적 위치를 부여했다. 데카르트는 의식으로 '투명(transparence)'하게 주어지는 것만 진리로 삼았다. 또한 인간의 신체와 정신을 분리한 심신이원론을 주장, 이성의 역할을 강조하였다. 인간 존재의 기반이 사유의 터전인 정신에 자리하자, 신은 설 자리를 잃는다. <방법 서설>이 근대의 출발인 이유이다. 신이 자연이었던 중세가 끝난 것이다.

화가 폴 세잔(Paul Cézanne, 1839~1906)은 "풍경이 내 속에서 자신을 생각한다. 나는 풍경의 의식이다"라고 했다. 세잔은 일종의 '물아일여(物我一如)', ‘주객일체’(主客一體)의 감각적 세계를 경험한 것이다.

김식이 질 들뢰즈(Gilles Deleuze. 1925~1995)에 빠진 것은 화가 프란시스 베이컨(Francis Bacon, 1909~ 1992)을 비판한 <감각의 논리. 1984>(1990년대 번역)를 읽은 게 계기가 되었다.

베이컨은 무정형에서 정형, 정형에서 무정형으로 이행하는 기괴한 형상을 그렸다. 그는 주관이 바라본 대상이 아닌, 감각 그 자체를 재현하였다. 들뢰즈는 이를 근대의 재현적 인식 모델의 파괴로 해석하였다. 구조, 형상, 윤곽만으로 이루어진 베이컨의 그림들에서 리듬을 발견해, 리듬과 감각의 관계를 통해 보이지 않는 힘, 즉 에너지를 읽어내었다.

들뢰즈는 베이컨의 그림에서 보이는 긴장감이 눈으로 만지는 공간을 만들어 냈다고 보며, 이것이 윤곽과 빛에 의존해 온 이전의 회화를 뛰어넘는다고 본다.

질 들뢰즈는 서구의 2대 지적 전통인 경험론·관념론이라는 사고의 기초형태를 비판하고, <차이와 반복. 1968년>(2000년대 번역)에서 이를 극복하는 문제를 전개했다.

들뢰즈는 자크 데리다(Jacques Derrida. 1930 ~ 2004)의 ‘해체론적 차이’와 대조되는 ‘구축론적 차이’ 철학을 이룬다는 평가를 받는다.

“반복들은 매개물 없이 정신에 작용하며 정신을 자연과 역사에 직접적으로 통합한다. 이들은 단어들이 존재하기 이전에 말하는 언어, 유기적 신체들보다 앞서 표현되는 몸짓들, 얼굴들보다 앞선 가면들, 등장 인물들보다 앞선 유령과 환영들 - '공포의 힘'에 해당하는 반복의 모든 장치들 – 이다”<차이와 반복>

들뢰즈에 영향을 준 스피노자(Spinoza·1632~1677), 니체(F. W. Nietzsche· 1844~1900), 베르그송(Henri Bergson·1859∼1941) 세 철학자들은 초월성에 대해 비판한다. 초월은 인간의 경험을 넘어서고 '이념(이데아)'을 넘어선 것이다. 이들은 도덕적 '선(善)'의 개념을 넘어서고 비판했다.

신 = 자연

김식은, “서양 철학에서 문제가 되는 점은 결국 신에 의존하게 된다”고 본다. 헤겔이 얘기한 '절대정신의 자기전개'에서 절대정신은 신으로 귀결된다. 여기에 선(善)개념을 더 붙여서 '세계정신', '신의 정신'이 발현된다는 말을 한다. 스피노자, 니체, 베르그송은 이를 비판하였다. 니체는 "신은 죽었다"고 했다. 인간을 자기의 행위와 가치에 대해 판단할 수 없는 무력한 존재로 가둔 신을 죽였다는 선언이다.

아리스토텔레스의 '실체'는 바탕과 기저에 깔려있는 것으로 이것이 근대에 와서는 '자존적인 존재'로 바뀐다. 자존적 존재는 자연이고, 실체는 곧 '자연 자체'이다. 이 실체는 중세 철학에서는 신이었기 때문에 스피노자는 '신적 자연'이라고 했다.

베르그송은 '창조적 진화'를 얘기한다. 생명 자체는 가지고 있는 어떤 목적도 없다는 것인데, 플라톤, 아리스토텔레스, 칸트, 헤겔을 붕괴시키는 개념이다, 20세기 전반기 유럽 철학사의 포스트모더니즘 논쟁에서 헤겔, 후설(Edmund Husserl·1859 ~ 1938), 하이데거(Martin Heidegger·1889~1976)는 '이성'으로 문제의 해결을 도모한다.

그리스적 어원을 가지는 ‘현상’, 즉 파이노메논(ϕαινμενον)은, ‘자신을 그 자체로 내보여준다’를 의미하는 동사 파이네스타이(ϕανεσϑαι)에서 나왔다. 스스로 존재하는 모습대로 나타나는 것이 그리스인들이 애초에 부여했던 ‘현상’의 의미이다. ‘현상학(Phänomeno-logie)’은 ‘현상(Phänomen)’과 ‘말함(logos)’이 결합된 명칭이다. '현상학'의 등장 이전까지 '의미'(언어)는 신이나 왕이 정해주는 것이었다.

베르그송은 유명한 '원뿔 도식'을 통해 '지속'을 눈덩이에 비유했다. 우리의 기억은 몸속에 계속 복합적으로 쌓여간다는 것이다. 기억의 만들어짐과 이것이 어떻게 현재화 되었는지를 말한 것이 <물질과 기억>이다.

과거의 시간대 부분이 '잠재되어 있는 무의식의 세계'가 된다. 들뢰즈는 '이념(Idée)'을 무의식의 세계에 가져다 놓는다. 들뢰즈의 이념은 무의식 세계에서 말하는 '욕구'들을 말한다. 들뢰즈는 후기에 가면 이념이라는 말 대신에 '욕망'이라는 말을 쓴다.

'원뿔 도식'에서 생성되는 원리는 '반복'이다. 원뿔(상에 비친 부분)에서도 반복이 일어난다. 이 경우는 '동일성에 의한 반복'이고 원래 원뿔인 과거 영역은 '차이나는 것들에 의한 반복'이다. '강도'(強度)는 터지려고 꿈틀거리는 것이다. 이 힘들이 응축되어 터져 나오려고 하며 현재와 비대칭으로 이루어져 늘 '생성'되려고 한다.

'이념'과 '차이'가 밖으로 터져나오려하면 '생성'이 되고, 사회적으로 억압하는 기제들은 '초월성'이 된다. 사회적인 것은 또한 인간의 무의식을 반영한다. 들뢰즈는 인간에 대해 '기계'라는 말을 쓴다.

'이념(Idée)'의 구성요소는 '강도'와 '미분'이다. 강도는 고도차, 위도차, 압력차처럼 힘으로 가득하며, 이를 설명해주는 역동적인 수학체계로서 미분이 있다. 미분에는 '차이를 담고 있는 요소'란 의미가 있다. 또 '생물학적 분화의 요소'가 포함되고, '창조적 행위'도 포함된다.

이 강도와 미분은 가만있지 못하고 터져 나오려는 상태에 있다. 인간이 어떤 행동을 하려는 성향은 '억압' 때문이다. 그 행동은 일종의 '반복 강박'이라고 할 수 있는데, 과거의 무의식 영역이 현재로 터져 나오려는게 '반복'이다.

바로크 음악가들은 고전주의 음악가와 달리 연주할 때마다 자신의 방식대로 새롭게 연주한다. 다르게 연주한다는 것은 차이를 만들어낸다는 뜻이며, 이때 차이란 미분화를 의미한다. 모든 연주의 차이를 악보나 개념으로 파악할 수 없다. 차이는 오로지 ‘감각될 수밖에 없는 것(ce qui peut être que senti)’이다. 이러한 강도의 차이는 오랜 반복의 결과로서 만들어진다.

해가 매일 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지는 것처럼, 회귀를 반복이라고 보지만 들뢰즈는 이를 ‘일반성(généralité)’의 논리이자 개념적 동일성의 논리라고 본다.

반복의 과정에서 그때마다 일어나는 것을 들뢰즈는 ‘사건(événement)’이라고 부른다. 고전음악은 모든 연주가 이미 작곡자가 만든 각본(표상)에 들어맞는 동일한 ‘사례’가 되기만을 바란다. 바로크 음악은 모든 연주가 각각 고유한 연주가 되는 것을 장려한다. 바로크 음악의 연주는 매번 상이한 사건이 된다.

음악에서 사건은 박절(mesure)과 리듬(rythme)의 구분에서도 나타난다. 획일적으로 개념화할 수 있는 박절과 달리 리듬은 반복되는 상황에 따라서 정황적(情況的)으로 만들어지고 강도로 느껴지는 감각적인 것이다. 리듬은 미분적 차이를 지니는데, 속도나 곡선의 기울기와 같은거다.

화성이라는 거대한 형식과 구조에만 치중하였던 고전음악에서 리듬은 무시되었다. 리듬은 음색이나 세기, 강도와 같은 음 자체의 미시적인 차원에서 발생한다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 14년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.