필자는 이렇게 물었다. “인물을 성기게 그린다. 그 성긴 여백으로 인물과 시대, 환경 등이 보인다. 인물을 둘러싼 관계 설정 때문인가?”

“공간은 역동적으로 움직이는 진행형이다. 연속되어 변한다. 사람은 고정되어 정지되는 일이 없다. 사람은 공간과 상호 작용을 한다. 그림 그리기의 어려움은 상황과 사람과의 관계가 어떻게 되느냐를 파악하는 것이다”

“사람에 배경을 투영시켜야 마음이 놓인다. 관계 속에서 사람을 본다. 그러다 보면 여자가 아닌 남자, 남자가 아닌 여자가 보인다. 그들이 취하는 자세는 내 경험이 들어간다. 어떻게 구분하느냐가 중요하다. 인물화에서 완결이라는 게 의미가 없다. 표현을 덜 하더라도 그게 더 본질에 가깝다”

인간은 욕망을 가질 때가 있고, 가지지 않을 때가 있다. 갖지 않을 때가 더 많다. 인간에 대한 본질적인 질문을 하다보면, 인간 행위에 대해 의미와 무의미의 경계를 구분 짓지 못할 때가 있다. 예술은 이런 세계와 같이 간다.”

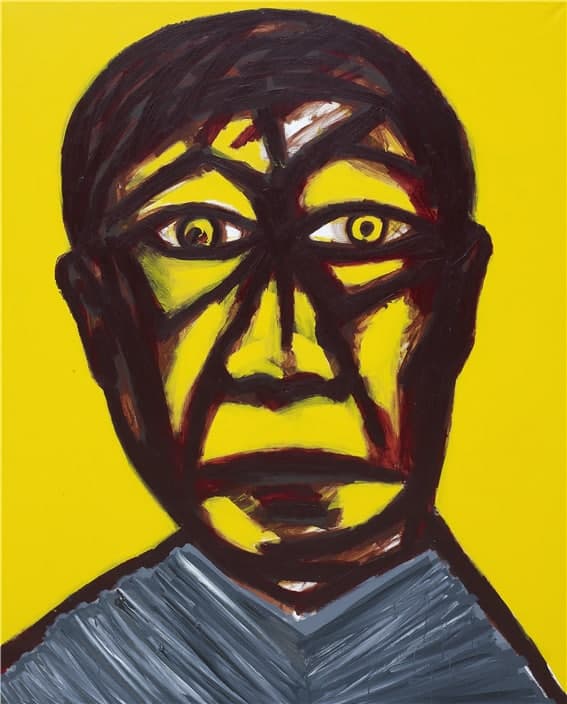

그는 뭔지 모르게 사람에 대해 끌렸다. 전시 '거리의 사람들'(1995) 이후 본격화된 인간 시리즈는 끊임없는 호기심에서 출발한다. 상징적 풍경과 장소로 적시된 단순·직선적 표현은 스스로가 이야기를 품어내고 있다. 그의 표현주의적 경향은 정확하고 사실적 묘사가 될수록 제한적 이미지와 결론에 이르는 위험을 감소시킨다.

서용선에게 ‘삶이란 무엇인가’보다 ‘인간이란 무엇인가’가 우선한다. 그의 인간에 대한 관심은 사회와 관계 지으면서 도시 속 인물과 역사와 신화, 자화상, 풍경 등으로 나타난다.

지난해 <서용선의 생각> 전시는 그림을 끼고 사는 작가의 삶의 모습, 태도 등을 보여주었다고 자평한다. 미술의 주요축인 비평이 큰 틀 속에서만 보려고 하는 경향이 있다고 말한다. 작가를 보여주는 글이 되었으면 하는 바램을 비춘다.

회화지상주의자

필자는 물었다. “지난 인터뷰에서 회화는 평면이라는 한계 및 조건이 있는데, 그 조건은 무시할 수 없다고 말했다”

“엄밀하게 평면은 있을 수 없다. 다 입체이다. 종이는 균일한 물질을 가진 입체이다. 캔버스는 더하다. 캔버스는 실제 공간을 보여주기 위한 가상의 틀이다. 물감 부딪히는 속도, 텍스쳐(texture·미묘한 느낌) 등에 자기만의 것을 어떻게 얹느냐가 관건이다. 입체 자체를 전달하는건 불가능하다. 압축해서 평면으로 전달하는 것뿐이다”

“인식과 표현은 표면을 거치지 않고는 불가능하다. 도시의 거리는 디지털 홀로그램 등으로 뒤덮여 있다. 회화는 디지털에 못지 않다. 전원을 주사하여 표현하는 디지털 디스플레이보다는 자연의 빛을 반사하는 회화가가 표현의 폭이 더 크다”

그는 평면을 더 평면화시켜 화면에서 탈출하고자 한다. "내 기법이고 테크닉"이라고 자신 있게 말한다.

2000년대부터 세계 미술 시장에서는 개념과 설치, 미니멀리즘이 지나고 회화가 부상을 했다. 이전 시대 유행에 대한 반작용으로 나온 현상이기도 했다. 스스로 조각, 설치 등으로 장르의 스펙트럼을 넓히면서도 서용선은 회화 지상주의자이다.

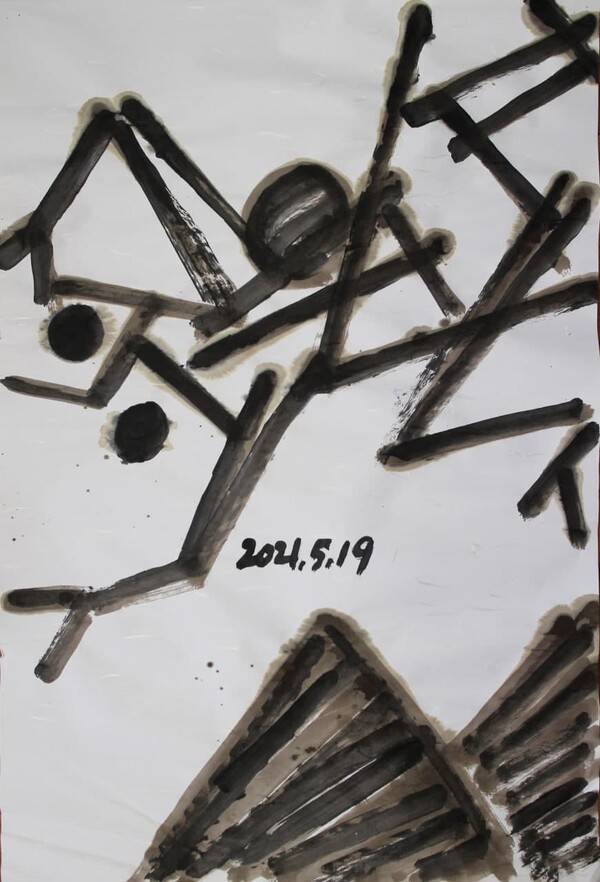

“‘그림’은 아주 명료한 단어이다” 드로잉이라는 단어는 ‘그리다’라는 뜻의 프랑스어 '데생(dessin)'은 이탈리아어 ‘데시뇨(designo)'에서 왔다. 드로잉, 즉 데생은 일본에서 소묘(素描)라고 했다. 미국 작가 잭슨폴록 작품은 드로잉이자 페인팅이다. 페인팅은 물질적인 것을 의미한다. 드로잉은 진행형이다. 대학 교과목에서도 소묘가 드로잉으로 이름을 바꾸었다.

“‘그림’에서 기역(ㄱ)과 리을(ㄹ) 미음(미) 각 분절은 이미지 영상을 암시한다.”

서용선은 2016년 서울 평창동 김종영 미술관에서 '색과 공, 서용선'전을 가졌다. 불교와 한글 서예를 소재로 한 조각과 설치 작품을 선보였다. 불교 조각은 전형과 양식의 예술이다. 작가는 망치와 끌, 대패 등을 들고서 장작을 패듯이 윤곽만 다듬어낸 무위의 불상들을 드러낸다. 일본 불교는 의례만 남아있다. 2015년 일본 와카마야현 고야산(高野山) 사찰촌 거점인 곤고부지(金剛峯寺) 개찰 1200주년전 현대미술제에 참가, 현지 삼나무로 작업한 목조각 작품이 다수였다.

작가는 원하는 대로 잘 베어지는 일본의 삼나무보다는 한국의 육송(陸松)이 칼의 부딪힘이 좋다고 말한다.

서용선은 한국전쟁 기간 태어나 젊은 시절의 각종 트라우마와 시대를 지배한 이데올로기의 경직성을 벗어났다. 그의 정신 세계는 삶의 관념과 인간에 대한 애증의 골짜기를 뛰어 건너고 있다.

작가는 '매개자'이다. 영감을 기다리고, 그것을 작품으로 구현한다. 작가는 누구나 그러하다. 서용선이 보편적 작가와 다르고 이 시대를 대표할 수 있는 국제적 작가인 점은 자신의 삶과 예술의 맥락을 온 몸으로 작품으로 녹여내기 때문이다.

시장에서 작가의 작품은 미술사적 가치가 더해지느냐가 중요하다. 서용선은 그림으로 동시대 뿐 아니라 일제 강점기 등의 원인으로 멸실된 한국 상고사에 접근하고 있다. 불가능할 것으로 보여지던, 조선의 르네상스를 만들어낸 반대편에 섰던 패자들의 관점까지도 동시대로 가져와 예술로 만들어낸다. 이는 시장에서 논하는 미술사적 가치를 뛰어넘는 시도이다.

그의 글과 그림의 관계에 대한 모색은 중세를 벗어난 르네상스 이래 서양 문명의 중심에 있는 성경의 구절에 잘 표현되어 있다.

말씀이 사람이 되시어

우리 가운데 사셨다(요한. 1.14)

서용선은 2022년 부산 비엔날레, 선재 미술관에서 설치와 회화 작품 전시를 예정하고 있다.

이 날(1. 19), 양평 서종 그의 살림 집과 대지를 채 나눔한 세 동의 작업실이 있는 공간은 내리는 눈으로 인해 고즈넉하였다. 건축가 김광현, 주대관, 그의 제자이기도 한 이정섭 목수가 지은 한옥 등, 작가들 사이에서도 서용선의 공간은 작업실의 전형으로 널리 알려져 있다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 14년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.