누구나 인생에서 그림자조차 지지 않는 햇빛이 가득 찬 여름의 정오를 지난다. 누구는 그 정오가 생의 가장 빛나는 시절이 될 수도 있다. 작가는 그러한 정점을 지나야 자기 작품을 만나는 운명론적 존재인 듯 하다.

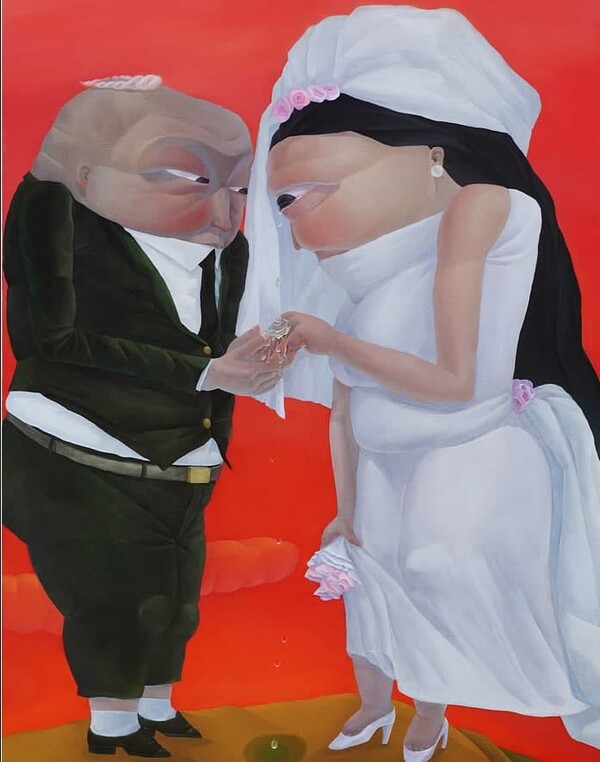

문선미는 그림을 그리면서도 작가가 되는 길을 몰랐다. 집요하게 파고들지도 못하고, 예술가의 궤도에 진입하지도 못한 채 피폐를 예감하고 다른 선택을 해야만 했다. 결혼으로 뛰어들었다. 그녀의 작품은 결혼을 주제로 한 작품이 많다.

동서고금을 막론하고 결혼은 성(城), 울타리로 상징된다. 성 또는 울타리는 크게는 정치적, 경제적인 외부 위협으로부터 자신과 가족을 지켜내는 기제(機制)이다.

작품들 속 여주인공이 입은 웨딩드레스는 성 문(門)을 상징한다. 성 문 안에는 어떤 모습이 펼쳐져 있을까. 성 안이 폐사지(廢寺地)였다면?

한 바퀴 돌아 나올 수밖에 없지 않은가. 들어 갈 때는 몰랐으나 보이는 게 있다. ‘성문 앞 우물 곁에 서있는 보리수’였다.

슈베르트의 연가곡집 <겨울나그네> 제5번 곡 보리수. <겨울나그네>는 전체가 어둡다. 서양에서 보리수 꽃말의 뜻은 공교롭게도 결혼(matrimony)이다.

작품 속 결혼 이벤트나 생활을 상징하는 많은 장면들은 오도가도 못하는 제도와 관습인 결혼을 상징한다. 결혼은 현실이라고 하지 않는가. 문선미의 작품은 그러한 현실인 삶을 살짝 비튼다.

많은 문제가 해결될 것 같아 울타리를 원했으나, 역설적이게도 현실에서 결혼은 울타리 바깥으로 나가게 된 계기가 되었다.

충남 태안에서 고등학교를 다녔다. 고3 시절, 1987년의 민주화 열기는 미치지 못했다. 미술 학원 있는 서산만 해도 마치 외국 유학을 나간 도시처럼 생경함으로 다가왔다. 다음해 서울로 진학했다.

여자 대학 캠퍼스에도 민주화의 열기는 이어지고 있었다. 인물 수업은 석고 데생이 고작이었으나, 사람의 모형이라고 느껴지지 않았다. 소품을 보고 그리듯 했다. 졸업 전시는 추상화를 내놨다. 대학을 졸업하고 인천에서 대단위 아파트 단지 한 켠, 상가 빈 공간을 얻어 아이들을 가르쳤다. 아이들의 그림을 보면서 되려 배웠다. 이거저거하면서 인물을 그리고 혼자 해 나가는 버릇이 생겼다.

결혼 후 아이들 가르치기는 상가를 벗어나 아파트로 이어졌다. 아이들을 보육해야했고, 거실은 가족이 아닌 학부모와 아이들 공간이 되었다. 성장하는 자녀들에게 잘해나가는 모습을 보여주기 위한 길이 작업을 놓지 않는 작가였다.

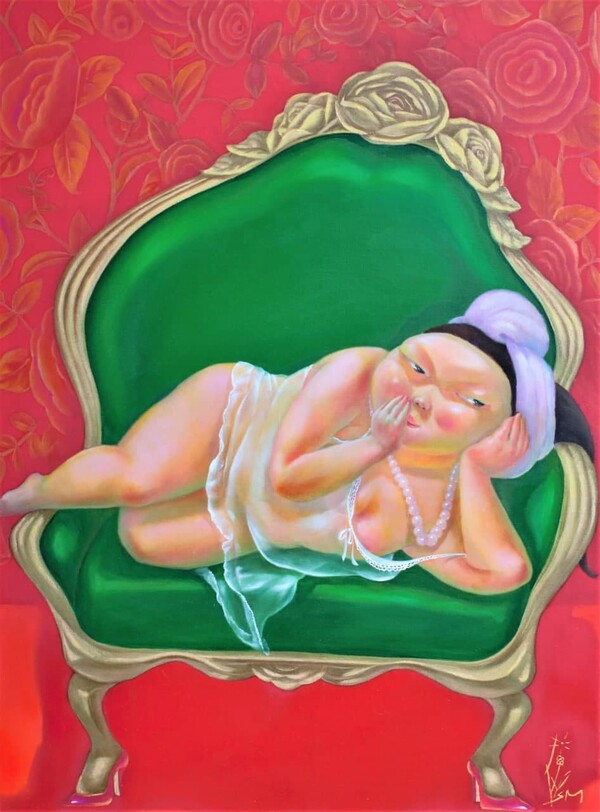

그녀의 작품 속 남녀 주인공은 동일인처럼 보이나 각각 다른 인물들이다. 주인공의 특징적인 비례를 찾기 위해 캔버스 좌우에 일정한 폭을 남기고 한 명의 인물, 또는 마주한 두 명의 인물을 그려봤다. 튜브가 비워진 물감 통 좌우로 각각 인물을 그려넣기도 했다. 텔레비전 화면 가득한 인물의 비례를 유심히 관찰했다. 늘이고 줄이는 과정에서 특유의 신체적인 비례를 갖춘 인물을 찾아냈다. 한동안 꿈을 꿔도 커다란 인물이 어지럽게 꿈 속을 다녀가곤 했다.

생활인으로서 시간, 작업실의 공간적 제약, 경제적 측면 등도 문선미 스타일에 직접적 영향을 끼쳤다. 그녀는 풀기없는 얇은 붓으로 물감을 적게 찍어 자주 희석시키는 방식으로 마티에르라고는 느껴질 수 없는 붓질을 반복하곤 했다.

작가 스스로는 힘겹게 만들어내는 작품들이 색감이 처지며, 가라앉는 느낌의 우울감마저 든다고 보았다. 대부분 여성인 컬렉터들과 관객들은 그녀의 그림에서 위트를 보며 카타르시스를 느낀다고 한다.

작품 감상은 글로 이루어지는 게 아니다. 전시장에서의 직관적인 실견이 가장 좋다. 느끼는 감정과 평은 각자 다르다. 미술 관련 글은 작가의 의식과 서사, 작품이 창작되기까지의 과정과 구조에 대해 보탤 뿐이다.

충청도식의 진지하지 않은 생활의 화법(話法)은 종종 짙은 페이소스(Pathos)가 깔려있다. 인생은 웃는 게 웃는 게 아니지 않은가.

세계적 반열에 오른 중국 작가 우에민쥔(Yue Minjun. 1962~ )의 작품 속 인물의 허허로운 웃음 또한 그러하다. '정치적 팝(political pop)'과 '냉소적 사실주의(cynical realism)'로 특징 지워지는 중국 현대 미술은 국가주의와 개인주의 사이에서 반체제적이고 저항적인 '차이나 아방가르드'가 있었다.

문선미는 제대로 된 레지던시 경험도, 서울에서 활동하지도 않았다. 그녀 작품 속 주인공들의 과비례한 신체와 웃음은 최근까지도 평가받을 수 없었다. 미술 창작 활동은 음악과 다르게 본래 홀로 한다. 글로 표현되든 되지않든 비평은 사람들과의 교류에서 비롯된다. 필자가 본 문선미 작가의 작품 세계, ‘웃는 게 웃는 게 아니야(I'm not really smiling)' 는 향후 그 구조와 서사가 회자되는 계기가 되었으면 한다. 작가 자신 포함, 대상으로서의 얼굴들은 동시대를 나타낸다. 스토리와 메시지 또한 기대된다.

필자는 작가 인터뷰를 작업실에서 갖는걸 원칙으로 하나 예외도 있다. 새해 첫날, 작가가 서울 서초동 아트버스(구 갤러리 쿱)의 지킴이였다. 방문객이 많지 않은 오후, 전시장을 찾은 작가의 팬인 중년 여성이 자연스럽게 대화에 초대되었다.

이어령은 말한다. “대화는 함께 낳는 거예요. 초대해서 함께 낳는 거죠. 이 세상의 모든 생각은 개인이 했더라도 반드시 함께 만든 겁니다.”

작품마다 비중을 달리하며 등장하는 꽃은 정물화의 모델인 화병에 꽂힌 생화 또는 건화와는 다르다. 작가는 10여년전 부터 대학 입시를 치르기 위해 소묘의 대상으로 그렸던 꽃을 소환하였다. 얼핏 비슷해 보이지만 작품 속 인물들은 개별성을 갖고 있다. 누군가를 연상하며 인물 그리 듯 그린 꽃은 시각적 디자인과 처진 듯한 전체 색감을 중화시키는 역할을 한다.

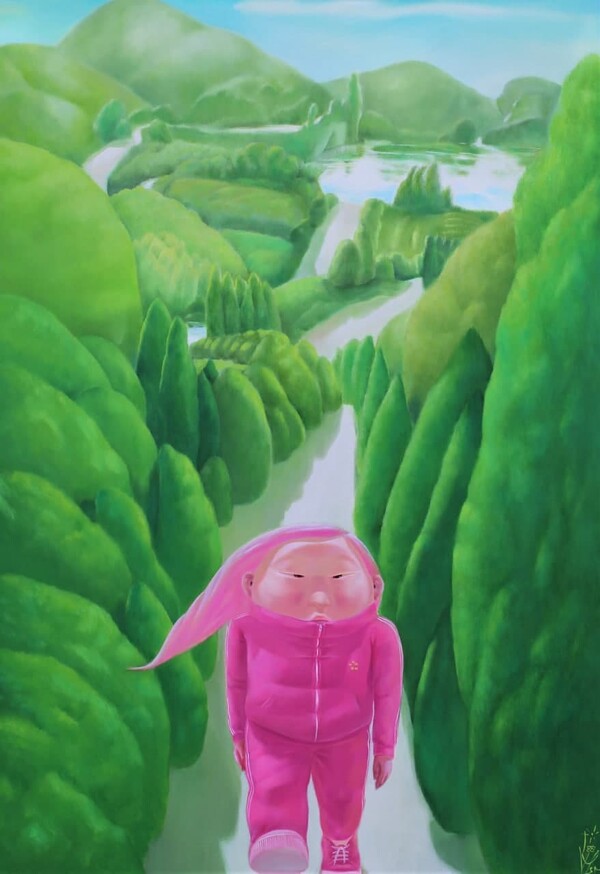

최근 작품에는 동물도 등장시켰다. 나귀의 표정이 익살스럽다. 동물은 어려운 설정이다. 메시지보다는 조형, 리얼리즘에 흐를수 있기 때문이다. 동물과 연관된 ‘꽃마차’에 대한 레트로도 불러 일으킨다. 동물 표현이나 추리닝 복을 입은, 자신이 사는 동네를 은유하는 듯 산수(山水)를 배경으로 걷는 모습은 동양 미학에 닿아있는 느낌이다. 아직은 컬러풀한 꽃을 붙들고 간다.

문선미는 팔남매중 막내이다. 중학 시절, 땅 바닥에 꼬챙이로 뭔가를 그리며 같이 놀았던, 사회 활동을 할 수 없었던 20대 셋째 언니의 죽음은 죄책감으로, 죽음에 대한 공포와 두려움으로 자라났다.

언니의 죽음과 성벽(城壁) 바깥으로 헤맨 듯 한 결혼 생활은 인생에서 빛나는 시절을 유예시켰다. 그림만 그릴수 없었다. 죽지 않으려면 살아야했고, 살기 위해 그림을 그려야하는 아이러니가 반복, 순환되었다. 그녀는 그림을 그리면서도 ‘작가가 아닌’ 역설의 시절을 견뎌야 했다.

전업 작가는 꿈이었다. 주변의 재능은 있으나 스타덤에 오르지 못해 겸업을 해야만 하는 작가들을 보면 동병상련의 감정을 느끼곤 했다. 그러한 연대감이 그녀를 서울 전시로 이끌었고, 오랜 삶의 터전인 내포 신도시에 작업실을 마련하면서 전업의 길로 들어섰다.

미국과 유럽 등에서 활동하는 화가이자 조각가인 보테로(Fernando Botero. 1932~ )는 ‘형태와 볼륨’이 자신의 스타일을 결정하였다. 그에 대해 '전부 뚱뚱하게 그렸다'는 정확한 표현이 아니듯이 현재의 ‘꽃을 든 여자와 남자’는 문선미 스타일을 만들어 가는 과정으로 보인다.

보테로가 회화에서 조각 등으로 장르를 확장했듯이 예술가로서 생의 가장 빛나는 시절로 한 단계 한 단계 밟아가는 작가는 현실에서 그러한 답을 찾아내려한다.

시절 인연으로 만나고 지나쳐 현실 어딘가에 존재한다고 느꼈지만, 어느 순간 지구를 떠나 우주의 어느 별에 사는 이가 작가의 문을 두드리고 있는건 아닐까.

예술가라고 해서 고난의 길을 가야 좋은 작품이 나오는건 아니다. 다만 자유로워야 한다. 인생은 쪼개지고 부서져 바람에 먼지로 흩어지지만 예술가가 고난을 무릅쓰는 이유는 잠시라도, 아니 오랫동안 자유를 누리고 그 정신이 널리 퍼졌으면 하는 마음 때문이리라.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 14년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.