'벽돌미감(美感), 극사실과의 조우' 전시, 2월 22일까지 '스튜디오 끼'

시간>장소>공간

갤러리에 걸리는 작품을 보러 가는 관객은 짧은 여행을 한다. 대도시에서는 대중교통으로 접근하기도 하지만 타도시나 외곽의 전시장을 찾기 위해서는 자동차로 이동한다. 작가 김강용의 신작(新作)은 동장군의 위세로 살짝 언 한강변 철책이 병렬한 자유로를 지나 경기도 파주에서 만날 수 있다. 갤러리를 방문하는 과정은 일종의 시퀸스(sequence·연속된 사건들)이다.

시간(Time)은 장소(Place)를 안내하며 장소는 공간(Space)을 제공한다. 시간이 공간보다 위대한 이유이다.

11년여 세월동안 그의 작품을 경기도 양평 항금리의 작업실과 여러 곳의 전시장에서 보고 느꼈다. 11년여 전 필자가 경영하던 갤러리가 초대한 ‘가을의 전설’ 전시에 출품한 150호 모노톤의 아우라를 잊지 못한다. 서울 도심의 호텔 부속 직방형 전시장에서도 그 작품은 단연 압도적이었다.

2020년 성곡미술관 초대전에서의 나란한 300호 두 점은 마치 그 사이로 불법(佛法)을 수호하는 사천왕들을 모신 천왕문이 열린 듯 보였다. 그 사이는 텅 비었으나 사찰 금당(金堂)에 안치된 부처의 경지를 향하여 나아가는 길로 보였다.

소설이며 영화인 <해리포터>의 주인공은 마법학교를 가기위해 기차역 벽으로 트롤리를 끌고 빨려들어가 시간과 공간을 이동한다. 그날 미술관 밖은 여름 장마 비가 쏟아지고 있었다.

2021년 12월의 시퀸스는 파주 출판단지내 대형 건축물들 사이 ‘스튜디오 끼’(studio Kki)에서 또 다른 광경으로 변환되고 있었다. 전시는 통상 미술관 이나 갤러리에서 펼쳐지는데, '스튜디오 끼'는 '복합 문화 공간'이라는 함의를 담고 있었다. 상업 갤러리 ‘스튜디오 끼’의 경영자는 요즘 주말드라마 '태종 이방원'에서 정도전으로 나오는 배우 이광기이다.

화가에게 창작은 자연을 모티프로 한 사생이 가능한 오랫동안 익숙한 작업실에서 이루어진다. 장소성, 공간은 회화 작업이 이루어지는 과정에 직접적으로 작용한다.

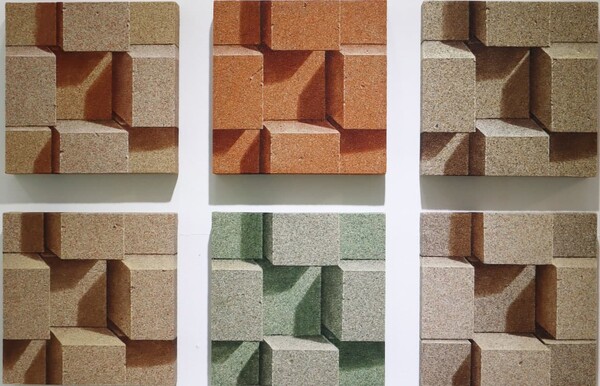

김강용은 4~5년 전부터 작업해 온 작품을 이번 전시 《벽돌미감(美感), 극사실과의 조우(遭遇)》에서 처음 공개하였다. 전시는 2월 22일까지이다. 많은 작가들이 전시에 임박해서 작업에 집중하는 경향이 있다. 김강용은 전시 여부와 상관없이 작업하는 스타일이다. 전시가 다가오면 전시장 환경에 적합한 작품을 몇 점 더할 뿐이다.

화업 50년에 이른 작가의 신작은, 걸맞는 장소성과 공간, 새로운 사고를 가진 갤러리스트를 필요로 한다. 이광기 대표는 10여년 전부터 컬렉터로 작품을 보는 눈을 길렀으며, 작가 발굴 및 육성에 노력해 왔다.

작업 리뷰 : 새로운 실재, 시뮬라크르(simulacre)

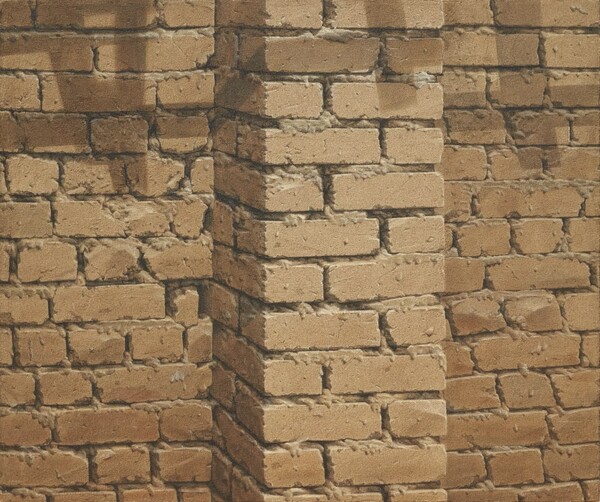

김강용은 1970년대 중반부터 자연과 도시를 대상으로 한 극사실적 기법에 천착하였다. 1980년 벽돌의 단(段)과 단 사이 이제 막 거칠게 미장을 한 회반죽이 드러나는 집의 한 모퉁이 형태를 재현해 충실하게 그려냈다.

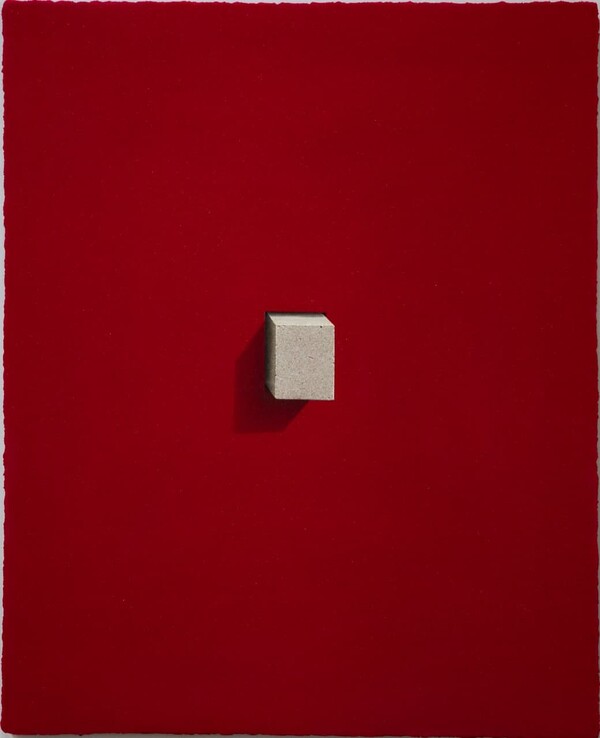

모노톤의 회벽돌은 2008년 서울 전시에서는 컬러로 이행하였으며, 컬러는 다시 모노톤으로 회귀하였다. 그는 5년여 전부터 주로 대상을 표현하던 채색 모래를 캔버스 바탕으로 변환시키며, 대상인 큐브를 하나나 둘로 표현한 미니멀 작업을 해오고 있다.

마당에 내려 앉아 그림자 움직임조차 알수 없는 한 낮의 정적에 휩싸여 먹이에 집중하는 새 한 두 마리를 생각해 보라. 김강용은 서양 재료를 바탕으로 동양적 미학의 입구로 다가가고 있는 듯 보인다.

1920년대 브라크와 피카소가 시작한 큐비즘(cubism)은 '정육면체'를 뜻하는 '큐브(cube)'라는 단어에서 시작되었다. 큐브는 다양한 각도에서 사물을 '통째로' 본다는 의미이다.

그에게 화면에서의 단위 요소는 모래이나, 형태는 벽돌을 연상시키는 스퀘어(square), 육면체의 직방형을 모듈로 한다. 벽돌(brick· brique)은 육면체의 형태와 흙이라는 재료, 화기(火氣)에 굽는다는 공통점이 있다.

직방형 벽돌은 독일 바우하우스와 같은 20세기 모더니즘의 상징이다. 1960~1970년대 한국 사회에서 직방형 회벽돌은 '경제 성장'의 보편적 시각적 코드였다. 1970년대 중반, 김강용에게 시멘트 블록, 벽돌 한 장 한 장을 조적식(組積式)으로 올리던 삶의 현장이 보였다.

작가는 회화 본연에서 벗어나지 않으면서 캔버스에 벽돌의 구성 요소인 '발견된 오브제'모래를 사용한다. 육면체인 벽돌의 입체감은 붓질로 마감한다.

그의 작품 세계는 미술을 구속하는 전통적 선입견을 전복하기에 '개념 미술'이라고 부를수도 있다. 캔버스에 아교와 혼합한 모래를 접착한 뒤 벽돌 형상을 그린다(밀어넣는다). 회화의 일반적 재료인 점액질 물성인 오일이나 아크릴은 보조재일 뿐이다. 서양화 재료의 고정관념을 엎어버렸다. 한편으로는 화면의 구도, 디자인 및 시점(視點) 등 화면 자체의 조형성을 중시하기 시작한다.

1990년대 이후 '현실+장(場)'(Reality+Place)에서 '현실+상(像)'(Reality+Image)'연작으로 이동하였다. 새로운 실재 즉, 시뮬라크르(simulacre)를 거쳐 개념적 작업으로 전환되는 시기이다.

철학자아며 사회학자인 장 보드리야르(Jean Baudrillard. 1929~2007)는 시뮬라크르를 '원본의 상실'로 본다. 보드리야르는 현대를 원본과 복사본(simulation)의 경계가 모호해지며 복제물들이 점차 원본을 대체하는 사회라고 말한다. 더 이상 모사할 실재가 없어지면서 실재보다 더 실재 같은 하이퍼리얼리티(극실재)가 생산된다는 이론을 제창했다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.