[2025년 3월 3일 뉴스버스 픽 경제뉴스]

1월 서울 아파트 평균가격 13억8,289만원...'역대 최고가' 기록

작년 건설 착공·투자·취업 모두 악화…"중장기 생존전략 고민해야"

박사 따도 30%가 '백수', 역대 최고…20대 '청년 박사'는 절반 무직

1. 서민 때린 '먹거리 인플레'…올해도 高환율∙관세전쟁 속 밥상물가 '비상'

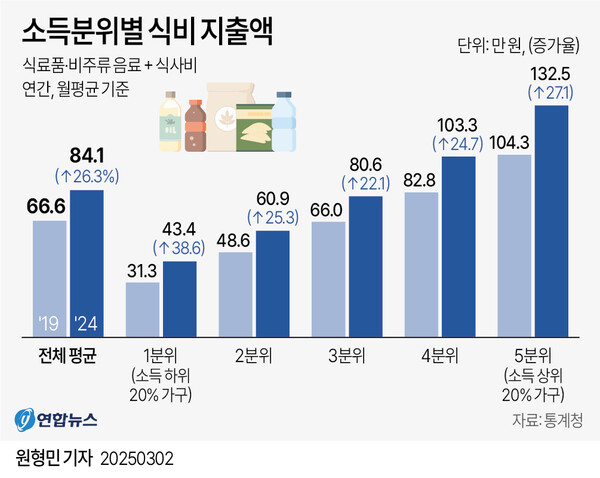

소득 하위 20% 가구(1분위)의 식비 부담이 5년 새 40%나 불어났다. 소득 2~5분위 식비가 평균 25%안팎 늘어난 것과 비교하면 현저히 높은 증가 폭으로, 필수 생계비 비중이 높은 서민 가계의 부담을 더욱 키운 것으로 보인다. 올해 들어 고환율과 미·중 관세전쟁 탓에 수입 물가를 중심으로 먹거리 가격이 한층 들썩이는 조짐이어서 서민층 부담은 더욱 커질 것으로 우려된다.

2일 통계청의 가계동향조사(연간 지출)에 따르면, 지난해 소득 하위 20%(1분위)는 식비로 월평균 43만4,000원을 썼다. 식료품·비주류 음료에 27만4,000원, 외식 등 식사비에 16만원을 각각 지출했다. 1분위 식비는 2019년 31만3,000원에서 2020년 34만2,000원, 2021년 37만6,000원, 2022년 39만9,000원, 2023년 40만6,000원 등으로 늘었다. 5년 전인 2019년과 비교하면 12만1,000원(38.6%) 증가했다.

이는 전체가구 평균은 물론, 다른 소득 분위와 비교해도 가파르다. 전체 가구의 식비는 2019년 66만6,000원에서 지난해 84만1,000원으로 17만5,000원(26.3%) 늘었다. 같은 기간 ▲2분위는 25.3%(12만3,000원) ▲3분위는 22.1%(14만6,000원) ▲4분위는 24.7%(20만5,000원) ▲5분위는 27.1%(28만3,000원)씩 식비를 늘렸다.

대개 저소득층일수록 처분가능소득 대비 식비 비중이 절대적으로 크다. 작년 4분기 소득 하위 20%(1분위)의 처분가능소득은 월 103만7,000원으로, 처분가능소득의 45%를 식비에 투입한 셈이다. 소득 상위 20%인 5분위는 작년 4분기 처분가능소득이 891만2,000원으로, 이 가운데 식비 비중은 15%를 밑돌았다.

2. 용산구 아파트 평균 가격 21억9,880만원…이전 최고가 대비 10.98%↑

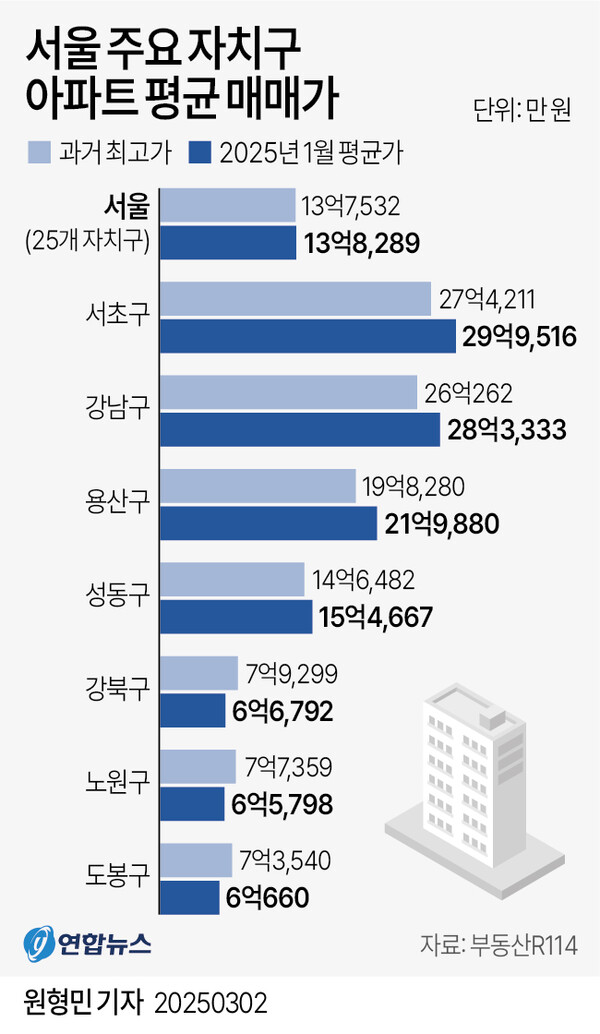

지난달 서울 전체 아파트의 평균 가격이 역대 최고치를 기록했다.

부동산R114가 2일 서울 25개 자치구 아파트 155만가구(임대 제외)의 평균 가격(호가와 시세, 지역별 평균 등을 반영해 산정)을 조사한 결과, 1월 기준 13억8,289만원을 기록했다. 이전 최고가인 2022년 5월의 13억7,532만원을 웃도는 수치다.

부동산 시장이 침체한 상황에서도 서울 평균 아파트 가격이 최고가를 기록한 것은 강남권과 한강벨트 등 일부 지역의 두드러진 상승 때문으로 풀이된다.

서울 용산구 아파트의 평균 가격이 21억9,880만원으로 이전 최고가였던 2022년 8월 대비 110.98%를 기록하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 또 서초구 29억9,516만원, 강남구 28억3,333만원, 성동구 15억4,667만원, 영등포구 13억5,790만원 등도 이전 최고가를 뛰어넘었다.

서울 강남권과 강남 이외 지역의 양극화가 이어지면서 한강벨트를 따라 성동·영등포구 등 일부 지역으로 집값 상승이 확산하는 모습이다. 서울 시내 선호 주거지는 이미 집값이 회복세를 넘어 이전 최고가보다 높은 상황인 셈이다.

광진구와 송파구, 양천구, 마포구 등의 아파트 값도 전고점에 근접했다. 다만 노원구, 강북구, 도봉구 등은 더딘 회복세를 보이고 있다. 윤지해 부동산R114 수석연구위원은 "서울 아파트 가격은 2021~22년 급등했다가 2년간 숨 고르기를 하며 조정을 받았으나 지난해부터 이른바 1급지 위주로 가격이 회복됐다"면서 "이 1급지가 전체 평균가 상승을 이끌면서 서울 집값이 모두 회복됐다"고 설명했다.

3. "건설업, 경제 및 인구 구조 등 부정적 환경 탓 과거 성장세 기대 어려워"

지난해 건설 경기 침체가 이어지며 수주, 착공, 고용과 관련된 주요 지표가 모두 나빠졌다. 올해도 건설 경기가 부진할 전망인 가운데 건설 산업도 장기적인 생존 전략을 고민해야 한다는 분석이 나왔다.

대한건설정책연구원 박선구 경제금융실장이 2일 내놓은 '건설경기 전망'에 따르면, 건설 경기 선행 지표인 건축 허가 면적은 지난해 총 1억2,589만㎡로 전년 대비 6.8% 감소했다. 2023년(1억3,508만㎡)에도 전년 대비 25.6% 줄어 2년 연속 허가 면적이 쪼그라들었다.

지난해 허가 면적은 최근 10년(2015∼2024년)간 평균 허가면적(1억6,088만㎡)의 78.2% 수준에 그친다. 지난해 착공 면적은 총 7,931만㎡로, 허가 면적의 63.0%에 그쳤다. 10년 평균 착공 면적(1억1,800만㎡) 기준으론 67.2% 수준으로 2022년부터 3년 연속 평균치를 밑돌았다.

지난해 건설 수주액은 총 209조8,000억원으로 전년 동기(206조7,000억원) 대비 1.5% 늘었다. 수치상으로는 소폭 반등했지만 감소폭이 워낙 컸던 전년 대비 기저 효과일 뿐 실질 성장률은 제로 수준이라는 게 박 실장의 설명이다. 수주액은 2018년(154조5,000억원)부터 2022년(248조4,000억원)까지 4년 연속 증가하다가 2023년에는 전년보다 17.4% 줄었다.

지난해 건설업 취업자(206만5,000명)는 전년보다 2.3% 줄어 2년 연속 감소했다. 올해 1월 취업자도 전년 동기 대비 16만9,000명 줄어든 192만1,000명으로 집계돼 취업 상황은 계속 나빠지는 모양새다. 건설업 취업자가 200만명을 밑돈 것은 코로나19 팬데믹 당시인 2021년 2월(198만명) 이후 약 4년 만이다.

수익성도 크게 악화하고 있다. 자산 또는 매출액 500억원 이상 건설 기업의 미수금은 2023년 32조5,000억원으로 전년보다 21.3% 증가했다. 미수금은 2015년(16조6,000억원) 이후 8년 연속 늘었다. 이자보상배율(영업이익/이자비용)이 1 미만인 기업은 2023년 기준 47.5%로 나타났다. 절반에 가까운 중대형 건설사가 영업이익으로 대출 이자도 갚지 못한 셈이다. 작년 2분기 기준 건설업 영업이익률은 평균 3.0%로 전체 산업(6.2%)의 절반에도 미치지 못했다.

지난해 종합건설기업이 폐업 신고를 한 건수는 총 641건으로 2005년 이후 19년 만에 최대치를 나타냈다. 올 들어서도 신동아건설, 삼부토건, 대저건설, 안강건설 등 4곳이 법원에 기업회생을 신청했다. 박 실장은 "건설 착공이 2022∼23년 큰 폭으로 줄어들어 올해도 건설경기 부진은 불가피하다"며 "중장기적 측면에서 건설투자는 경제성장률을 하회할 가능성이 높으며, 경제 및 인구구조, 지역 쇠퇴, 건설산업 여건 등 부정적 환경으로 과거의 성장세는 기대하기 어려운 만큼 새로운 생존 전략과 지속 가능성에 대한 고민이 필요하다"고 진단했다.

4. 여성 박사가 더 취업 어려워…취업해도 연봉 2,000만~6,000만원 박봉

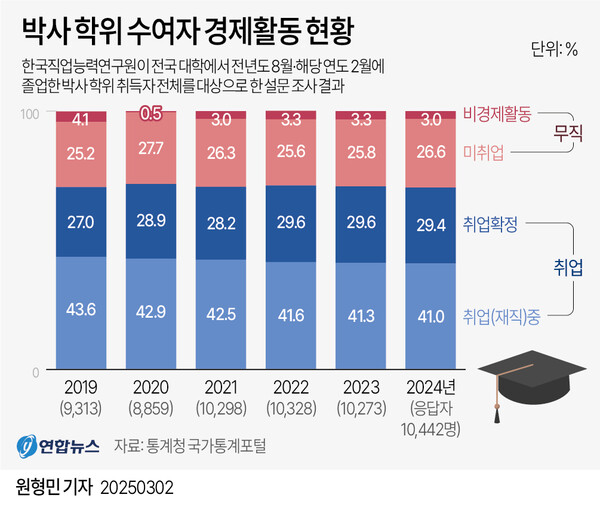

지난해 박사 학위 수여자 10명 중 3명꼴로 '백수'였다. 30세 미만 청년 박사는 절반 가까이 직업이 없었다.

2일 통계청 국가통계포털에 따르면 '2024년 국내 신규 박사학위 취득자 조사' 결과, 응답자 1만442명 중 현재 재직 중이거나 취업이 확정된 비율은 70.4%였다. 미취업(실업자)은 26.6%, 취업도 실업도 아닌 비경제활동인구는 3.0%였다. 이는 한국직업능력연구원이 전국 대학에서 전년도 8월과 해당 연도 2월에 졸업한 박사 학위 취득자 전체를 대상으로 한 설문 조사 결과다.

일자리를 확보하지 못하거나 구직 활동을 하지 않은 '무직자' 비율은 총 29.6%로, 2014년 관련 조사를 시작한 이래 가장 높았다. 무직자 비율은 2014년 24.5%에서 시작해 2018년까지 25.9%로 20%대 중반에 머물렀지만, 2019년 29.3%로 껑충 뛰어올랐고 지난해 역대 최고치를 찍었다. 인공지능(AI) 기술이 통념과 다르게 고소득·고학력자의 일자리를 더 많이 대체할 가능성이 있다는 한국은행 등의 전망도 나오고 있어 고학력자의 일자리 부족 현상은 더욱 가속화할 우려가 있다.

지난해 박사학위를 딴 30세 미만 응답자 537명 중 무직자는 47.7%로 역시 관련 조사를 시작한 이후 가장 높았다. 구직활동을 했음에도 일자리를 구하지 못한 실업자가 45.1%였고, 2.6%는 구직활동도 제대로 하지 않은 비경제활동인구였다.

성별로 보면 무직인 여성 박사 비율이 남성보다 더 높았다. 작년 무직자 비율은 남성 박사(6,288명) 중 27.4%, 여성 박사(4,154명) 중 33.1%로 각각 나타났다. 무직자의 전공을 보면 예술 및 인문학이 40.1%로 가장 높았다. 자연과학·수학 및 통계학(37.7%), 사회과학·언론 및 정보학(33.1%) 도 비교적 높았다. 반면 보건 및 복지(20.9%), 교육(21.7%), 경영·행정 및 법(23.9%) 전공자는 상대적으로 낮았다.

그나마 일자리를 구한 취업자의 절반 가까이는 2,000만∼6,000만원 수준의 연봉을 받았다. 취업한 응답자 7,346명 중 27.6%가 2,000만∼4,000만원 미만을, 19.8%는 4,000만∼6,000만원 미만을 받았다. 1억원 이상 고액 연봉자는 14.4%였다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.