[뉴스버스 심정택의 미술작가 평론 '미술딜라이트']

‘필락경우’(筆落驚雨 : 붓을 들면 비바람도 놀란다-두보)는 중국 당 시대, 두보(杜甫)가 이백(李白)을 그리워하는 마음을 담은 시 ‘이백에게’(寄李白)의 일부이다. 이백은 시선(詩仙), 두보는 시성(詩聖)으로 불리운다.

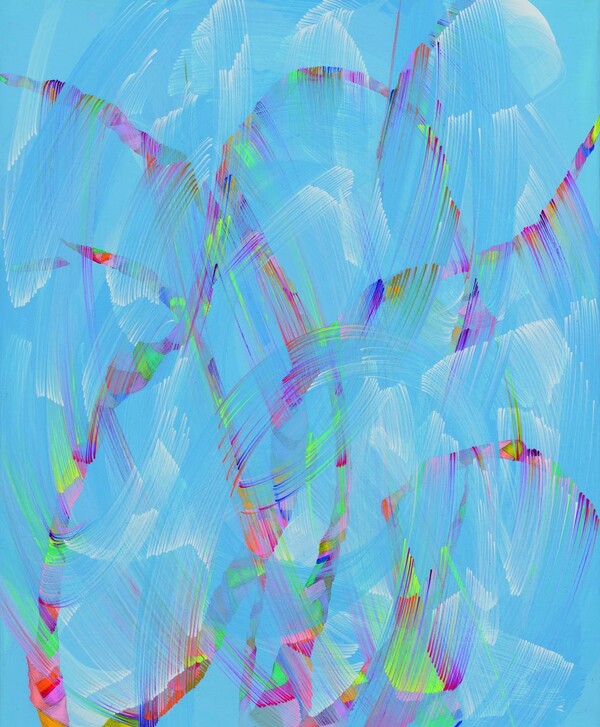

희배(Hee Bae·배희경·54) 작가의 빛비(Lightfall), 잘가 벚꽃!(Goodbye, Cherryblossom!) 하늘에서 4월까지(From 'Sky' to 'April'), 빛들이 흔들리네(Rays are swinging) 등 최근 작품들을 SNS에서 접한 순간 두보의 시가 떠 올랐다. 지난 겨울 파주 전시장에서 만났던 작품들과는 확연히 다른 결을 포착했기에 8개월 만에 경기 부천시 원미구의 작가 작업실을 찾았다. 하늘 감각(Sky Sense)은 일련의 ‘빛비(Lightfall)’ 시리즈의 모태가 되는 직전 작품들로 평 붓으로 한 획에 긋되 춤추듯 자유로운 형태와 색면이 특징이다.

희배는 수원화성의 융건릉 숲길을 걸으며 너무도 생생히 온 몸으로 시공을 초월한 무언가가 전해져 오는 경험을 했다. 융릉은 왕으로 추존된 장조(세도세자, 1735~1762)와 그의 비 헌경왕후(혜경국 홍씨) 능이며 건릉은 장조와 헌경 왕후의 아들이자 조선 제 22대 왕인 정조와 효의 왕후의 능이다. 사도세자가 뒤주에 갇히자 어린 세손(정조)은 “아비를 살려달라”고 울부짖었다. 햇살은 능에 수직강하하지만 숲에는 가지런히 비켜 들어온다.

희배는 융건릉의 금강송과 황금송 숲길에서 인도 서부 구자라트(Gujarat) 주의 공업 도시 바로다(Baroda) 인근 반얀 숲을 본 듯하였다.

희배는 스스로를 바깥에 있는 사람, 디아스포라(diaspora)의 삶을 산다는 인식을 가진다. 희배는 서울에서 대학을 졸업한 몇 년 뒤 서른의 나이로 타대학의 미대에 다시 입학하였다. 새로운 4년간 주변 사람들과 소통이 쉽지 않아 컴퓨터 앞에서 많은 시간을 보냈다. 졸업과 동시에 미국 유학을 떠나 샌프란시스코와 L.A를 거점으로 수업과 작업에만 열중하였다. 비로서 주변을 살펴볼 수 있는 여유를 갖게 되었다.

5년만에 갑자기 한국에 들어오게 돼 작업의 호흡과 맥락을 잇는 감성 확보가 쉽지 않은 채로 쿤스트독 정기공모에 당선되었다. 가상과 실재를 오가며 부유하는 삶의 모습을 머그 게임인 리니지의 캐릭터와 풍경 속에 담아내었다.

희배와 리테시 아즈메리(Ritesh Ajmeri·44) 작가는 2009-2010년 국립현대미술관의 고양 레지던시에서 만나 2013년, 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제 레지던시 홈 아트 트랜스(HOM Art Trans)에 초대받았다. 이후 두 예술가는 한국과 인도를 오가며 관습, 사회적, 정치적 가치관의 차이, 상이한 기후 등을 객관화하여 풀어내는 작업을 이어오고 있다.

희배에게 인도와 한국을 오가며 맞부딪치는 생경한 자연(시간, 장소)과 홀로 마주치는 상황들을 작업 주제와 방향으로 삼기로 했다. 작업 모티브는 사람과의 관계, 즉 사람이다.

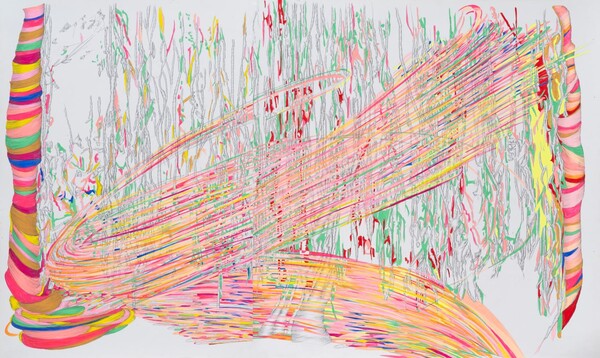

인도의 초여름은 한국의 봄, 벚꽃 피는 시기와 유사한 느낌이 있다. 인도에서 작업하면 한국에서 붓질하던 느낌을 기억해 그리려고 한다. 평 붓으로는 크게 그리고 세필(細筆)로는 갈래를 만든다. 색이 만들어지게 되는 배경이 보인다고 한다.

색, 선, 형태에 대한 어떠한 레퍼런스도 없이 시간적으로 거슬러 올라가는듯한 작업을 하며 시각적으로 인지하는 통로를 찾아낸 듯하다고 한다.

약 2,500년전 인도의 동북쪽 ‘보드 가야’(Bodh Gaya)에서 ‘깨달음을 얻은 자’, ‘붓다’(Buddha)의 그 깨달음을 작업에서 체득한 것이다. 고타마 싯다르타가 깨달음을 얻은 보리수는 수종이 아니라, ‘깨달음을 얻은 나무’ 뜻의 고유명사이다.

붓의 흐름을 따라가며 역사적 장소에서 시간을 거슬러 올라갔으며, 삶의 터를 오가는 공간 속에서 만났던 익숙한 무언가(존재)를 끄집어 내었다. 작가는 자신의 절제되어 보이는 자유로움은 필자가 잠시 희배 작가 글의 모티브를 가져오려 했던 이우환(1936~ ), 이강소(1943~ )의 작품 세계를 이루는 붓질과는 다르다고 말한다.

붓의 흐름이 만들어내는 탐미가 선이 되고 색이 된다. 대담하고 단순한 색은 구조와 형태를 강조하기 위한 장식이자 또 다른 구조를 이룬다. 색은 내용과 형식을 아우른다. 무채색과 유채색, 드로잉과 페인팅의 구분이 없다. 희배에게 드로잉은 페인팅의 보조 수단이 아니다. “드로잉이라는 개념 자체를 가지고 있지 않다.”고 한다. 수년 전 작업한 드로잉 위에 채색을 한다. 완전히 서로 다른 감성이 만나 하나의 작품이 된다. 드로잉이 오래 된 숲이라면 페인팅은 그 숲에 새로 든 햇살이다.

작업은 순차적으로 연필, 목탄 재료에 물감이 추가되었고, 화판은 캔버스보다 생각과 느낌을 빠르게 옮길 수 있는 종이(판화지)를 사용한다.

감각적 사유의 통로를 찾다

‘회화에서 색과 색이 만나 이루는 구조’는 한국전통 건축인 사찰의 일주문(一柱門) 등에서 보는 공포(栱包)에 비유할 수 있다. 공포는 처마 무게를 받치기 위해 기둥머리에 맞춰 댄 나무쪽이다. 공포는 화려한 단청(丹靑)에 따른 각인효과가 크다. 공포는 구조뿐 아니라 장식의 역할도 한다.

자크 데리다(Jacques Derrida, 1930~2004)는 <현전과 부재, presence and absence >를 흔적(trace)으로 설명한다. 동물이 지나간 발자국, 수레가 지나간 바퀴자국이 흔적이다. 흔적은 ‘있다’, ‘없다’고 확정적으로 말할 수 없는 ‘비확정성(undecidable)'이 있다. 흔적은 있음과 없음 사이에 애매하게 걸쳐 있는 경계이다.

시간, 그것은 어떠한 색으로도 대치될 수 없는 미친 흐름이었고, 장소, 그것은 어떠한 선으로도 치환될 수 없는 힘찬 감성이었다. - 작가노트 중

희배에게 시간(time)과 공간(space) 요소로서의 장소(place)는 중첩되어 있다. 공간의 내부와 외부는 대립되어 있다. 작가는 작품에 녹아들어가는 자신의 서사도 결국 스스로 품고 만지고 느끼는 것은 색깔과 물질이라고 본다. 작가는 인도와 한국을 오가며 겪은 이주 문제나 사건, 사람과의 관계에서 자신을 중심으로 장소, 기억, 감정, 현상 등이 혼재되어 일어나는 순간을 화면으로 옮겨 왔다.

이번 전시 무등등(無等等 Mu Deung Deung)에 선보이는 ‘빛비(Lightfall)’ 작품들은 빛이 비처럼 쏟아지는 숲속 풍경에서 시작되었다. 섬에서 빛은 거침없이 수직강하 한다. 숲의 빛 비는 춤을 춘다. 희배 작가는 작업의 모티브가 된 인도의 반얀 숲이든 한국의 소나무 숲이든 빛들이 여러 갈래의 선, 색깔들로 겹겹이 쌓여 모든 것이 정지하는 듯한 '형언 불가의 공간'(L'Espace indicible), ‘무등등(평등)’한 장소를 그렸다. 전시 무등등은 서울 강남구 이브갤러리에서 8월 30일부터 9월 30일까지이다.

지난 22일 필자는 이번 글과 관련 희배 작가와 두번째 인터뷰를 마치고 부천시청역에서 7호선을 타고 가다 중간에 내려 친구를 만나 한 잔 하였다. 그 시각 작가 작업실에서 멀지 않은 호텔에 불이 나 많은 이들이 세상을 떠났다. 고인들의 영혼이 빛비가 되어 평화로운 숲에 안착하기를 기원한다.

심정택은 2009년 상업 갤러리(화랑) 경영을 시작한 뒤 지금까지 국내외 400여 군데의 작가 스튜디오를 탐방했다. 그 이전 13년여간 삼성자동차 등에 근무하였고 9년여간 홍보대행사를 경영했다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 기사 60여편, 2019년 4월부터 작가 및 작품론 중심의 미술 칼럼 200여편, 2019년 10월 ~2023년 4월 매일경제신문에 건축 칼럼(필명: 효효) 160여편을 기고했다. <이건희전, 2016년> 등 3권의 저서가 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.