김상경 개인전 'Landscape in Jeju and Hawaii', 서울 '떼아뜨갤러리'서 13일까지

2009년 가을, 필자가 방문한 미국 뉴욕의 페이스갤러리에서는 데이비드 호크니 (David Hockney, 1937 ~ ) 회고전이 열리고 있었다. 벽면 가득 작가 특유의 풍경은 밝은 색조로 대비되었다. 길의 종착점이자 숲의 시작점, 잘라낸 밑둥이 선명한 나무가 쌓인 산판(山坂)의 풍경이었다.

사생을 위해 호크니가 즐겨 찾는 곳은 고향인 영국의 요크셔 지방이다, 한 장소를 계절이 바뀔 때마다 찾는다. 즉석에서 사생한 작품은 원화(原畵)가 되기도 하고, 대형 작품의 에스키스(esquisse·초벌 그림) 가 되기도 한다.

사생 현장에서 대형 전시장에 거는 작품 크기로 풍경이 한눈에 들어오지 않아 에스키스는 현장 사진을 참고로 작업 공간에서 최종 마무리된다. 호크니는 풍경에서 마주한 대상에 대한 첫 생각을 중요하게 생각하며 그대로 밀고 나간다.

김상경 작가의 작업 과정도 호크니와 크게 다르지 않다. 김상경이 처음 당도하는 곳의 인상과 느낌은 크게 다가오기에 그 장소를 사진으로 기록 후 작업실에서 스케치한다. 대형 작업들은 4(33×21cm) ~15(65×50cm)호 크기로 작게 제작하여 자신의 의도를 먼저 분명히 잡아내고 화폭에 원래의 느낌을 충분히 드러나게 보완하는 방식이다.

첫 번째와 두 번째 개인전은 판화 작업이었다. 음악은 직접적인 조형 언어의 하나로 드러내지는 않았으나 전시장에 작업 과정에 함께 했던 뉴에이지 음악과 함께 비발디의 사계를 틀었다. 사계절의 변화가 뚜렷한 풍경 그리는 화가로의 길을 암시하는 비언어적 조형 언어였던 셈이다.

한편으로는, 동양에서 보는 서양적(Occidental) 정서에 대한 공감이 없으면서도 오일이나 아크릴 등 재료에 대한 사용만으로 ‘서양화를 한다’고 할 수 없었기에 웨스턴 음악을 장르를 가리지 않고 즐겼다.

2004년 세 번째 전시는 가족을 주제로 한 인물화 전시였다. 몽환적이면서도 뚜렷한 색감이 특징이라는 평가를 받았다. 작가의 미덕은 날 것 그대로를 토해내는 듯 명도와 채도를 극단적으로 밝거나 어둡게 쓰는데 있지 않다. 인간의 복잡한 감정을 드러내는 색을 찾아내거나 만들며(調色) 이를 미학적으로 구사할 줄 알아야 한다.

김상경은 자신이 졸업한 예고와 대학 동창들이 유학을 가고 직업 작가로 활동하는데 반해 작업 관련해서는 발이 묶였다. 예술 학교 미술 실기 교사이면서 집안 일을 하며 선인장 등 작은 소재를 대상으로 ‘그리긴 그렸다’고 한다.

자연의 생명력이 살아있는 풍경은 작가에게 창작 의욕을 북돋는 계기를 만든다. 작가 김상경에게 뇌수술 직후의 제주도의 오름이 그랬다. 작가는 ‘다시 살아났다’고 말한다. 수술 직전 여러 상념이 떠올랐다. 자신을 위해 한 게 없었다.

마취에서 깨어나기 전 꿈을 꾼 듯 했다. 영화인지 드라마인지 불분명하나 <초원의 빛>에서 연상되는 꼬마 여자아이가 뛰어가고 있었다. 마취와 꿈, 무의식이 뒤섞인 상태에서 깨어나 그림을 그려야겠다는 욕망이 강하고 올라왔다.

2010년 겨울 아이들을 데리고 제주도를 찾았다. 그렇게 넓은 하늘을 느껴본 건 처음이었다. 거리, 상점, 행인들과 같은 도시의 수평적 풍경에만 익숙해져 있었기 때문이다.

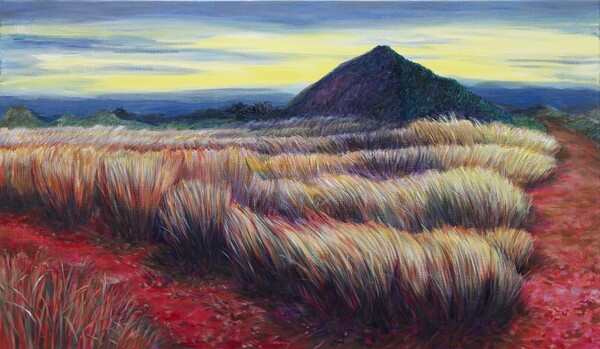

예약을 해야 방문할 수 있는 거문 오름에서 천남성 열매, 고사리, 갈대, 억새 등 식물의 유선형 선들과 다채로운 색감, 강한 바람에 흔들리는 움직임, 시야에 가득 찬 하늘과 구름의 흐름 등은 강한 생명력을 지니고 있었다.

이후 수 차례 찾은 거문 오름은 과거와 현재, 미래의 시간이 한 공간에 멈춰있다는 느낌을 갖게 했다. 감각을 새롭게 열어 마주한 경이로운 시공간을 미치도록 표현하고 싶었다.

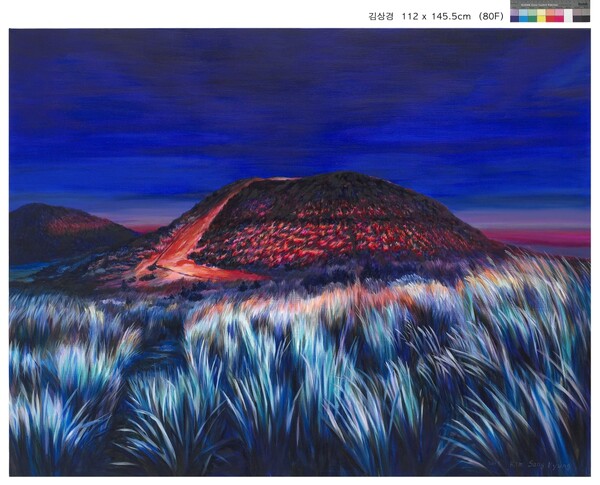

3개의 분화구(굼부리)와 6개의 봉우리로 이루어진 표선면 가시리 따라비 오름은 흙이 붉었다. 푸른 하늘과 대비된 붉은 땅의 색이 강렬한 생명력의 느낌으로 다가왔다. 그 땅은 여신이 지배하는 듯 보였다. 가족에 충실하게 살아온 자신과도 동일시되어 보였다.

붉게 드러난 흙은 대상의 본질이다. 표현을 위한 색의 선택과 조색은 관객이 보기에 불편할 수도 있다. 풍경 속 길에 따라 여러 방향으로 나뉘는 색의 흐름은 화면을 역동적으로 연출한다.

아이들은 제주에서 모티프를 받아 그린 그림을 보면 공감하며 반응을 보였다. 2015년 2016년 연이어 풍경화 전시회를 가졌다. 새별 오름 등을 주요 소재로 다루었다.

2018년에는 들불 축제의 밤과 새벽의 인상을 작품으로 발표했다. 매년 정월대보름에 열리는 축제는 지난 해의 액운을 떨치고 새해 복을 기원한다.

“거대한 불이 만들어내는 붉은 이미지는 참여한 사람들의 열망을 상징하듯 뜨겁고 폭발적이다.(…) 열망이 헛되고 덧없다는 깨달음에 직면한다.”(김상경)

<새별오름, 2018>은 불이 잦아들고 차가운 새벽이 오는 순간, 열망이 잠재워지고 이성이 눈뜨는 순간을 표현하였다.

들판을 태워 무언가를 기원하는 주술과도 같은 축제에 참여하며 느낀 순간적인 허무는 미술사적으로는 17세기 네덜란드(플랑드르) 지역에서 유행한 정물화 장르인 바니타스(Vanitas) 에서 극명하게 드러난다.

바니타스는 ‘Vanitas vanitatum et omnia vanitas’ (헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다) 경구에서 유래한다. 삶의 덧없음을 상징하는 해골, 책, 촛불, 꽃, 보석 등을 그린다. 해골은 생명, 책은 지식, 촛불은 시간, 꽃은 젊음, 보석은 재물의 유한함과 헛됨을 상징한다.

꽃은 곧 시들 수 있어 “죽음을 기억하라”라는 뜻의 라틴어 ‘메멘토 모리’ (memento mori)와 일맥상통한다. ‘지금 현재를 맘껏 살고 즐기라’는 카르페디엠(carpe diem)으로 귀결된다.

4년여전 아들의 사관학교 합격을 기념해 가족 여행을 간 태평양 한 가운데 하와이는 제주도와 유사하다는 느낌으로 다가왔다. 지금까지 네 개의 큰 섬 중 세 곳을 찾았다.

하와이는 제주보다 강렬한 햇볕과 키 큰 나무들, 다양하고 화려한 식물군들을 보며 이를 누렸던 인간의 삶은 좀 더 윤택하지 않았을까 생각했다. 하와이 자연에서 모티프를 얻은 작품들은 강렬하고 화려한 색채로 표현되었다.

하와이는 영화 <친구>에서 ‘니가 가라 하와이!’라는 대사로 많이 희화화되었다. 역시 하와이의 와이키키 해변에서 차용한 임순례 감독의 음악 영화 <와이키키 브라더스> 는 삶의 희망을 말한다.

우리의 길은 다를지라도 우리는 같은 땅에 서 있다. Our paths are different, but we stand on the same earth : 책 <be you> - 지은이 허다솜

길은 풍경의 일부이고 풍경 그 자체이다. 여행객으로 그 자리 한가운데 선다 한들 ‘그냥 지나쳐 가는 풍경’을 작가는 전후로 또는 좌우로 시선을 멀리 널찍하게 펼쳐 보인다.

위의 그림은 세 폭 짜리(130×160cm + 130×160cm + 130×160cm) 거문오름 작품 중 가운데 작품이다. 옆으로 펼쳐진 작품 속 왼쪽 너머 늦가을의 단풍 나무 위로 또 다른 풍경대인 상록수가 있다. 작품 속 종종 화자로 등장하는 강아지는 작가 자신이다. 풍경 한 가운데 선 인간은 길을 잃고 헤매었을 것이다.

“대상은 나의 손과 힘을 통해 그렇게 그려지지 않았으면 보는 이들에게 그냥 지나쳐가는 풍경 이었을 것이다”(김상경)

제주와 하와이에 자생하는 까마귀가 내륙과 대륙의 생태계와는 단절된 섬 안에 엉클어져 살아가는 동식물과 함께 풍경 속 주인공으로 등장한다.

16세기 풍속화가 페테르 브뤼헐(Pieter Bruegel the Elder, 1528~1569)의 대표작 ‘눈 속의 사냥꾼’ (Jagers in de Sneeuw, 1565)에서는 화폭의 중심으로 향하는 나무 위 까마귀가 가지를 차고 날아오르는 모습으로 묘사된다.

카스파 다비드 프리드리히(Caspar David Friedrich, 1774~1840)의 ‘까마귀 떼가 있는 나무’( L'Arbre aux corbeaux, 1822)를 보자. 나무와 까마귀는 절대적인 자연을 대표하며, 죽음과 절망을 상징하는 독일 낭만주의에서 흔히 사용하는 전형적 이미지이다. 까마귀는 나무에 앉아 있고, 하늘을 날아다닌다.

제주 작가 변시지(1926 ~ 2013) 작품에는 하늘과 태양, 소나무와 조랑말, 돌담과 까마귀가 반복적으로 등장한다.

김상경 작품에 자주 등장하는 까마귀는, 인간의 언어가 존재하지 않을 때 동굴에 날아든 새가 박제된 고대 생물이 되살아나 주인공이 된 듯 하다. 까마귀는 사람 없는 풍경의 실제 대상이면서 상징이다.

작가는 제주도의 삼나무 숲에서 까마귀의 존재를 처음 접했다. 무시할 수 없는 소리 때문이었다. 장소에는 그 ‘장소의 혼’(Genius Loci)이 있다. 작가의 그림에서 큰 비중을 차지하는 까마귀는 풍경 속 장소의 수호자처럼 보이기도 했다.

김상경이 ‘그리고자 하는’ 열망은 마치 2차원에서 3차원으로 옮겨가듯이 풍경(세상)을 바라보는 시각(선)이 바뀌었기 때문에 가질 수 있었을 것이다. 삶의 회복을 위해 찾은 제주, 하와이라는 물 위에 솟은 특정 장소의 풍경은 강력한 모티프가 되었다.

나는 그랬다. 굳이 풍경의 장소를 제주도나 하와이라고 지칭하지 않는 게 좋겠다 했다. 김상경의 풍경은 인간의 보편적 정서를 투영하고 있다. 살아 숨쉬는 경계에서 죽음의 영역으로 넘어가는 ‘슬픈 두려움’ 조차도 감싸는 힘이 있다.

작업실의 공간 크기 등 환경이 바뀌면 김상경의 작품은 다른 풍경을 뿜어낼 것이다.

데이비드 호크니의 작품 <와터 근처의 더 큰 나무들 ·Bigger Trees Near Warter. 2007년>처럼, 또는 북송 시대 범관의 <계산행려도> (谿山行旅圖·1010년께) 처럼, 스펙터클 하거나 다른 시선으로 보아야 하는 그림이 나올 것이다.

제주도를 모티프로 시작된 작업은 정서적이고 예술적인 감각 회복, 자연이라는 대상을 접한 기억 의식은 삶의 치유, 예술가의 자존심 회복 등으로 나타났다.

구상(具象)은 작가 스스로의 정신이 배어있다. 풍경화는 작가의 자화상이기도 하다. 김상경은 궁극적으로는 작품 세계의 출발점이었던 인물로 원점회귀하는 조짐도 보인다.

김상경의 개인전 <Landscape in Jeju and Hawaii> 는 서울 종로구 평동 서울시교육청 건너 떼아뜨갤러리에서 13일까지이다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 14년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.