전시는 파주 출판단지 스튜디오끼에서 6월 30일까지

“Can You Hear Me? NanaAstro”

‘나나아스트로’(NanaAstro)는 생경하다. 나나는 이경미 작가의 작품에 늘 따라 다니는 시그니처이자, 화폭 속 주인공이자 캐릭터이다. 작가가 실제 키우던 고양이 이름이기도하다. 그 나나를 떼어내 컨텐츠 기획자이기도 한 작가의 남편 김시경이 주도하는 Project SKM의 새로운 캐릭터가 되었다. 전시 작가도 <이경미 with Project SKM>이다.

나나아스트로는 레진(resin)에 페인팅을 한 투시 헬멧 쓴 우주복 차림이다. 이번 스튜디오끼 전시의 컨셉은 ‘반려묘 나나가 우주로 떠나 여행을 마치고 우리에게 다시 돌아온다는 마음을 표현했다’이다. 통상 SF(Science Fiction)를 기반으로 한 비주얼 사물은 서사 스토리 텔링 전개 이후에 등장한다. 작가와 컨텐츠 기획자는 휴대폰, 인터넷 등 디지털 환경에 친숙한 MZ 세대인 관객들이 나나 스토리를 충분히 안다고 전제하고 있다.

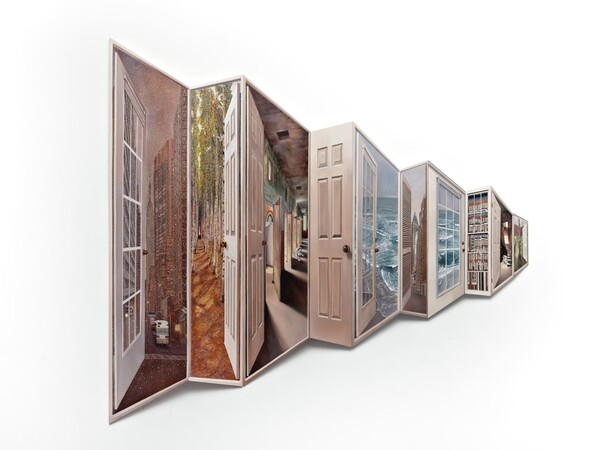

2006년 첫 개인전, 작품 <나나 3. 2006년>은 생생하게 살아있는 고양이 나나의 눈빛이 화폭 전체를 지배한다. <아홉 개의 문. 2006년>은 문이라는 구조를 프레임화시켜 바다의 풍경을 그렸다. <Street on the Table. 2008년>은 동명(同名)의 에셔(Maurits Cornelis Escher)의 목판화를 오마주하여 입체적 착시까지 구조화하여 그려냈다.

이경미 작가는 현재까지 스트릿(STREET), 뉴 버티컬(NEW VERTICAL PAINTING), 벌룬(BALLOON SERIES) 등 3개 계열 작품군을 형성하고 이번 전시부터는 나나아스트로 시리즈를 새로 런칭한 듯 보인다.

동시대 주요 작가에 포함될 수도 있는 이경미의 유·청소년기 성장 장소 혹은 그녀를 만든 무의식적 배경에 대한 분석은 작품 세계를 이해하는 핵심적 경로이다.

외면할 수 없는 경주

필자는 수년 전 동대구역에서 KTX를 타고 신경주역에 불과 17분 만에 도착하여 당황한 적이 있다. 몇 년 뒤 독일 뒤셀도르프에서 기차로 쾰른까지 20여분 걸렸을 때도 마찬가지였다. 현재 필자에게 대구-경주와 뒤셀도르프-쾰른은 동일한 맥락의 타자화된 공간이다.

1970년대 생인 작가는 유아기를 벗어나서부터 초등학교 시절까지 어머니의 장기 부재로 친인척 집에 자주 맡겨졌다. 경주시 강동면 다산리에서 오래 살았다. 어린 이경미는 공휴일이나 명절에 보문단지 등 사람들이 많이 모이는 곳에서 알루미늄 호일에 헬륨(He) 넣은 풍선을 팔던 아버지를 도와야 했다. 경주역과 인근의 성동시장, 봉황대도 언급한다. 경주여중, 경주여고를 다녔다. 학교에서는 이상한 아이였다. 말을 잘 들을 것 같으면서도 듣지 않았고, 학교의 규율을 따르지 않았다고 한다.

1960년대 중반, 초등학교도 들어가기 전 필자의 경주에 대한 박제화된 기억 이미지와 1990년대 중반까지 일상의 삶을 산 작가와는 인식 자체가 다르다. 중국 출신의 장률 감독의 극영화 ‘경주’(2014년 개봉)는 역설적으로 경주에 대한 객관적인 시각을 제공한다.

“술자리가 파한 후 밤늦게 귀가하던 최현(박해일)과 공윤희(신민아), 영민(김태훈)이 취기를 이기지 못하고 고분 위로 올라간다. 조명을 받아 완만한 굴곡과 경사가 낮과는 다르게 느껴지는 그곳에 엎드려 윤희가 무덤 내부를 향해 소리친다. 들어가도 되냐고. 들리냐고. 그 안으로 들어가도 좋겠냐고”

영화평론가 이대연은 이 장면을, “생명을 벗어나 흙과 같은 무기질로 돌아가고자 하는 타나토스의 발로일까. 아니면 단지 삶의 고단함에 대한 토로일까”라고 묻고 있다.

프로이트는 자기보존적 본능과 성적 본능을 합한 삶의 본능을 에로스(Eros)라 했고, 공격적인 본능들로 구성되는 죽음의 본능을 타나토스(Thanatos)라 했다. 그리스 신화에서 죽음을 의인화한 신이 타나토스이다.

작가는 ‘참으로 오랜만에 경주에 대한 (질문에) 많은 이야기를 했다’고 했으나 경주에 대한 기억을 떠올리고 싶어하지 않는 듯 했다. 주인공 윤희에게도 내재된, 아마도 ‘극악하고 끔찍하고 눈물겹고 애잔한’ 성장기에 겪은 고단함 때문이리라.

이경미는 자신이 소망하던 대학에 다니기 위해 가족들과 서울로 이주하였다. 주목받고 관심받으려는 동기들로 인해 학교에서는 되려 편안했다. 아버지가 갑자기 세상을 떠나셨다. 곧 이어 국가 부도위기 상황인 IMF 경제 체제는 동거인인 친오빠들을 덮쳤다. 생업을 챙겨야했고 학교는 휴학을 반복했다.

고양이 나나

아버지가 돌아가신 해에 태어난 나나. 온갖 아르바이트와 수업을 마치고 돌아온 어느 새벽, 불 꺼진 방에서 별처럼 빛나던 나나의 눈을 잊지 못한다. 맑은 눈빛에는 인간의 언어로 풀 수 없는 강한 힘이 존재하는 듯했다.

‘블랙홀 같은 어둠이 나를 삼킨다. 저 멀리 별빛 같은 나나의 눈동자가 창백하게 빛난다. 암흑이다.’〈236p, 고양이처럼 나는 혼자였다〉

작가는 오빠들과 서울에서 근교로 자취방을 옮겼다. 근교 집은 창을 통해 들어오는 사각의 금빛 조명이 너른 빈 벽을 타고 천천히 움직이는걸 보았다. 빈 벽이 명상의 대상이 되었다.

나나가 병에 걸렸다. 동물병원이든 어디든 맡겨져야 했으며 유기될 수 있다는 생각이 들었다. 어린 시절 방학 때 마다 여기저기 맡겨진, 내던져진 무의미한 존재였던 게 되살아났다. 학교 과제를 명분삼아 나나를 더 자주, 더 크게 그렸다. 스승은 고양이라도 열심히 그리라고 지지했다.

그 시절, 작가와 나나는 서로를 지켜주는 존재였다. 모든 트라우마와 기억을 끌고다닐수는 없으나 작가의 트라우마가 생명을, 예술적 영감의 원천을 지켜내었다.

필자는 이경미 편을 쓰면서 무척 힘들었다. 한 예술가의 삶의 궤적을 쫓다보니 필자의 궤적과 주변이 오버랩된다.

작가는 관객과 교감을 넘어 삶의 통찰을 말하고 있다. “꿋꿋이 살아내고 있다면 저에게 나나 같은 무언가가 여러분들 곁에 있다는 거겠죠. 혹시 아직 알아채지 못했다면 주변을 돌아보고 누가 나와 같이 방황해주고 있나, 한 번 둘러보세요”

이경미는 2009년 남편을 따라 미국 서부의 실리콘 밸리로 이주한다. 글로벌 금융 위기 직후의 상황은 1990년대말 한국에서의 트라우마를 되살렸다.

미국에서 목도한 상황은 사회적 이슈에 관심을 두게 되는 계기가 되었다. 2011년 서울 전시 작품 '어디로 가야할지 모르겠다면 그냥가라'는 여러 개의 문이 점차 좁아지는 투시도 기법으로 그렸다. 작품 제목은 19세기의 동화 '이상한 나라의 앨리스'에서 가져왔다.

30대 초반 미국에서의 경험은 10년 전 서울에서의 상황, 유·청소년기의 삶과 겹치면서 인간 삶에 대한 근본적인 질문을 던지게 한다.

이 질문은 병 선반 설치 작품, ‘넌, 나를 가질수 없어’(You don't own me 2012)로 이어진다. 주변에 흔한 쨈통과 와인병에 앙증맞은 동물로 형상화했다. 동명(同名)의 제목은 2014년 서울 성북미술관 「예술가의 집: 이경미 展」에서 풍선 설치 작품으로 변환된다.

한국에서 미국으로, 2015년 다시 독일로 이주하면서 미쳐 잠에서 깨기 전 가끔 여기가 어딘가 하는 불안으로 가위눌리듯 하는 순간, 자아가 파편화된 듯한 감각을 하나의 화면에 재현하였다. 바다를 두고 두 고양이가 시선을 마주하고 있는 구성으로, 좌우의 문 부분을 부조로 제작하기도 했다. 독일 집이 있던 아샤펜부르크의 공원, 서울 창덕궁의 후원을 그려넣기도 했다.

윈도우 시리즈는 사분(좌. 중. 우. 근접 아래) 구도를 특징으로 한다. 왼쪽은 과거 혹은 시간성을 축적할수 없는 풍경(대체로 바다), 중앙은 현실의 주변 풍경, 우측은 우주같은 정렬된 추상의 세계, 이상향을 상징하는 초록의 정원도 자주 그렸다.

근접 아랫 부분에는 창문의 그림자를 걸쳐 입은 현재의 자신 또는 내던져진 존재들을 그렸다. 이 형식과 구도를 통해 인간의 무의식 구조를 드러내고자 했다. 그림을 그리며 자신을 스스로 위로하고 치료하였다. 인간이 가장 외로운 때가, 돌봐주는 이 없이 스스로를 치유하고 있다는 자각이다.

결국 내던져진 존재에 대한 답은 ‘누구에게나 단 한 번 주어진 삶’이다. 뭔가를 간절히 바라는 마음이 모여 일상을 예술로 만든다고 본다.

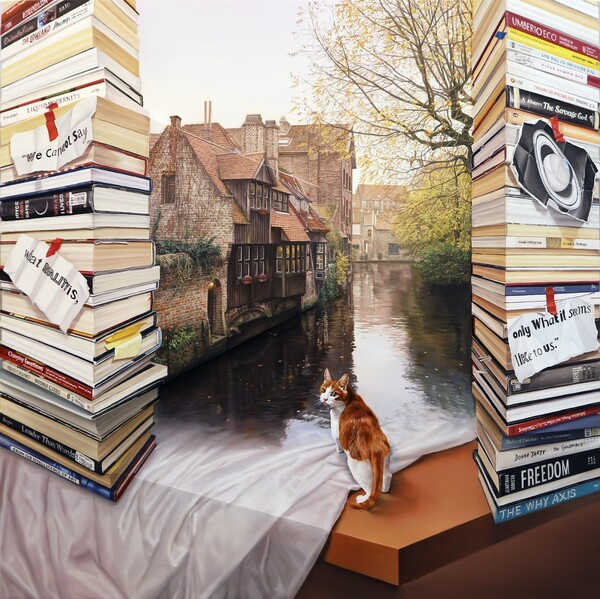

미학의 한귀퉁이 ‘아폴론과 디오니소스의 밤과 낮’ 에서 따온 벨기에의 '브뤼허의 밤-디오니소스‘, '브뤼허의 낮-아폴로‘ 시리즈를 그리던 2년여(2012년초 ~ 2014년초) 작가는 실리콘밸리의 아파트 거실층을 작업실로 사용중이었다. 혼자 하루가 어떻게 가는줄 모르고 그림에 매몰되었다. 곁에 고양이들이 있어 다행이었다. 한달 여 만에 출장에서 돌아온 남편의 존재를 확인하고서야 일상임을 깨닫기도 했다.

2015년 부터 2년여 지냈던 독일 아샤펜부르크는 정말 존재하는 장소인가 하는 의구심이 든다고 했다. 작가는 지난 5년여간 한국만의 속도로 살다 보니 독일의 기억들이 실재감이 없다고 말한다. 심지어 마치 백일몽을 꾼듯 몽롱하다고 말한다. 이경미의 실재와 화폭에서의 공간은 시간이 지배하나 그 시간의 단위가 다름을 알 수 있다.

작가는 ‘시간이 쌓이고 장소가 쌓여 중첩되어 사라지는 파동처럼 점점 흐릿하고 기묘한 자아가 되어가는듯 하다’고 말한다. 영화 ‘경주’에서 윤희가 무덤 내부를 향해 ‘안으로 들어가도 좋겠냐’고 고대(古代)의 망자들에게 허락을 구하는 장면은 차라리 뚜렷하고 현실감이 있다.

그녀는 독일 헤센주 다름슈타트 자연사 박물관에서 알프레히트 뒤러(Albrecht Durer)가 요한 계시록을 근거로 남긴 열다섯 점의 목판화 작업과 마주했다. 뒤러는 동시대 최고 수준에 오른 동유럽 판화의 뿌리이다. ‘나는 누구인가. 작가란 어떤 존재인가’라는 질문으로 이어졌다.

뒤러의 ‘묵시록(Apocalypse)’을 차용한 ‘New vertical Painting’(2016~2019)을 제작하는 과정에서 ‘Shaped Panel Painting’이 시작되었다. 작가의 어린 시절 혹은 미국과 독일에 살면서 경험한 만화의 이미지가 등장한다.

극사실에 가깝게 그려진 잡지 속 이미지들과 추상적인 패턴들, 전통적인 회화의 형식과 디자인적 요소들 사이의 충돌이 흥미로웠고 그것을 발전시켰다.

2017년 전시 타이틀 <시차視差-parallax>, 천문학에서 별의 거리를 측정하기 위해 사용되는 개념으로 한 천체를 다른 두 지점에서 관찰했을 때 생긴다. 보는 시점에 따라 대상이 다르게 보인다.

설치 작품인 ‘변방 위의 유토피아’ 는 인간의 노력과 그 한계를 담는다. 대기권과 지구 내부 구조를 그린 입체 작품과 이를 바라보는 망원경, 이들 사이에 놓인 벼 낟알 더미로 인해 거리를 두고 망원경으로 볼 수밖에 없다. 인간 인식의 한계를 드러내 보여준다.

2018년 중국 상하이의 량프로젝트(Liang project)에서 개인전_Deflated Love-Dot을 가진 뒤 3년 반 동안 작업한 뒤러 시리즈를 2019년 서울에서 전시를 가졌다.

풍선에 대한 양가적(兩價的) 입장

2020년 작가의 경기도 용인 작업실에서 가진 전시 타이틀 ‘You Will Never Walk Alone’은 리버풀(Liverpool Football Club)의 응원가이기도 하다. 코로나19 시대에 전하고 싶은 메시지이기도 했다. 초록색 풍선에 적어넣은 ‘I Got Life’는 흑인 여가수 니나 시몬(Nina Simone)이 부른 아나키즘적인 노래 ‘Ain’t Got No, I Got Life’에서 따온 것이다. 우울한 미래를 예측하는 것보다 현재를 열심히 사는 게 더 현명하다는 생각에 선택했다.

풍선의 바람이 빠질 것을 알지만 우리는 지금을 살아야 한다. 바람이 빠진 풍선의 주름이 무언가를 풍성하게 만들어주는 느낌이다.

90년대생 가수 내쉬(gnash)의 역설적인 곡 제목 ‘I hate you, I love you’ 에서도 가져왔다. 풍선은 실제 삶에 도움을 주는 게 아니다.

강렬한 타이포그래피는 작가에게 트레이드 마크가 되기도 한다. 미국 작가 바버라 크루거(Babara Kruger, 1945~ )는 이미지와 텍스트(문장)를 병치한 광고 형식의 작업을 한다. 붉은 사각형 프레임 안에 적힌 'I shop therefore I am(나는 쇼핑한다. 고로 나는 존재한다)' 'Your body is a battleground(당신 몸은 전쟁터다)'와 같은 명료한 슬로건 등이 그렇다.

미국인들은 각종 기념일에 호화스런 풍선을 주고 받는다. 기체가 다 빠지면 허전함만 남는데도 심리적 결핍을 채우려는 모습이 보였다.

풍선은 가족의 생계 수단이었다. 초등학교 4학년 88서울올림픽과 천년고도 경주 시장 통이라는 시절과 장소는 부조리 철학처럼 보였다. 풍선은 화려한 텍스트의 디자인과 컬러, 반짝이는 마일러 소재의 언캐니한 상품이었다. 아버지는 불가연성인 헬륨 가스를 채워 실을 매달아 띄운 풍선을 자식들의 성공 인생의 보증수표라고 호언장담했다. 그럴만도 했다. 동네어귀마다 있던 바람 넣어주던 풍선 장수, 보드판에 매달아 팔던 문방구 풍선들을 잠시나마 제압했으니 말이다.

작가는 성인의 사고와 가파른 시각적 언어로 기억한다. ‘유려한 표면을 매끈하게 흘러가는 필기체의 그 사치스런 커브들은 분명 어떤 추상의 힘이 있었다’고. 하늘로 떠올랐던 풍선이 날이 저물면 바닥에 내려앉는걸 보고 어린나이에도 풍선은 보증수표가 아님을 직감할 수 있었다.

지난 경험에서 작가에게는 너무도 분명한 실물인 풍선을 부풀어 오르기 전 박스에 담겨진 그대로 표현해내고 싶었다. 이경미에게 풍선은 ‘코기토’(cogito)이다. 라틴어 코기토는 데카르트 이후 ‘사유하는 나’, 인식주관이나 인격주체를 의미한다.

미국에서 잊어버린줄 알았던 경주의 고분군 위 하늘을 나는 풍선을 보았고, 그 아래 남루했던 거리 풍경을 다시 만났다. 우울과 멜랑꼴리, 희망과 긍정이 뒤섞였다.

작품 속에 빈번히 등장하는 책은 작가가 세계를 이해하는 통로이고, 탁자 높이에 펼쳐진 풍경은 책을 통해 이해한 세계다. 그곳엔 어김없이 자신을 상징하는 나나가 위치해있고, 자신이 꿈꾸던 유토피아가 존재한다.

2022년초 전시 <Old way x New era>는 고양이 나나와 뒤러, 너무나도 분명한 대중코드의 혼성잡종적 디렉팅을 바탕으로 하며 이번 스튜디어끼 전시가 그 바톤을 이어받았다.

한국에서 미술 작가는 정치인, 연예스타 처럼 팬덤 층을 형성하지 못하고 있다. 미술이 순수 예술 카테고리에 갇혀있기도 하지만 작가를 받쳐줘야 할 갤러리 시스템이 대체로 글로벌 경쟁력이 없기 때문이다. 그 중의 하나가 흔히 비평으로 분류되는 미술 글이다. 자국어의 경쟁력은 그 언어를 사용하는 국가의 총합적인 역량과 비례한다 치더라도 글의 컨텐츠는 별개이다. 컨텐츠가 뛰어나면 국제어인 영어 번역 글도 경쟁력을 갖는다. 일부 작가들이 직접 미술 이론과 비평에 뛰어들어 작품 창작에 쏟아야할 에너지를 소진하고 있다.

이경미와 김시경은 수단과 목적이 바뀔 가능성을 항상 경계한다고 했다. <이경미 with Project SKM> 이라는 작가 프로덕션 시스템이 이러한 부실한 갤러리 시스템을 보완해 주는 사례가 되었으면 한다.

작가 이경미는 이렇게 이야기하고 있는 듯 하다. ‘인생에서 가장 힘들고 어려웠던 시기, 나나가 아니었으면 나는 죽었을지도 모른다. 숨 쉬는 존재는 신의 대리인이지 않나’ 아마도 작가는 나나의 존재를 신앙 간증처럼 토하듯이 드러내 보이고 싶었을 것이다. 그 간증이 작품으로 터져나온 듯 하다. 청중은 관객이 되어 적극적인 반응을 보이고 있다. 경기도 파주 출판단지 스튜디오끼에서의 전시는 6월 30일까지이다.

심정택은 쌍용자동차, 삼성자동차 등 자동차회사 기획 부서에서 근무했고 홍보 대행사를 경영했다. 이후 상업 갤러리를 운영하면서 50여회의 초대전, 국내외 300여 군데의 작가 스튜디오를 탐방한 14년차 미술 현장 전문가이다. 2000년대 초반부터 각 언론에 재계 및 산업 칼럼을 써왔고, 최근에는 미술 및 건축 칼럼으로 영역을 확장했다. 저서로는 '삼성의몰락', '현대자동차를 말한다', '이건희전'이 있다.

이 기사와 뉴스버스 취재를 자발적 구독료로 후원합니다.

후원금 직접 계좌이체도 가능합니다.신한은행 140-013-476780 [예금주: ㈜위더미디어 뉴스버스]

뉴스버스 기사 쉽게 보시려면 회원가입과 즐겨찾기를 해주세요.